前略、

焚き火野宿大会が近づき、選択を迫られた。

一次会の焚き火焼き芋大会のみ出席して、野宿大会をパスするか、はたまた野宿もするか。

野宿するには持っている装備が貧弱すぎた。夏用の羽毛寝袋があるだけだった。マットを買えば済むような問題とも思えなかった(リッジレストを買う前の話)。なにせ夏用の寝袋なのだ。野宿初心者のぼくにはテントくらいないと到底耐えられそうになかった。

なにか安いのでいいから買おうと、最初の選択肢に浮かんできたのが、ロゴスという会社の「TDラピーダ」というテント。この製品の最大の売りは設営が簡単なこと。本体とポールが一体化していて、折り畳まれたポールも簡単に一本になるので、折畳み傘を開くようにテントが立つらしい。ナチュラムのサイトでは半額以下の7000円弱と安いし、これしかないと思ったのだが、いや待て、3.4キロは重いぞ、耐水圧も低いぞと気付いてしまった。

同じメーカーの「クイックツーリングドーム200」なら、値段もほとんど同じで3キロと軽い。でも耐水圧はやっぱり低い(耐水圧が低いと長雨だと水がしみてくるそうだ)。

さらに同じところの「ツーリングドームDX」だと、耐水圧は1500ミリだし、重さも2.5キロではないか。ちょっと高いが、もうこれだと思った。10000円弱の結構安いサイトも見つけた。が、デザインがダサいんじゃないかという印象がぬぐえなかった。

その時、コールマンの「コンパクトツーリングテントST」を見た。おお、結構かっこいいじゃないか。前室(テントの入口を出たところのタープが地面の上に張りだした部分のこと)も広そうだし。耐水圧も変わらない。あ、でも13000円弱で3.5キロもあるな。

コンパクトツーリングテントSTの「ST」とはスタンダードのことだった。ではいいのもあるということだ。そのいいやつ、「コンパクトツーリングテントDX」は何が違うのか。ポールが違うのだった。今までのものは全部ポールがグラスファイバーだったのだが、こいつのポールはアルミ合金(ジュラルミン)で軽くて、強いということだ。それで重さが2.9キロに減量している。いいテントは決まってポールがアルミ合金なのだ。安物はグラスファイバー。いいのがいいに決まってるじゃないか。でも、どこを見てもだいたい20000円前後はしていた。うーん、そこまでは出せないな。アウトドア人じゃないし、旅人だけど、旅に3キロもあるテントなんか持っていかないし。

やっぱり、ロゴスのツーリングドームDXにするかなと思ってたら、コンパクトツーリングテントDXの安いサイトが見つかった。15000円は安いぞ(ずっとあるかどうかは知りませんが)。

って訳で結局これを買いました。コールマンはロゴをみても分かる通り、もともとランプのメーカーらしく、テントは筋金入りのアウトドア人にはそんなに評判がいいわけでもないし、アメリカのコールマンのサイトにはこのテントは載っていないから、日本のコールマンの企画商品かもしれないけど(ガイジンさん向けのテントは多分ばかでかいのでしょう)、まあとりあえず判断は使ってからしてみます。

草々

前略、

来年早々に行う予定の焚き火焼き芋野宿新年会にむけて、たらたら準備中だ。焚き火コンロやバーベキューグリルを手作りしたりしている(野宿野郎ウェブログ参照)。

そろそろ自分用のマットでも買おうかと思った。マットというのは、テントや地面の上で防寒用に寝袋の下に敷くマットのことである。

いままでの野宿大会では友人のマットを借りていた。いつも借りっ放しでは悪いのでいろいろとネットなどで物色していたのだが、ただのマットでもいろいろな種類があることが分かった。旅はそこそこしているが、アウトドアのことは何も知らないぼくには驚きだった。

一番シンプルでポピュラーで安いのが、アウトドア界では「銀マット」と呼ばれている1センチくらいの厚さで片面に薄いアルミがくっついている青いポリエチレンのマット。これはさすがにぼくも知っていた。海外旅行しているときにガイジンさんがバックパックにまるめてくっつけていたのをよく見ていたからだ。1000円もしないのでアウトドア界のデファクトスタンダードとして君臨している。

一方、高級マットとして名を馳せているのが、セルフインフレータブル・マットと呼ばれている空気の入るポリウレタンフォーム製のマットで、栓を抜いて圧縮すれば空気が抜けウレタン自体も小さくなるのでコンパクトに収納でき、使用するときも栓を取ればウレタンの復元力である程度自分で膨らむ(セルフインフレート)というもの。こちらは4000円くらいからあり、高いものは15000円以上するものもある。枕で有名なテンピュールも素材は同じポリウレタンだ。

いろいろ調べてみると、セルフインフレータブル・マットは小さく収納できるのが最大のセールス・ポイントなので、地面に敷いて寝たときの暖かさはそれほどではないという意見が多かった。さらに空気式のマットなので穴が開くと当然空気がもれる。自分で膨らむのだが、膨らませた状態で栓をして使用するものなので、穴が開いて人が載るとしぼんでしまう。

あまり取り扱いに気を使う製品を高い金を出して買うのはいやなので、この手の製品はやめることにした。

結局買ったのは、この中間の価格の製品で「リッジレスト」という商品。

製品の性格は銀マットに近い。素材も同じポリエチレンだが、素材に空気がたくさん含まれているので断熱性があり暖かく柔らかい、かさの割に非常に軽い。値段は3000円ちょっとからある。

使用者の意見によると銀マットよりはもちろん、セルフインフレータブル・マットよりも暖かいというから、いいことずくめのようだが、もちろん欠点はある。大きなものがある。大きなものなのだ。

非常に軽いが、かさがばかに高い。銀マットと同じように巻いて収納するのだが、銀マットより厚いので収納サイズはより大きい。ぼくが買ったのは120センチのショートサイズだが、それでも結構な大きさだ。店に180センチのレギュラーもあったのだが、これはとても持ち歩ける代物ではないと思った。レギュラーもショートも値段はたいして違わないので、とりあえずレギュラーを買って、でかすぎれば切ればいいという意見に納得する部分もあったのだが、結局ショートにした。

さっそく家で敷き毛布とシーツの下に引いて使っている。

草々

前略、

アウトドアの文章を書いていて、「竹炭をいこらせてみる」と打ち込んだたら「いこらせる」が漢字変換できなかった。なんでと思って、辞書を調べてみたら「いこる」「いこす」なんで言葉はなかった。「熾(おこ)る」「熾す」なら載っていた。「熾る」でも意味は分かるが、ぼくにとっては、炭は「熾す」ものというより、やはり「いこす(いこらせる)」ものだ。

ウェブサイトでの使用状況を調べてみると、炭を「熾す」と「おこす」の主流派がやはり最も多いが、「いこす」派も相当数いることが分かった。異端である「起こす」派は「いこす」派を凌駕するほどだが、さらに道をはずれた「興す」派はさすがに少数だった。

少なくともそれなりに使われていて、自分だけの思い込みからきた言葉ではないことは分かった。ということは、これは「熾す」がなまったもので、ぼくの出身である関西方面の方言ということだろうか。

いまだに自分では普通に使っている言葉が標準的な日本語ではないことが分かってびっくりすることがたまにある。ま、それはそれで楽しい瞬間だ。

草々

前略、

多摩川焚き火大会の場所探しのため、自転車でうろうろしていたらいくつかの発見があった。まず普段はあまり走らない右岸でこんなもの。

稲城市が屋外スポーツ施設を作っていた。この手のスケイト(インラインスケイト・スケイトボード)の専用の場所は東京でもそんなにたくさんはない。広くはないが、バンクやちょっと半端なハーフパイプもあって、しかも自由に使えるようだ。(訂正します登録制だそうです。市役所・緑と建設課緑と水の係へ)

バンクを試すほどの上級者じゃない場合は、土手沿いの舗装道路が車両通行禁止になっているので練習できる。

その他、グラウンドや屋外プールがあった。素晴らしい。どこかから予算を引っ張りだしてきたのだろう。場所はこの辺だったと思う。

さらに上流に進んで、バードウォッチャーには有名な大栗川との合流点あたりでこんなもの。

バードウォッチャー・ウォッチングもばかばかしくてなかなか楽しい。下の木は自然にできたようなのだが、どういうふうにこうなるのかはさっぱり分からない。ひょっとしたら増水したときにひっかかっただけかな。なかなか芸術的だ。そして…、

多摩川に鷹匠ですよ。近くの人にはおなじみなのかもしれないが、ぼくはびっくりしました。ただ、鷹匠か鷹、またはその両方がまだ修業中なのか、鷹匠が自分のところに飛んでこいと声をかけているのに、鷹は知らぬ顔をしていました。

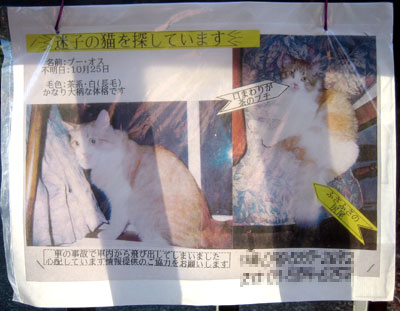

最後にロストペットチラシと見守る野良猫でした。

草々