iPod 15GB。タッチホイール。

ボタンも機械式ではなくタッチで、ドックコネクターの付きはじめたやつ、第3世代かな。

ある日、突然に動かなくなった。ハードディスクがいかれたらしい。

バッテリーがへたってきて、そろそろ交換せねばと思っていたところだったので残念だった(バッテリー交換に出すとまるごと別の整備済み商品になって返ってくるということだったので)。

ハードディスクがいかれただけだろうから、同等品と入れ替えればまた動くと思うのだが、オークションでハードディスク以外の故障で動かなくなったアイポッドを探してみたところ、思ったより高値で取引されていたので、裏ぶたを開けただけでずっと放置状態。

テントのポールが折れている。

応急修理をしたままずっと使っている。

最初にポールが折れたときには途方に暮れてしまった。自転車旅行中の北海道の田舎だったし、補修部品が付いているようなテントではなかったし。そもそも折れるなんて思っていなかった。

ああ、ちなみにテントは「買ってはいけない」でおなじみのコールマンのテントです。

そうです。コールマンのテントを買ってしまった自分が悪いのは承知しています。そういうことは買う前にいってください。

その晩の一泊は折れてひしゃげたテントでなんとかやり過ごし、次の日の半日でなんとかしなくてはならなかった。

コールマンのサポートが頼りにならないのは、なんとか電話番号をさがしあてて電話をかけてすぐに分かった。自分でなんとかするしかないのだ。

その日、自転車で走ってるうちになんとか大型金物店(ホームセンターなどともいう)に行き当たった。そこにあるものでテントのポールを修理できるものをさがさねばならない。

そして、ナット(ボルトにぐるぐる回していれるやつね)に、普通は高さ1センチくらいなのだが、背の高い何センチもあるナットがあるのを発見。直径10ミリのボルト用のナットがテントのポールにぴったりはまることを確認し、これを折れたところにはめると応急修理できることが分かった。

あ、ちなみに折れたのはアルミポールで、ポールとポールをつなぐ凸の細いところが折れていたのです。

その後、このテントのポールは別のところが次々と折れ続け、そのたびに応急修理をして使い続けました。現在、3本しかないポールの各2ヶ所ずつ、計6ヶ所が折れて、応急修理されています。

6ヶ所折れた後は落ち着いて、さらに折れることもなくなり、応急修理のままずっと使っていたですが、そろそろもうちょっとまともな修理をしようと思い立ちました。

まずは頼りにはならないけどとりあえず製造元のコールマンにたのんでみるのはどうだろう。

ポール(テント・タープ)の修理

Q:修理は、どこにお願いすればいいですか?

A:お近くのコールマン製品取扱店までお持込ください。

※直送による修理は承っておりません。

Q:修理代金は、いくらかかりますか?

A:一組(一本、節の交換一節)につき基本料金¥1,000となります。

以降、同じ組で一節増すごとに¥500ずつ加算されます。

例)折れ・曲りが二節 ¥1,000 + ¥500

※販売店から別途、運賃・手数料等を請求される場合がございます。

あらかじめご了承ください。

Q:修理には、どれぐらい時間が掛かりますか?

A:修理品が届いてから、1週間〜10日間のお預かりとなります。

前後に各販売店との配送日数が加算されますので、詳細につきましては各店頭にてお尋ねください。

2ヶ所ずつ折れたポールが3本ということは、1500円×3=4500円てことかな。今さら、このボロテントに4500円は投資できないなあ。

実際のところ、折れた3本のポールはすべて頭頂部分、真ん中の2ヶ所のつなぎ目の部分が折れていて、このパーツを新品に変えたとしてもまた同じように折れる可能性はものすごく高いように思えるのだ。

コールマンではポールの補修パーツのようなものは別売りしていないようである。

仕様がない、また自分で探してみよう。

ポールにぶっといナットが二つも付いているのはさすがにかっこわるいし、重くなる。

ちょうどいい金属パイプがあればいいのだと、テントのポールを持って金物屋にいったのだが、なかなかちょうどいいものはなかった。

金属のパイプは売っているのだが、10ミリだとはいらない、13ミリだとゆるゆる。その間がない。3軒ほど大型金物店をはしごして、ついにみつけました。

真鍮のパイプ。ポールにぴったりはまる。長さ1メートル。安くて軽いアルミのもあったけど、ぴったりはまるのは薄いパイプで強度が不安だったので真鍮の方にした。

そのお店は有料でカットもしてくれるが、工具を貸してくれて自分で切るなら無料だった。なんと良心的(ちなみにUnidy ホームセンター)。1メートルのを75ミリくらいに金ノコで切って、780円で13本のポール補修パーツができました。

うまくできた気がします。近々テント張って試してみます。

追伸、ぼくのテントのポールの直径は8.5ミリ。10ミリの真鍮のパイプだとぴったりだった。

10ミリのアルミのパイプは厚み1ミリくらいのだと、当然だけどはいらない。厚みが真鍮と同じ薄いやつだとぴったりだけど、強度的にかなり不安。アルミより真鍮の方が硬いのだ。ステンレスだと強度的にはさらによさそうだが、硬すぎて金ノコで手で切るのは無理じゃないかな。

前略、

よそのウェブログでアウトドア用品のウッドバーニング・クックストーヴの記事を書こうと思って考えていたところ、そこのウェブログでは、その前にもセルフインフレータブル・マットなどとカタカナをずらずら並べていたので、なんとかならんかと日本語訳を考えてみた。

で、結果、「たき火コンロ」でいいんじゃないかと納得していたとき、ふと思った。

「コンロって何語?」

辞書で調べてみたら、なんのことはない紛うことなき日本語なのだった。カタカナで書かれることが多いのでどこかからの外来語かと思ったら、「焜炉」と書くのだった。

このコンロに最も近い英単語が「ストーヴ(stove)」なのだが、この単語は結構、意味が広い。もちろん暖房器具のストーヴもそうだし、温室などという意味もある。暖めるものといった意味の単語のようだ。

ストーヴの日本語の意味の中に「レンジ」というのも入っていた。で、再び思った。

「レンジって何?」

日本人がレンジといってすぐ思い起こすのは「電子レンジ」だろう(オレンジレンジなんていわないでね)。電子レンジは英語で「マイクロウェイヴ(microwave)」。極超短波を利用した調理器具だからだ。正式には「マイクロウェイヴ・オーヴン」というらしいが、どっちにしてもレンジという言葉は入っていない。

60年代生まれの人なら、レンジといえば「ママ・レンジ」を思い出す人も多いだろう。子供用の小さな調理器で、実際に小さなフライパンでホットケーキなどが焼けるという、当時の子供たちのあこがれの高級玩具だった(さあ、みんなであのCMソングを歌おう♪)。

辞書で調べてみると、日本語と英語(range)の両方とも(英語の方は「連なり、山脈、範囲、射撃場」などの意味のあとだったが)ほぼおなじような説明だった。

「天火のついた料理台」「天火のついた料理用ストーヴ」

最初、この説明ではさっぱりイメージがわかなかったのだか、「天火」がすなわち「オーヴン」であると気付いて、やっと納得がいった。

アメリカなどのテレビドラマによくでてくる、ケーキやパイや七面鳥を焼いたりするでかいオーヴン、あれの上にはコンロがついていた。ぼくも数ヵ月だがカナダでアパートメントを借りていたことがあるが、そこにも上に四つくらい大きさの違う電気のコンロが付いたでかいオーヴンが確かにあった。そうか、あれ全体を「レンジ」というのか。

つまり、電子レンジのレンジは全くの誤りであるということだ。電子レンジも天から熱線(赤外線)とは波長が違うだけの極超短波という電磁波を照射するのだから、あれはオーヴンといって間違いではないのだ。

そして、ママ・レンジを見よ! その小さな電気コンロの下には何がある。全く機能しない飾りではあるけども、そこにはれっきとしたオーヴンのふたがデザインされているではないか!

ああ、60年代後半、ママ・レンジは子供たちに正しいレンジの姿を教えようとしていたのに、そのママ・レンジの長年にわたる血のにじむような努力を、魔法の道具である電子レンジは木っ端みじんに打ち砕き、ほぼすべての日本人に誤ったレンジのイメージを植え付けてしまったのだった。

ママ・レンジにはいくら謝っても謝りたりないくらいだ。本当に申し訳ない。

悪魔の道具、電子レンジよ、恥を知れ!

[ママ・レンジお詫びリンク 1・2・3]

草々

最近は検索エンジンのAPIが公開されていて一般の人にも検索が操れる、というのを聞いたことはあったものの、深入りするのがいやで手を出していなかったのだが、しようがないので見てみることにした。

ヤフージャパンの検索APIが公開されていて、xmlで検索結果を受けとることができるという。利用法は思ったより簡単で、単に指定のURLに検索語や数や条件を連ねるだけでxmlファイルが返ってくる。これはすぐにできちゃうかなと思ったのだが、やはりそう簡単ではなかった。

外部のxmlファイルをサイトに表示するところでつまずいてしまった。最初、これかなと思って調べていたxslはxmlファイルそのものを整形してサイトに表示するもので、考えていたのとは違っていた。

それからphpで読み込めないかとか、便利なスクリプトはないのかとか、いろいろ探してみた。その後、Adobe Spryというジャヴァスクリプトのフレイムワークにxmlファイルをサイトに表示する方法があるとわかって、ついにみつけたとよろこんだのだが、これも外部のxmlファイルの場合はセキュリティの問題で簡単にはできないらしく頓挫。スクリプトのことをちゃんと分かっている人ならこれまで書いた方法でもちゃんとできるのかもしれないが、phpもパールもジャヴァスクリプトほとんど分かっていないので手も足も出ない。

そしてやっとたどりついたのが、「[を] Yahoo!API の検索結果を JavaScript で表示」というページ。ここでヤフーAPIのxmlファイルをローカルに置いた小さなパールスクリプト経由でAJAXで読み込み、検索ページを表示していた。

このスクリプトを改造し、サイドバーにある関連記事を表示するプラグインからタグをひろいだすところを抜きだして、そのタグでウェブ検索をかけ、返ってきた検索結果のxmlファイルをリストにしてサイトに表示する「関連している(かもしれない)外部サイトの表示」がやっと完成した(この機能にはAJAXを使う必要は全くないのだけど直し方がよく分からない)。

この機能を使うにはそれぞれの記事のタグの付け方をある程度考えないとうまくいかない。まずサイト内の関連記事を出すためには複数の記事で共通した大分類、中分類ぐらいの範囲のタグが必要だが、それだけだと関連した外部サイトの検索で大ざっぱなものしかでないので、その記事独自のピンポイントなタグも必要。でもあまりにばらばらな無関連のタグが並ぶと検索結果がゼロになってしまうので、塩梅を考えなければいけない。

「関連している(かもしれない)」程度の精度がでているでしょうか。

前略、

スカイプ始めました。準備は万端です。でもスカイプ仲間が少なく、仕事の関係などでなかなか同時にオンラインになりません。かといって「Skype Me」で世界中の不特定多数の人からの電話を受け入れる根性もありません。

本日、やっと通話できました。音声クリアですね。通話相手はぼくの声がちょっと小さいと言っていました。相手方はノートパソコンで、音声入力は外付けのマイク、出力は本体スピーカーということだったためか、ときどき自分の声が少し遅れて聞こえてきました。

通話機がUSB接続の受話器型だから、気分も電話しているのと全く変わりません。

パソコン同士の通話に成功したから、次はアレに挑戦したいな。

草々

[ファイル転送編につづく]

前略、

気に入ったのは、このドイツのツヴィリング社の折畳み式爪切り。三つ折り式で日本の折り畳み方とは違っていて、とても薄くなるので旅にもいいと思った。

でもさすがに爪切りに5000円以上は出せないと躊躇していたら、この形の爪切りはドイツでは一般的らしく、全く同じ形のものがドイツの他社からも出ていて安いものもあった。さらにうろうろしていたらドイツから並行輸入して安く売っているサイトがあった。送料を払ってもまだ安い。

ここで買おうかと思ったけど、その前に店でさがしてみようと出かけた。

デパートにはツヴィリング社のものがありました。正規と全く同じ値段で。さらに小物屋の爪切りコーナーに行くとありました。パチモンがっ!

韓国製とどこ製か分からないもののふたつ。どこ製か分からないものはツヴィリング社のものの全くのコピー、韓国製のものは構造は同じだが独自の作り方のもの。韓国製は1200円ちょっとで、もうひとつのものは1000円もしなかった。

さすがに1000円もしないやつはやすりのところなんかの仕上げも粗かったので、ほかも推して知るべしだろうと、韓国製のものを買った。

結構使えますよ。5000円のものは買っていないので比べられませんが。

まだつづく

ついでだからとアイチューンズに保存されているポッドキャストも同じ方法でドロップボックスに突っ込んでみた。うまくいったが使いやすいとまではいえず、やめた。もっといい方法がありそう。

とにかくこれでアイポッド・タッチ/アイフォンをパソコンとつないで同期させなくても、録音したラジオ番組をワイファイ経由で聞くことができるようになった。

長期の旅に出たりしていても、パソコンを付けっぱなしにしておけば、ラジオを自動的に録音してネットに上げてくれて、ネットのつながるところなら(アイフォンならケータイがつながるところでも)どこからでも番組が聞けるようになる。

アイポッド・タッチ/アイフォンのウェブブラウザーのサファリはバックグラウンドで動くようで、音声を再生しながら、メールソフトなど、他のアプリケイションを動かせるし、スリープ(ロック)させて画面表示を消しても音声は聴くことができる。

なのに、肝心のサファリで他のページを閲覧することができない。音声再生中はほかのページ(タブ?)を開くボタンが表示されないので、音声再生のページから移動できない。

他にも問題はいくつかある。

ドロップボックスのアイポッド・タッチ/アイフォンサイトでストリーミング再生はできるが、ひとつのファイルごとにしか聞くことができない。連続再生はできない。ちょっと面倒。

さらにアイポッド・タッチ/アイフォンからレイディオシャークの録音予約ができればいうことないのだが、やり方が分からない。

ウィンドウズパソコン用にはレイディオシャークをネット越しに再生、録音、予約できるシェアウェアがあるらしい。いろいろ工夫してみよう。

(おわり)

前略、

スカイプ始めました。

スカイプはインターネット・プロトコル(IP)電話のソフトウェアです。BBフォンなどのようにブロードバンドモデムに電話機をつないで使うのではなく、コンピューターにソフトウェアをインストールして使います。Windows、Mac、Linuxなどに対応していて相互に通話できるので、ほとんど全部のコンピューター同士で無料通話ができるわけです。

Mac版は今年の前半にやっと出たらしく、今も英語版しかありません。おかげで通話を希望している相手への認証をとるときに、”Request Authorization…”をしなければいけないところを間違って”Send Contacts…”していました。ウェブサイトのヘルプも完全には日本語化されていないのです。

そんなこともありましたが、なんとか認証をとって友人とチャットすることに成功しました。そう、チャットもできるのです。電話ソフトなのになぜチャットしたかというと、うちのPower Macintosh G4 Cubeには音声入力端子が付いていないのです。

現在、音声入力装置を物色中です。

草々

[音声入力装置編につづく]

6月15日(木)曇り/濃霧

馬淵川の川原の野球グラウンドのレフトの外野の芝生の上に(「の」の連続)テントを張り、ぐっすりと休んでいると、テントのフライシートをタンタンとたたかれ、なにやら外から声をかけられて目覚めた。

時計を見ると朝の5時前である。

なんだよ、こんな朝早くから。どうせ早起きのじいさんかなんかが散歩の途中でキャンプなんかするなとかおせっかいやきに来たんだなと思い、相手にせずにそのまま寝ていた。

しかし、なんだか外に人の気配があり、それも何人かいるようで全く立ち去る気配もない。おまけに一定間隔で、パン、パンという小さな聞き覚えのある音が響いていた。車のエンジン音も断続的にする。

これは何かおかしいと思って、外を見てみると…。

平日の朝の5時、濃霧の中にいい年をした野球のユニフォーム姿の大人たちがグラウンドに散らばって、キャッチボールをしていた。さらにつぎつぎと車で集まってきていた。

会社に出社する前に草野球をするため、川原の野球場に集まってきていたのだ。

不幸中の幸いというのも大げさだが、テントはレフトのライン際の深いところに張っていたので、彼らはテントにかまわず試合を始めようとしていた。まあ、こちらもかまわなくてもいいのだが、万が一、テントに当たって壊れでもしたら困るのでしぶしぶ撤収を開始して、いつもより早めに出発した。(つづく)

前略、

エジプト カイロ

エジプト シーワ・オアシス

エジプト ルクソール

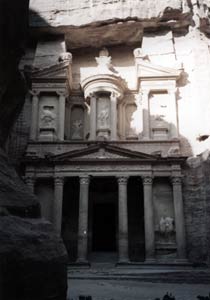

「インディ・ジョーンズ 最期の聖戦」でおなじみ

ヨルダン ペトラ

イスラエル エルサレム

シリア ダマスカスの肉屋

シリア ハマ

草々

前略、

府中市に入るともうほとんど問題なくなめらかな舗装道路が続いていく。五本松をすぎて、しばらく行くと多摩川沿いにはとても少ないコンビニエンス・ストアがある。ほかではだいたい自動販売機くらいしかないので食料の不足しいる場合は買い足しておこう。

府中四谷橋をくぐり、京王線の鉄橋をくぐり、関戸橋をくぐる。さらに進むと府中郷土の森、市民健康センター運動場があり、JR南武線の鉄橋をくぐる。

府中市は多摩川流域では最も道路の舗装状況のよいところだ。

つづく

五本松。読んだことがないので由来は分からない。

多摩川沿いにあるめずらしいコンビニ。さすがによく繁盛している。

府中四谷橋

関戸橋

JR南武線の鉄橋

前略、

『 スマート・プレイリストで「曲をシャッフル」』の項などでiPodのライヴ・アップデイトの振る舞いについて書きました(ヴァージョン2.2のiPodでのことなので、ほかのヴァージョンの場合は違っているかもしれません)。

iPodのライヴ・アップデイトは、iTunesのように曲の終わった瞬間ではなく、プレイリストから出た時にかかる。

曲の「分類(grouping)」を使ったスマート・プレイリストはiPodではライヴ・アップデイトで更新されない。

これに追加情報です。

スマート・プレイリストを作る条件に、ほかのスマート・プレイリストを使っていた場合、リストはiPod内では更新されないようです。

スマート・プレイリストはすべての条件に合致するものか、いずれかの条件に合致するもののどちらかしか選べないので、この両方の条件を使いたい時はス マート・プレイリストで別のスマート・プレイリストを条件に選べばよいのですが、この場合はライヴ・アップデイトがきかないということになります。

草々

ちいさいアイフォンを買った。iPhone 5s。ヤフオクで。

中古のケータイを買うのは初めて。

ケータイを買うのも初めて。

知らないことがいろいろあった。

中古ショップで買うなら比較的安心だが、個人売買だといろいろな地雷が埋まっていることが分かった。

地雷その1。ネットワーク利用制限。

不正防止のためにケータイ会社側から個々のケータイを遠隔から使用できなくするシステム。

ケータイ会社のサイトで製造番号を入れれば制限がかかっているかは確認できる。

一度制限がかかった端末は基本解除できないらしい。

丸、三角、バツで制限具合が出る。丸じゃないと困る。

地雷その2。ローン途中の端末。

ネットワーク利用制限が丸でも、端末料金の割賦が途中の場合は、買った後に売った人が払うのをやめてしまったらのちに利用制限がかかってしまう可能性がある。

端末料金が完済しているものじゃないと安心できない。

地雷その3。アイフォンのアクティベーション・ロック。

アイフォンはなくしたり、盗難にあった場合に、利用者がネット経由で利用者のアップルIDでログインした端末にロックをかけることができる。

なので、ロックのかかっていない、そしてログインした状態じゃない端末じゃないとだめ。

ヤフオクではロックのかかったアイフォンをつかまされてしまった人が、正直にロックがかかっていることを申告して出品していたりする。

アップルのアクティベーションロックはOSのバージョンによりバグがあって解除する方法があるようだから、あえてそういうのを安く買うというのもなくはない。

そして、格安simで使うなら、simフリー端末か、simにあったケータイ会社(だいたいドコモ)の端末を選ばなくてはならない。

アイフォン6が出た後なら、5が大量に市場に出るからオークションの値段も下がるかと思っていたのだけど、そうでもなかった。というか落札価格は上がっていたような気がする。失敗か。

前略、

東京外国語大学の大学祭「外語祭」へ行った。

外国語大学なので民族色豊かな催し物が多い。屋外では民族料理の模擬店、屋内では民族音楽、舞踊、そして外国語劇。

料理は、チェコのグラーシュ(シチュー)、フィリピンのお粥(名前忘れた)、ギョーザ、ピロシキなど食べ(日本人学生が作っているので味はまあそこそこ)、外国語劇はインド公演もしたというウルドゥ語劇を観た(字幕あり)、写真はベリーダンス部による悩殺舞踏(200円なり)。11月23日まで。

草々

買ったもの:ブルートゥースヘッドフォン

製品名:Bluedio T3

買ったところ:アマゾン(商品リンク)

購入時期:2016年10月

価格:4599円

おすすめ度:★★★★☆

2015年から格安のブルートゥースイヤフォンを使っていたが、バッテリーが切れると充電が終わるまで使えなくなるのにいらだち、一時は格安イヤフォン2台体制で一方が充電中のときは、もう一方を使うということをやっていたのだが、ちゃんとバッテリーの持つのがほしくなり、それだと筐体の大きいヘッドフォンならバッテリーもでかくて持ちもいいだろうと物色。

ブルートゥースヘッドフォンの中では格安で再生時間の長いブルーディオのT3を買ってみた。

■特徴

再生時間が仕様では20時間。長過ぎてテストできない。

何時間使ったかわからなくなるくらいはバッテリーは持つ。

その分やっぱり重いけど。

基本はブルートゥース接続のヘッドフォンだが、ピンジャックがついていてケーブルを挿すと有線ヘッドフォンとしても使える(電源不要)。

またブルートゥース接続時に、このジャックに普通の有線イヤフォンなどを挿すと、ヘッドフォンと同じ音声が接続した機器でも聴ける。イヤフォンを片耳ずつ分け合って聴かなくてもいいのだ。

■使い具合

筐体が大きいので、イヤフォンだとだいたい小さなボタンが三つあるだけだが、これには押しやすく間違えにくいボタンが四つあり、機能が割り振られていて使いやすい。

■同時接続

二つの機器の同時接続可能。

このヘッドフォンの同時接続は他の一般のと違っているので注意が必要。

大多数の複数機器の同時接続に対応したブルートゥースイヤフォンなどは、一つの機器の音声を聞いている時に、別の接続している機器の音声が鳴っても基本無視する仕様になっているはず。

だがこのヘッドフォンは別の接続している機器の音声が鳴ると、聴いている機器の音声が切れて新たに鳴りだした機器の音声が割り込んで再生されるのだ。

こういう仕様は珍しいのではないだろうか。

この仕様、利用する人次第だと思うが、便利なようで便利でない。

PCとタブレットにつないで、タブレットで音楽を聴いている時、PCにメールが来たり、アラート音が鳴ったりするだけでタブレットの音楽が切れて、アラート音がなる。そしてタブレットの音に戻ったりはしない。

この仕様はぼくにとってはありがた迷惑。

[まとめ]

■いいとこ

再生時間長い。

安っぽくないデザイン。

無線ヘッドフォンとしても有線ヘッドフォンとしても使える。

ボタンがわかりやすく操作しやすい。

■だめなとこ

癖のある同時接続時の振る舞い。

重い。

機能がいろいろあっておもしろい。

バッテリーが切れても有線ヘッドフォンとして使えるのは便利。

[商品リンク]

6月8日(木)曇り

順風に乗って進み、宮城県に入る。

阿武隈川の土手にトイレと水道があり、土手の外側にテントを張る。

この日、自転車のスピードメーターが一時動いていなかった。数キロ分カウントしていなかった。どこかが故障してしまったようだ。どうしよう。少し落ち込む。

天気予報は明日一日中雨だといっている。

(87.97km/5h12m・計717.7km)

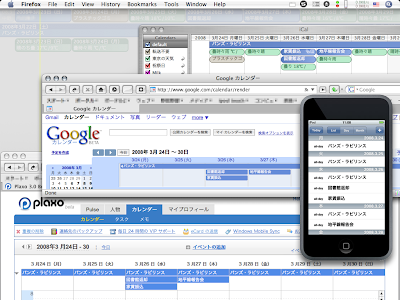

プラクソ(Plaxo:読み方)は複数のアドレスブックやスケジュールのサービスやソフトを同期するサービス。

プラクソを導入するまでは、グーグル・カレンダーにスケジュールを入力し、その内容をマックのアイキャル(iCal)で購読して表示し、アイポッド・タッチに同期していた。

これだと、アイポッド・タッチとアイキャルで入力したスケジュールはそれぞれ同期するが、グーグル・カレンダーには反映されない。

プラクソを導入すると、グーグル・カレンダーとアイキャルが同期できる。アイポッド・タッチとアイキャルとグーグル・カレンダーのどれにスケジュールを入力しても同期され、同じ内容になる。これは便利。同じことができるマック用ソフトのスパニング・シンク(Spanning Sync)は有料だが、これは無料サービスでできる。

アイポッド・タッチにはマックとつないで同期しないとアイキャルとグーグル・カレンダーの変更は当然反映されない。これがワイファイ経由で同期できるようになるとかなりすばらしい。あとはプラクソにアイポッド・タッチ/アイフォン用の専用サイトも作ってほしい。

プラクソはこれら以外にもアウトルックや携帯電話などとも同期できるし、もともとはアドレスブックの同期のソーシャルサービスとして始まったらしい。ためしにマックのアドレスブックとメールソフトのサンダーバードのアドレスブックを同期してみた。同期自体はできたが、メールソフト用のアドレスブックはメールアドレスに特化して作ってあったほうが便利そうなので使うの止めて元に戻した。

もうひとつ、アイキャルヴューアー(iCalViewer)もマックに入れると便利。

これはアイキャルのスケジュールをデスクトップに表示するソフト。カレンダーのまま表示するのではなく、デスクトップの左端を現在時、右に行くほど未来としてスケジュールを表示していく。デスクトップの幅で何日分を表示するかも決められる。アイキャルのスケジュールが書かれた四角いボックスが少しずつ現在である左端に動いていく。ほとんど日単位のスケジュールしかない自分のような人より、分単位でスケジュールがある人なんかには特に便利かも。これも機能限定版は無料。

アイポッド・タッチ、アイキャル、プラクソ、グーグル・カレンダー、アイキャルヴューワーの連携ができるようになって、なかなかすばらしい状態だ。これでもっと入力するスケジュールのある忙しい人間になれればもっとよいのだが(ゴミの日の予定を入れているようではね…)。

天気予報(iCal天気 – livedoor 天気情報)やゴミの日はアイキャルだけに入れて同期していない