ユーチューブ「My cat went to the neighbours to borrow a tiger plush toy :)」を見た。向かいの家からぬいぐるみを盗んで遊ぶニャンコの動画。

ここでタイトルにある「plush」という単語がわからなかったので調べた。

このタイトルの文脈では「ぬいぐるみ」という意味になるのだろうが、もともとは「ふらし天」という布地の意味だった。

つまり「ふらし天」の「ふらし」は「plush」から来ているのだった。

「ふらし天」は柔らかい布地なので「柔らかい」という意味もあって、テニスの柔らかいショットに「plush」を使ったりするらしい。

「plush」が「ふらし」になったとしたら「天」はなんなんだという疑問がわく。

「ふらし天」に似た言葉に「コール天」が思いつく。

「コール天」はコーデュロイという生地。

「ふらし天」か「コール天」のどちらかの単語があって、似たような生地だから同じように「天」をつけたのかなと最初思った。「チノパン」「アヤパン」「カトパン」みたいに。

ではなく、「天」とはビロードの意味らしい。

ビロードは漢字で「天鵞絨」。ビロードみたいな布地なので「天」がついたようだ。ちなみに「天鵞」は白鳥のこと。

「乳母車」っていいかたは古くさい?

ああ、確かに…。かっこいいとは言い難いね…。

じゃあ、なんて呼ぶの?

え? なに? ベビー…なに?

カー? ベビーカー? ベビーカー??

また始まったか…。なんだよ、その見るからにうさんくさい言葉。

なんの疑いもなくよくそんないんちき日本語っぽい単語を口から吐けるね…。

Baby Carだよ。Baby Car! これはちゃんとした英語じゃないんじゃないかなあとか、少しは疑問に思わんか?

うばぐるま 乳母車

《米》 a baby carriage [buggy]; 《英》 a pram; 《fml》 a perambulator

乳母車を押して行く wheel a baby carriage.

べつに「ベイビーバギー」とか「ベイビーキャリッジ」とか「プラム」って呼べっていってるんじゃないよ。「乳母車」っていうちゃんとした単語があるんだから。

さらにいえば「乳母車」って呼べともいってないよ。「ベビーカー」でいいよ。定着した日本語なんだから。

でも「乳母車」って聞いて、さっき笑ったろ。

で、なんだって。「乳母車」じゃなくて「ベビーカー」だって?

それはない。

井上ひさしの「國語元年」の著者あとがきを読んだら、言葉は生きている、変化している、という文脈の中で、「とても」ということばは本来否定の意味が伴う言葉だった、と書かれている。

「とても我慢できない」という使い方は正しく、「とてもおかしい」といういいかたは誤用とされていた。

とても[副]

1. どんなにしても。とうてい。「—出来ない」「—だめだ」

2. 程度が大きいこと。たいへん。とっても。「—いい」「—きれいだ」▽「迚も」と書いた。「とてもかくても」の略で、本来は、下に必ず直接的・間接的に打消しを伴った。

大正末期、芥川龍之介はエッセイの中でたびたびこの誤用について触れている。

「とても」

「とても安い」とか「とても寒い」とか云ふ「とても」の東京の言葉になり出したのは数年以前のことである。勿論「とても」と云ふ言葉は東京にも全然なかつた訳ではない。が、従来の用法は「とてもかなはない」とか「とても纏まらない」とか云ふやうに必ず否定を伴つてゐる。

続「とても」

肯定に伴ふ「とても」は東京の言葉ではない。東京人の古来使ふのは「とても及ばない」のやうに否定に伴ふ「とても」である。近来は肯定に伴ふ「とても」も盛んに行はれるやうになつた。たとへば「とても綺麗だ」「とてもうまい」の類である。

大正時代にはすでに「とても+肯定」使われていたが、まだ違和感を持つ人が多かったらしい。百年ほど経ち、ぼくを含め、誤用(だった)ということは忘れ去られている。

同じことが現在進行形なのが「全然+肯定」だろう。

「全然大丈夫」といういいかたにはぼくでも違和感があるのだが、この誤用ももう五十年ほど前から使われているらしく、かなり定着してしまっている。ぼくより下の世代だとフツーに使うだろう。ぼくの世代がいなくなるころには誤用でなくなっているかもしれない。

なるほど、それがほぼ百年ということか。

などと思っていたら、さらにどんでん返し。

「全然+肯定」は、意味は少々違うが、かつては使われていたのが、すたれてしまったらしい。

ぜんぜん【全然】[副]

《打消しの言い方や否定的な意味の表現を伴って》まったく。まるっきり。「—読めない」「—だめだ」

すっかり。ことごとく。「心は—それに集中していた」▽打消しを伴わない(2)の使い方は現在文章語としてはほとんど使わない。会話などで「断然」「非常に」の意に使うこともあるが、俗な用法。「—いいね」

“暇に任せて” の検索結果 約 76,800 件

"暇にまかせて" の検索結果 約 205,000 件

"暇に任して" の検索結果 約 1,020 件

"暇にまかして" の検索結果 約 416 件

"暇に飽かせて" の検索結果 約 4,860 件

"暇にあかせて" の検索結果 約 10,200 件

"暇に飽かして" の検索結果 約 4,380 件

"暇にあかして" の検索結果 約 5,310 件

暇に飽かす

暇なのをよいことにして長い時間をかける。

「暇に飽かして本の整理をする」(広辞苑第五版)

暇(ひま)に飽か・す

暇があるのにまかせて、時間をかけて物事を行う。

・ ―・して世間話に興ずる(大辞林 提供:三省堂)

ウェブ上では「任せて/まかせて」が一番多い。

最初は「暇に任せて」といういい方は間違いなのかと思っていたのだが、大辞林の説明に「暇があるのにまかせて」なんて言葉が出てきたりしたので、間違いという訳ではないのだなと納得。「暇(があるの)に任せて」でよいのか。

でも慣用には「暇に飽かして」がよさそう。「飽かせて」でもまあよさそう。

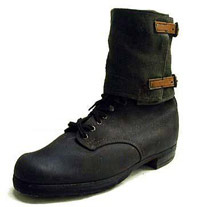

ついでにゲートルもいっとくか。

これまで引いてきた日本語や英語の辞書の訳語に何度も出てきたゲートルとは。

ゲートル [(フランス) gutrês]

ズボンの裾を押さえて、足首から膝まで覆うもの。多く軍服用。一枚の厚布や皮革製で脇でとめるもの、小幅の布を巻きつけるもの(巻きゲートル)などがある。日本では後者をいうことが多い。

[ゲートル – Google Image Search]

gait·er /ˈgeɪtər/ –noun

1. a covering of cloth or leather for the ankle and instep and sometimes also the lower leg, worn over the shoe or boot. Compare upper (def. 7).

2. a cloth or leather shoe with elastic insertions at the sides.

3. an overshoe with a fabric top.

[gaiter – Google Image Search]

guêtre

guêtre gaiter

demi-guêtre spat

[guêtre – Google Image Search]

ゲートルの元はフランス語。ゲートルには英語も日本語も意味にそれほどのぶれはないようです。で、ゲートルを日本語にすると…。

きゃはん【脚▼絆/脚半】

(1)旅や作業をするとき、足を保護し、動きやすくするために臑(すね)にまとう布。ひもで結ぶ大津脚絆、こはぜでとめる江戸脚絆などがある。脛巾(はばき)。

(2)「巻き脚絆」に同じ。

[脚絆 – Google Image Search]

きゃはん 脚絆

leggings; gaiters.

というわけで、レギンスに戻りました。

これからは恥ずかしいので、スパッツとか、レギンスとか、カルソンとかいわないほうがいいのではないですか(特に外国では)。ではなんと呼べばいいのか、ちゃんとそのものを指していて、しかもかっこいい外来語がいいですよね。おあつらえ向きのがあります。

これからは「パッチ」と呼んでください。朝鮮語起源の外来語ですから。

じゃ、次、カルソンね。

カルソン 【(フランス) caleçon】

(1)ボクサー-パンツ,トランクス,股引(ももひき)などの型の下着の総称。

(2)⇒レギンス

カルソン

スパッツ(1)に同じ。

caleçon

(sous-vêtement) underpants

(pour nager) swimming trunks

どうやらカルソンもまとはずれなものを指しているようですね。フランス語のカルソンとは基本的に下着のようです。しかも男性名詞で画像検索を見ると外で履けそうなスパッツのようなものもありますが、大半は男性用下着ですな。まあ、ぴっちりしたスパッツは下着とさほど違いはありませんけどね。

そういえばズボンの元になったフランス語の jupon ということばもペチコートという下着のようなもののことを指す言葉だそうです[画像検索]。全く…。

このページにカルソンの画像を載せるために「カルソン」で画像検索をかけてさがしましたが、もうカルソンの指すものがどういうものなのかさっぱり分かりません。もうなんだってカルソンです。

レギンスから芋づる式に引き出されてくる疑問。

そのまえに前回の記事のきっかけとなったサイトを紹介するのを忘れていました。

今やファッションアイテムの定番と化した「レギンス」。

レギンスは体にぴったりしたパンツで、ちょっと昔は「スパッツ」と言っていたもの。

じぁあ、スパッツからいくか…。

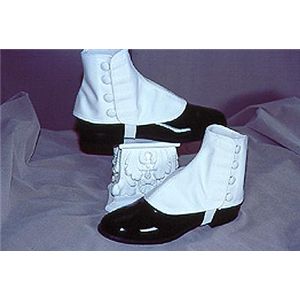

スパッツ 【spats】

(1)⇒レギンス

(2)靴の上からつけて足首の上まで覆うカバー。19 世紀末頃流行。

(3)靴の上からつけて膝下まで覆うカバー。耐水性のある素材などで作った保温用のもので,登山時に着用する。

スパッツ[2]

(1)伸縮性のある素材で作った、脚にぴったりつく長いパンツ。カルソン。

(2)靴の上からつけて足首の上まで覆うカバー。一九世紀末ころ流行。

[スパッツ – Google イメージ検索]

spat[3] /spæt/ –noun

a short gaiter worn over the instep and usually fastened under the foot with a strap, worn esp. in the late 19th and early 20th centuries.

[Origin: 1795–1805; short for spatterdash]

spat·ter·dash /ˈspætərˌdæʃ/ –noun

a long gaiter to protect the trousers or stockings, as from mud while riding.

スパッツ(というか単数のスパット)はパンツタイプのものではなく、それぞれの足首のあたりに装着してズボンの裾をカバーするもので、靴の上から履いて土踏まずのところにストラップが付いたりするようなものらしい。しかもスパッツというのはスパッターダッシュという言葉の略語らしい。

レギンスも前回の英英辞書の訳を見ると、単数のレギングだとこのスパッツと似たようなものを指すようだ。複数形のレギングズだとパンツタイプのものになる。でもスパッツはパンツタイプのものを指すものでは全くないようだ。昔、スパッツといえば土踏まずのところにストラップがあったりしたから、このへんの共通点でスパッツと呼ぶようになったのだろうか。

ああ、そういえばビリー・ワイルダー監督の映画「お熱いのがお好き」にはスパッツ・コロンボというギャングが出てきてスパッツを付けていた。しかもこれがストーリー上重要な意味を持っているところがビリー・ワイルダーらしいところなのだが、これはまた別の話…。

女性のハイヒール用のスパッツもあるようだ[画像]。

[spats – Google Image Search]

レギンスって何? スパッツのこと? スパッツはかっこわるい?

じゃあ、レギンスはかっこいいの? そおかあ? レギンス…?

グーグルで検索してみると、

“レギンス” 249万件

“レギングス” 22600件

“レギング” 9820件

“レギンズ” 605件

“レギングズ” 9件

むしろ件数が少ないほうが正しいような気がします。「ジェームス・ボンド」「ロビン・ウィリアムス」など、最後を「ス」にしてしまうのは日本語の癖だからしようがないけど、スパッツは古くてかっこわるい(しかも正しいものを指していない)っていうんなら「レギンス」はないだろう。ファッション用語はでたらめやビミョーなのが多い。レギンスなんて、野球なんかで使うすね当てのレガースと同じくらいださいぞ(レガースは”Leg Guards”のなまったもの)。いつからレギンスなんていわれはじめたんだろう。ぼくは聞いたことなかったけど、意外と古いのだろうか。

leg・gings

━━ n.pl. ゲートル; レギンス ((子供用の保温ズボン)).

leg·ging /ˈlɛgɪŋ/ –noun

1. a covering for the leg, usually extending from the ankle to the knee but sometimes higher, worn by soldiers, riders, workers, etc. Compare chaps, gaiter, puttee.

2. leggings, (used with a plural verb)

a. close-fitting knit pants.

b. the pants of a two-piece snowsuit.

英語本来の spats は、磨き上げた靴を土埃や踏み跳ねた泥水滴から護るために靴の上に装着した外皮のことを指す。(首記の2番に近い)パンツ状のものは欧米ではカルソン (calcon) もしくはレギンス (leggings) と呼ばれる。ようするに股引き。

[leggings – Google Image Search]

前略、

アウトドアの文章を書いていて、「竹炭をいこらせてみる」と打ち込んだたら「いこらせる」が漢字変換できなかった。なんでと思って、辞書を調べてみたら「いこる」「いこす」なんで言葉はなかった。「熾(おこ)る」「熾す」なら載っていた。「熾る」でも意味は分かるが、ぼくにとっては、炭は「熾す」ものというより、やはり「いこす(いこらせる)」ものだ。

ウェブサイトでの使用状況を調べてみると、炭を「熾す」と「おこす」の主流派がやはり最も多いが、「いこす」派も相当数いることが分かった。異端である「起こす」派は「いこす」派を凌駕するほどだが、さらに道をはずれた「興す」派はさすがに少数だった。

少なくともそれなりに使われていて、自分だけの思い込みからきた言葉ではないことは分かった。ということは、これは「熾す」がなまったもので、ぼくの出身である関西方面の方言ということだろうか。

いまだに自分では普通に使っている言葉が標準的な日本語ではないことが分かってびっくりすることがたまにある。ま、それはそれで楽しい瞬間だ。

草々

前略、

よそのウェブログでアウトドア用品のウッドバーニング・クックストーヴの記事を書こうと思って考えていたところ、そこのウェブログでは、その前にもセルフインフレータブル・マットなどとカタカナをずらずら並べていたので、なんとかならんかと日本語訳を考えてみた。

で、結果、「たき火コンロ」でいいんじゃないかと納得していたとき、ふと思った。

「コンロって何語?」

辞書で調べてみたら、なんのことはない紛うことなき日本語なのだった。カタカナで書かれることが多いのでどこかからの外来語かと思ったら、「焜炉」と書くのだった。

このコンロに最も近い英単語が「ストーヴ(stove)」なのだが、この単語は結構、意味が広い。もちろん暖房器具のストーヴもそうだし、温室などという意味もある。暖めるものといった意味の単語のようだ。

ストーヴの日本語の意味の中に「レンジ」というのも入っていた。で、再び思った。

「レンジって何?」

日本人がレンジといってすぐ思い起こすのは「電子レンジ」だろう(オレンジレンジなんていわないでね)。電子レンジは英語で「マイクロウェイヴ(microwave)」。極超短波を利用した調理器具だからだ。正式には「マイクロウェイヴ・オーヴン」というらしいが、どっちにしてもレンジという言葉は入っていない。

60年代生まれの人なら、レンジといえば「ママ・レンジ」を思い出す人も多いだろう。子供用の小さな調理器で、実際に小さなフライパンでホットケーキなどが焼けるという、当時の子供たちのあこがれの高級玩具だった(さあ、みんなであのCMソングを歌おう♪)。

辞書で調べてみると、日本語と英語(range)の両方とも(英語の方は「連なり、山脈、範囲、射撃場」などの意味のあとだったが)ほぼおなじような説明だった。

「天火のついた料理台」「天火のついた料理用ストーヴ」

最初、この説明ではさっぱりイメージがわかなかったのだか、「天火」がすなわち「オーヴン」であると気付いて、やっと納得がいった。

アメリカなどのテレビドラマによくでてくる、ケーキやパイや七面鳥を焼いたりするでかいオーヴン、あれの上にはコンロがついていた。ぼくも数ヵ月だがカナダでアパートメントを借りていたことがあるが、そこにも上に四つくらい大きさの違う電気のコンロが付いたでかいオーヴンが確かにあった。そうか、あれ全体を「レンジ」というのか。

つまり、電子レンジのレンジは全くの誤りであるということだ。電子レンジも天から熱線(赤外線)とは波長が違うだけの極超短波という電磁波を照射するのだから、あれはオーヴンといって間違いではないのだ。

そして、ママ・レンジを見よ! その小さな電気コンロの下には何がある。全く機能しない飾りではあるけども、そこにはれっきとしたオーヴンのふたがデザインされているではないか!

ああ、60年代後半、ママ・レンジは子供たちに正しいレンジの姿を教えようとしていたのに、そのママ・レンジの長年にわたる血のにじむような努力を、魔法の道具である電子レンジは木っ端みじんに打ち砕き、ほぼすべての日本人に誤ったレンジのイメージを植え付けてしまったのだった。

ママ・レンジにはいくら謝っても謝りたりないくらいだ。本当に申し訳ない。

悪魔の道具、電子レンジよ、恥を知れ!

[ママ・レンジお詫びリンク 1・2・3]

草々

前略、

「世界の文字 その1」では地中海の東、フェニキアで使われていたフェニキア文字が、ヨーロッパのラテン文字とキリル文字、中東のアラビア文字とヘブライ文字の母体になったということを書きました。

しかしフェニキア文字はこれら西方の文字の母体になっただけではありませんでした。

ダリウス一世率いるペルシャ軍がインドを征服したのち、紀元前3世紀になってインドにブラーフミ文字が現れました。当時ペルシャとギリシアではフェニキア文字の系列であるアラム文字が使われており、ブラーフミ文字はこのアラム文字から変化したものと考えられています(書く方向はブラーフミ文字で左から右への横書きに変化しました)。

そしてこのブラーフミ文字はヒンディー語を書き表すのに使うデーヴァナーガリ文字のほか、ほぼすべてのインドの文字の母体となったほか、周辺のベンガル文字(バングラデシュ)、ネパール文字、チベット文字にもなりました。

ブラーフミ文字はさらに東に伝わり、東南アジアのビルマ文字、タイ文字、ラオス文字、クメール文字(カンボジア)へと変化しました。

またアラム文字からソグド文字、ウイグル文字を経て縦書きになったモンゴル文字は、ソ連の影響下で一時キリル文字表記になっていましたが、現在は復活しています(中国の内蒙古自治区でも使われている)。

こうしてみると世界で使われている文字のなかで中国とその漢字文化圏である日本以外はほとんどがフェニキア文字を母体とするアルファベットを使っているということになります(ある程度の数の使用者がいる例外は朝鮮半島で15世紀につくられた文字であるハングルぐらいでしょう)。

草々