iPod nano 2GBとRadioSHARK 2。

ハードディスクのアイポッドがこわれて、しばらく音楽プレイヤーなしで過ごしていたが、やはり新しいのがほしくなった。ここでちょっと問題あり。パソコンが古く、USB2.0に対応していないのだ。前のアイポッドはファイヤーワイヤー接続とUSB接続に対応していたが、新しいアイポッドはUSB接続にしか対応していない。

調べてみると、転送速度がどうしようもなくとろくなるが、古いUSB1.1でも使えるというので、アイポッド・ナノ(第2世代・2ギガバイト)を購入。最初の空っぽからの転送は時間がかかるが、その後は変更されたものが転送されるだけだし、どっちにしろ充電のためにしばらくは接続しておくものなのでそれほど面倒というほどでもない。

レイディオシャーク2(グリフィン・テクノロジー)は、パソコンにUSB接続してFMやAMラジオ放送を聴いたり、録音したり、留守録する周辺機器。

最初のレイディオシャークの販売予告がアメリカででていたころから注目していた[記事 1・2・3]。しかし、開発の終盤でトラブルでもあったのか近日販売の予告が出たまま、1年近く販売されず、やっとアメリカで発売になったと思ったら日本のFMの周波数帯に対応していなくて買えず、レイディオシャーク2にモデルチェンジしてついに日本のFM周波数帯に対応して、数年越しでやっと買うことができた。

パソコンに接続したレイディオシャーク2を専用のソフトで操作してラジオを聴くことができる。もちろん録音もできるし、予約録音も無制限(何年先でも何番組でも)にできる(ただしパソコンの電源は事前にはいっていなければならない)。もちろん録音した番組はアイポッドに転送して聴くことができる。

アイポッドで聴いているのは音楽より、ポッドキャストやレイディオシャークで録音したトーク番組などの方が多い。

こちらのほうもつないでいるマシンが古いため、少々問題がある。USB1.1接続は問題ないのだが、パソコンの処理速度が遅いため、ラジオの録音をしている時、他に何もソフトを使っていなければ問題はないのだが、録音と同時にほかのソフトを使っていると重たい処理の時に録音が音飛びしてしまう。

またレイディオシャーク2本体のラジオの感度はあまりいいとはいえない。FMはアンテナ(イヤフォン端子と共用なので100円ショップのコードの長いイヤフォンを代用)を接続して、屋外(ベランダ)に出してやるとかなり改善した(最初はFMもモノラルでしか受信できないのかと思った)が、AMは窓際には置いているが、地元の局でも入りづらいところがいくつかある。

テレビのほうはデジタル完全移行が進行中だが、ラジオはどうなんだろう。一応デジタルの試験放送は始まっているらしい。FMはもともと受信範囲が狭いからデジタル放送に置き換わるかもしれないが、受信範囲がとてつもなく広いAM放送はなくならないんじゃないかと思うのだが、どうなんだろう。

iPod 15GB。タッチホイール。

ボタンも機械式ではなくタッチで、ドックコネクターの付きはじめたやつ、第3世代かな。

ある日、突然に動かなくなった。ハードディスクがいかれたらしい。

バッテリーがへたってきて、そろそろ交換せねばと思っていたところだったので残念だった(バッテリー交換に出すとまるごと別の整備済み商品になって返ってくるということだったので)。

ハードディスクがいかれただけだろうから、同等品と入れ替えればまた動くと思うのだが、オークションでハードディスク以外の故障で動かなくなったアイポッドを探してみたところ、思ったより高値で取引されていたので、裏ぶたを開けただけでずっと放置状態。

最近は検索エンジンのAPIが公開されていて一般の人にも検索が操れる、というのを聞いたことはあったものの、深入りするのがいやで手を出していなかったのだが、しようがないので見てみることにした。

ヤフージャパンの検索APIが公開されていて、xmlで検索結果を受けとることができるという。利用法は思ったより簡単で、単に指定のURLに検索語や数や条件を連ねるだけでxmlファイルが返ってくる。これはすぐにできちゃうかなと思ったのだが、やはりそう簡単ではなかった。

外部のxmlファイルをサイトに表示するところでつまずいてしまった。最初、これかなと思って調べていたxslはxmlファイルそのものを整形してサイトに表示するもので、考えていたのとは違っていた。

それからphpで読み込めないかとか、便利なスクリプトはないのかとか、いろいろ探してみた。その後、Adobe Spryというジャヴァスクリプトのフレイムワークにxmlファイルをサイトに表示する方法があるとわかって、ついにみつけたとよろこんだのだが、これも外部のxmlファイルの場合はセキュリティの問題で簡単にはできないらしく頓挫。スクリプトのことをちゃんと分かっている人ならこれまで書いた方法でもちゃんとできるのかもしれないが、phpもパールもジャヴァスクリプトほとんど分かっていないので手も足も出ない。

そしてやっとたどりついたのが、「[を] Yahoo!API の検索結果を JavaScript で表示」というページ。ここでヤフーAPIのxmlファイルをローカルに置いた小さなパールスクリプト経由でAJAXで読み込み、検索ページを表示していた。

このスクリプトを改造し、サイドバーにある関連記事を表示するプラグインからタグをひろいだすところを抜きだして、そのタグでウェブ検索をかけ、返ってきた検索結果のxmlファイルをリストにしてサイトに表示する「関連している(かもしれない)外部サイトの表示」がやっと完成した(この機能にはAJAXを使う必要は全くないのだけど直し方がよく分からない)。

この機能を使うにはそれぞれの記事のタグの付け方をある程度考えないとうまくいかない。まずサイト内の関連記事を出すためには複数の記事で共通した大分類、中分類ぐらいの範囲のタグが必要だが、それだけだと関連した外部サイトの検索で大ざっぱなものしかでないので、その記事独自のピンポイントなタグも必要。でもあまりにばらばらな無関連のタグが並ぶと検索結果がゼロになってしまうので、塩梅を考えなければいけない。

「関連している(かもしれない)」程度の精度がでているでしょうか。

関連している外部サイトの表示のもっと簡単な方法とは、全文を解析してキーワードを抽出するかわりに記事に付けたタグで検索するというものだ。なぜ別のウェブログで失敗したかというと、この方法を試す以前からそれぞれの記事にかなり自由にいろいろなタグを付けていたので、それらのタグで検索をかけても検索語句が多すぎて結果が出てこない記事が続出したのだ。

今回はかなり控えめにタグを付けたので、とりあえずは関連している外部サイトのリストを出すことに成功した。しかしでてきた「関連している」はずのサイトのリストがいまいちだった。とても「関連している」とまではいえず、「関連している(こともある)」程度の精度しかなかった。それに加えやたら英語のサイトが検索されるのである。

これは外部サイトの検索にアメリカのヤフーを利用しているためらしかった。日本語での検索にも対応しているのだが、検索の精度はいまいちのようだ。

なぜわざわざアメリカのヤフーで検索したのかというと、ここの検索はウェブ検索の結果にフィード(RSS)がでて購読できるのだ。グーグルも日本のヤフーもウェブログの検索にはフィードがでるが、ウェブ検索にはでない。以前から管理しているべつのウェブサイトにフィードを利用してウェブログ検索の結果などを表示できるようにしていたので、フィードがでている検索だと表示が楽なのだ。

それにしても検索結果が思わしくないのでなにか別の方法を考えることにした。

ウェブログのプラットフォームのワードプレスを2.3にヴァージョンアップしたら、記事にタグを付けることができるようになった。でも、すでに200個くらい記事があるし、ひとつひとつタグを付けるのは面倒だなと思っていたら、複数の記事に一度にカテゴリーやタグを付けられる「Batch Categories」というプラグインがあったので付けてみることにした(なぜこの機能が最初から付いていないのだろう)。

タグを付けたら、ムバブルタイプにはあった関連した記事を表示する機能を付けたくなって「Related Posts Plugin」を入れた。表示している記事と同じタグをより多く持つサイト内の記事のタイトルが表示される。これを表示していると別のウェブログでは一人当たりの閲覧ページ数が増えた。

ここまできて以前試したあの機能にもう一度チャレンジしてみる気になった。

関連している外部サイトの表示だ。

一番高度なのは記事の全文を解析してキーワードを抽出し、検索をかけることなのだが、そんなものをいちから作る技術は全くない。ウェブのサービスでもぼちぼちその手のものが出始めているようだが、自分がすぐに使えるようなものは探すことができなかった。

もっと簡単にできないかと、ムバブルタイプの別のウェブログで以前試して失敗した方法をもう一度やってみることにした。

一年ほど自分のサイトを消し去って、某団体のサイトに専念していたのだけれど、ひさびさに復活させようかという気になった。

きっかけは作っている某サイトにリンクをしてくれた「ワノヲト ウェブサイト」。彼女が作った美しいサイトで刺激になった。以前から気にかかっていたワードプレスで構築しているということもある。

自分のコンピューターでワードプレスを動かせればサイトがどんなふうに見えるか確認するのが楽なので、自分のマックにPHP5とMySQL(とphpMyAdmin)をインストールした(ちょっとうまくいかなかったがそれは省略)。[参考にしたサイト:MacOSXでサーバー稼業など]

ワードプレスはインストールは楽だし、記事を書いたりサイトを変更するたびにムバブルタイプのようにサイトの再構築をしなくていいのはいい。ページづくりも楽だが、細かくカスタマイズするにはphpの知識がないと難しそう。

ある程度サイトができたところで改めてレンタルサーバーにワードプレスを入れて、以前のウェブログのバックアップをインポートした。画像やリンクのURLを書き直してとりあえず完成。このあとはぼちぼちウェブログの前から作っていた昔のウェブサイトの内容なども入れていく予定。

某団体のサイトをブロッガーからムバブルタイプに引越した時よりは楽だった。あの時は背中が痛くなって体を動かすのも大変だったが、今回は肩が凝るくらいですんだ。

サイトの名前を「Simplify, simplify.」に変更したので、デザインもなるべくシンプルにすることに。でも中身にはアクセスしやすくしたいのがなかなか難しいところ。

前略、

で、ハンディGPSでなにができるのかというと…。

とりあえず、外に出てスイッチを入れると、地球ぐるぐる廻っている衛星の電波を受信して現在地を特定してくれる。

歩き出せば、移動速度、距離、時間、方向、高度、坂道の度合いなんかが分かる。ハンディGPSでももうちょっと大きくて高いものだと、カラー液晶で地図が表示できるものもあって、これだと手のひらサイズのカーナビといっていいものなのだが、ぼくの買ったものはコンパクトなものなので地図は出ない。地図の出るやつはでかすぎるし、ばか高くて、地図のアップロードとかが面倒そうなのだ。

地図が出ないので、カーナビのように自分がどこにいるのか把握したり、目的地への経路探索などはできないが、あらかじめパソコンの地図ソフトなどで行きたい場所(ウェイポイント)を登録して、そのデータをハンディGPSにアップすれば、自分のいる場所から目的地への方向と距離を示してくれる。

最終目的地を登録しただけだと、道があろうとなかろうと、間に川があろうと海があろうと、常に最終目的地を示すだけで、道順などは全く考慮されない。

こういう場合は、目的地までの道順に沿って複数のウェイポイントを登録して、そのウェイポイントを順番に登録した道順(ルート)を作れば、順番にルートに沿った目的地の方向を示してくれる。

この場合、現在地、方角、ウェイポイントとそれらを直線で結んだルートは白地図で表示され、それぞれの位置関係は把握できる。

そして、ハンディGPSの新しいおもちゃたるゆえんがトラック記録機能だ。

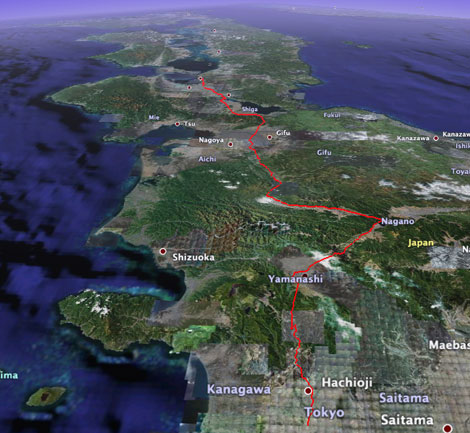

ハンディGPSを持って動き回ると、動いた軌跡(トラック)がデータとして保存され、パソコンにデータをダウンロードすればその軌跡が地図上に表示できる。

例えば、

多摩川沿いに玉川上水の分岐点まで自転車で行って戻ってきたもの。

荒川の堀切あたりから多摩方面へ自転車で。

東京から神戸までの深夜バスに乗ったときのもの。

このバスには何度も乗っているが、長野の方まで寄り道しているとは知らなかった。

というふうに表示できる。

例えば、この軌跡表示機能を使って、ナスカの地上絵のように絵を描いている人たちもいる(bs@gps、GPS Drawing)。

正直なところ、この軌跡表示機能は道に迷って迷走すればするほど、後でその軌跡を見るのが楽しいので、本来のナビゲーション機能とは相反してしまうところがちょっと困ったところ。

どうです。新しいおもちゃだと思いませんか?

草々

前略、

10/08 14:30(日本時間)

アメリカのオークションサイトebayでGarmin Edge 205を業者から即決落札。

本体155ドル+送料・手数料45ドル+保険3.20ドル(保険はオプション)

支払いはPaypal(手数料なし)。

10/12 08:00(日本時間)

送ったぞと、業者からメール。配送業者USPSのレーベルナンバーで荷物がどこまできたかネットで確認できる。

10/12 16:00(アメリカPST)カリフォルニア・ビバリーヒルズのUSPS受け取り。

10/13 17:00(アメリカPST)ロサンジェルスから発送。

10/15 21:44(日本時間)日本到着。

10/15 21:45(日本時間)税関へ入る。

10/16 10:10(日本時間)税関を出る。

10/16 17:10(日本時間)郵便局へ入る。

10/16 18:15(日本時間)配送完了。

というわけで、日曜日に注文して、次の週の月曜日に到着しました。

お菓子のカールみたいな発泡スチロールが詰まった箱にうずまって送られてきたので、商品は問題ありませんでした。

より確実に保証付きで入手したい人は、日本で10000円くらい余計に払って買おう(たとえばここなんかで)。

草々

前略、

アメリカのガーミンという会社がちっちゃなGPSデバイスを作って売っていることは前から知っていた。なかなか楽しそうなおもちゃなのだが、今一歩のところで手が出なかった。なぜなら…。

けっこう高い。何だか知らないが、高いのだ。日本語版とかいうのだとさらに高い。パソコンにつなぐコードがなぜか別売りでまた高い。このコードが今どきRS-232Cの端子で、USBにつなぐには高い変換コードがまだ必要だったりする。さらに、自転車に載せようとすると取り付け器具がまた高かったりする。

そして、ぼくの使っているマッキントッシュの対応が弱い。ウィンドウズのGPS界ではデファクト・スタンダードにして万能なフリー地図ソフトの「カシミール3D」にあたるものが、マックにはない。ウィンドウズな人たちにとってカシミールのないGPS生活が考えられるだろうか。

そんなわけで二の足を踏んでいたのだが、ひさびさにGPS界の情報に触れてみたところ、知らない間になんだか新しい風が吹きはじめていた。

まずソフトに、カシミールのない穴を埋めるとはとてもいえないけれど、使えるものが出てきていた。

ご存じ、グーグルのグーグルマップとグーグルアース、そしてMotion Basedだ。グーグルのほうは説明不要だろう。Motion Basedはガーミンの一部門で、GPSのデータをウェブ上で保存してグラフィカルに処理するサービスをしている(詳細はそのうちに)。

これらのサービスがマック対応になり、無料で(有料版もあり)使えるようになり、敷居がぐぐっと低くなった。

そして本家ガーミンがやっとのことUSBで直接つながる新製品を作りはじめた。

まず目を引いたのは、Forerunner 305。ランナーのためのGPSで、なんと腕時計型だ。オプションで心拍計や自転車のケイデンスも計れるという。

そしてEdge205/305。こちらは自転車乗りのためのGPS。iPodほどの大きさだ。

どちらも以前のものより性能がよくなり、接続コードは当然のこと同梱で、自転車用のEdgeは自転車用の取り付け器具も付いている。

こうなると最後に超えなければならないハードルは値段だけなのだが、こいつだけはあいかわらず高いのだった。

日本では…。

これらの製品はアメリカ本国では日本に比べかなり安くで売っているのだ。アメリカでは日本の電気製品だって日本より安く売っていたりするのだから、まあ当たり前といえるが、問題はどのくらい安いのかということだ。

Forerunner 305は、日本で5万円強、本国では250ドル程度。Edge205/305は、日本で3万6000円/4万4000円ほど、本国では150ドル/240ドル程度。

地図も表示できるような他の上位機種では、日本の輸入代理店は日本語版と称して日本の地図を入れたり、日本語を表示できるようにしたりしているものもあるが、これらの機種では製品は全く同じで、日本語のマニュアルがついている程度だ。それなのにほとんど倍近い値段はちょっと納得がいかない。

ああ、ありがとうインターネット! 簡単に外国の通販が利用できるなんて。

Amazon.comは電気製品の海外への販売をしていないそうなので、それなりに信用できそうな世界最大のオークションサイトebayの販売店が出品している即決販売で買うことにした。

新規登録をしようとしたらIDがすでに使われていて、以前ebayがしばらくのあいだ日本に進出していたときに登録をしていたことを思い出した。昔のパスワードを思い出してログイン。送金サービスのPayPalにも登録した。

考えた末、Edge205を買うことにした(心拍計なんか面倒くさくなって使わなくなるに決まっている)。海外発送してくれるところはたくさんはないが、少なくもない。だいたいが航空便なので送料が40〜50ドル以上はかかるが、それでも200ドル程度だった。日本で買うより1万円以上安いのだ。

まあ、それも海外から正しい商品がこわれもせず、待たされもせずにちゃんと手元に届けばの話なんですけどね。まだ、商品は手元に届いてないので、そもそもそのガーミンのGPSってなんだよ、というようなレポートはまたそのうちに(ちゃんと届いたら…)。

草々

前略、

最近できたGoogle Videoをのぞいていたら、びっくりするものがあった。

ゲーム機ニンテンドー64のスーパーマリオ64を16分でクリアするというビデオだ。裏技、神業、ショートカット、超絶技巧を駆使してスターを16個取っただけで最後まで行ってしまう。

スーパーマリオ64を最後までやったことのある人はかなりびっくりするはず。

草々

前略、

そろそろスカイプアウトに手を出す頃合いかなと思った。SkypeOut というのは、スカイプから普通の電話や携帯電話に電話をかける有料サービスだ。スカイプアウトの料金は1分ごとの課金で、どこからかけるかではなく、どこの国に電話をかけるかで料金が決まる。

最も安いのはアメリカやヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドなどで、1分0.017ユーロ(現在円安で1ユーロ140円くらいなので2.4円弱)。世界中のどこからでもこれらの国にスカイプで電話をかければ、1分2.4円というわけだ。

料金表には世界中の国とその料金が載っている。アルファベット順のリストの一番上はアフガニスタン(0.288ユーロ)、最後はジンバブエ(0.072ユーロ)。北朝鮮にもかけられる(0.555ユーロ)。

といっても海外に気軽に電話をかけられるほどの知り合いもいないので、問題なのは日本の料金である。日本はヨーロッパやアメリカより少し高くて1分0.019ユーロ(約2.66円)。まあ、ほぼ市内の電話料金とおなじくらいということになる(携帯電話にかける場合は0.125ユーロ、約17.5円)。

繰り返すが、世界中のどこから日本中のどこへかけても1分0.019ユーロなのだから、このサービスが実用に耐えるものなら、長距離通話をよくする人はお得である(スカイプ同士ならお得とかいう以前に全く無料なのだが)。

料金はクレジットカードなどで前払い。単位は10ユーロと25ユーロがあり、スカイプアウト・クレジットという形でアカウントにチャージされる。

とりあえず、10ユーロ分買ってみた。基本的には指示されたとおりに欄を埋めていけばいい。事前にインターネットでいろいろ調べてみたら、クレジットカードは事前にそれぞれのカード会社が行っているe-secureサービス(Visaなら「VISA認証サービス」)でパスワードを設定しておかないと使えないことがあるらしい。あと、カードの裏の署名欄のところにある番号の最後の3桁の確認コード(Verification Code)の入力欄も別にある。うーん、めんどくさいなあー。

全部入力し終わって送信すると注文が進行中となり、手続きが開始された旨が書かれたメールが送られてくる。メールにはクレジットカードの処理は普通1時間以内で済むが24時間までかかることもあるとあった。

かかったね。すぐにでも使おうと思っていたのに、手続き開始のメールが来たのが22日の22時で、処理終了のメールが来たのは24日の6時だよ。1日半近くかかってんじゃない。お願いしますよ。

で、かけてみました。初スカイプアウトは最高とはいえませんね。

音声は思ったよりクリアでよく聞こえるし、相手もよく聞こえるといっていたけど、ときどきとぎれとぎれになり、なによりもまずいのはかなり声が遅れていたこと。ふた昔前の国際電話みたいだった。まだ一度かけただけだから即断はできないし、10ユーロ分(国内だけなら約9時間分。まだ3分しか話してないぞ)買ってしまったので、なんとか使いたいのである(180日間使わないとスカイプアウト・クレジットは消滅してしまう)。がんばれスカイプ。

草々