前略、

デリー

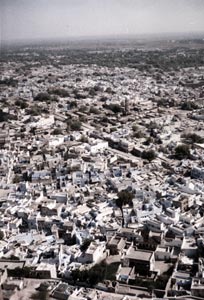

ジョドプル

ジャイサルメール

草々

前略、

iTunesを使って音楽をマックに入れ、iPodで外に持ち出せるようになったら、スティーヴ・ジョブズのいうところのデジタル・ハブとしてマックに次にほしいのは何だろう。

ぼくはもうテレビはまったく見ないのでそっちのほうは興味がない。逆にラジオをよく聴くようになったのでマックにつなげることができるラジオがあればとても便利だ。気に入った番組をまるごとエアチェックしてmp3にすればiPodで外でも聴くことができる。

コンピューター対応のラジオはさがせばないことはないが、どれも帯に短し…、という感じだ。必要以上に多機能で高価だったり(これも)、携帯型シリコンmp3プレーヤーとの一体型だったり、どうもしっくりこない。

Griffin TechnologyのradioSHARKはぼくの探していたものに一番近いUSB接続ラジオだった。マック対応だし、タイマー録音はできるし、AMとFMの両方に対応している。値段もお手ごろだ。

しかしこいつには大問題がある。発売していないのだ。

Shipping soon(近日発売)とかかれたウェブページはもう1年近くそのまんまだ。いったい何が問題なのだろう。なにか解決できない不良があるのだろうか。AM対応というのに無理があるような気もする。AMラジオをコンピューターやモニターに近づけるとものすごいノイズがするし。

もうこの製品は永遠に発売されないのではないかと思いはじめている。

かわりにiPodにつけてFMラジオが録音できるなんてアタッチメントがでればいいんだけどな。

草々

前略、

ラホールからバスに乗ってインドとの国境へ。

パキスタンの出国は簡単に済んだ。そこから長い一本道をとぼとぼと歩いて国境を渡りインドに入る。その道はあまり仲のよくない両国間の唯一の陸路で渡れる国境だった。

インドの入国も全く厳しくはなかったが、ちょっと面白いことがあった。

審査の時、入国カードに所定事項を書き込み係官に渡すと彼はぼくにいくつか審査のためのありきたりな質問をしてペンを貸してくれといった。

ぼくがペンを貸してやると彼はそれで用紙に何かを書き込んだ。

「オーケー」

係官はそういい、ぼくに行くように促した。

「ペン」

彼がぼくのペンを持ったままなのでぼくはそういって返すよう促した。

「プレゼント?」

彼はそうするのが当たり前のような口振りでそういいペンをせびってきた。ぼくはもちろん断ってペンを取り返した。

これまでもエジプトなどで何度か子供たちからペンをねだられることがあった。戦後の日本の「ギブ・ミー・チューインガム」のようなものだろうか(ちなみにエジプトの人はPの発音が苦手なので「BEN! BEN!」といっておねだりをしてくる)。

子供がチューインガムやチョコレートなどのお菓子をねだってくるのならかわいげがあるのだが、決まってペンをねだってくるのがよく分からない。確かに日本などで作られているボールペンは品質がいいのだろうが、小さな子供がボールペンをもらって特にうれしいわけでもないだろうし何本も持っていたって仕様がないだろう。ボールペンを一本使い切ろうと思ったら大の大人でもけっこうかかるものである。ということは彼らは転売を目的にしているのだろうか。

聞いたところによると旅行者の中にはボールペンを何ダースもわざわざ自国から用意してきて彼らにバラまく人もいるらしいので、子供たちは特にペンでなくてもくれるならなんでもよくて旅行者はペンなら簡単にくれるというのでペンをねだり、旅行者のほうは子供たちはペンをもらうとよろこぶということになって悪循環にはまっているのではないだろうか。

ぼくはわざわざあげるために買って持っていくならボールペンじゃなくてお菓子などにしたほうが子供は喜ぶと思うし、もし彼らが転売してお金に変えているのなら、そんなパチンコ屋の景品交換のようなまわりくどい方法はやめてチップをあげればいいと思う。

インドの国境でペンをせびってくるまるでかわいくないこのおっさんの係官は他の国の子供たちとはちょっと違う。

作家の沢木耕太郎が自身のインドからイギリスまでのバスの旅を描いた『深夜特急』という作品の中で彼はこの同じ国境を反対方向へ通っていて、彼もここで係官にペンをせびられている。やりとりもほぼ同じなのだ。

彼がこの場所を抜けたのは1974年ということなので、彼らは少なくとも20年毎日そこで旅行者にペンをせびり続けていたということになる。

ぼくが係官に貸したペンは財布の中に入る小さな安っぽいペンでそれを見た時、彼はあからさまに嫌な顔をした。最初からもらうつもりで借りているので安っぽいペンに失望したのだ。それでも彼はそのペンをせびってきた。そこでは伝統的に旅行者からは必ずペンを借りてせびらなければならないと言い伝えられているのかもしれない。

ひょっとしたらその係官は20年前に当時の沢木耕太郎青年にペンをせびった係官と同一人物かもしれない。

草々

前略、

近藤勇はなんで局長なんだろう。何局の局長だ。アジア・オセアニア局か。

上っ面だけ調べてみたところ新選組には一番隊、二番隊などというものがあってこれの頭が組長というではないか。いったいどうなっているんだ。なにか深い深い理由があるのか、それとも「まったく近頃の若いもんときたら言葉が乱れて」いたということなのか。

[教えて!goo] 新撰組の「局長」という役職名について

草々

前略、

草々

前略、

グラフィックデザインをやっていると依頼主から「ここはこのフォントを使って」と印刷された文字を渡されることがしばしばある。

とても特徴のあるフォントならすぐさがせるし、なくてもすぐ分かるのだが、ごくふつうのたいした特徴もないセリフやサンセリフの欧文フォントだとさがさなければならないフォントの数が多くて大変だ。

フォントの画像をアップロードすることでフォント名を検索してくれるMYFONTS.COMというのがあるというのを知って試してみることにした。

調べてみるフォントは今読んでいる早川書房のT・ジェファーソン・パーカー著「サイレントジョー」の123ページのノンブルだ。

調べてみるフォントは今読んでいる早川書房のT・ジェファーソン・パーカー著「サイレントジョー」の123ページのノンブルだ。

まずはスキャンして、大きさを360×275ピクセル以下に調整、グレイスケールにしてコントラストも調整して保存。ファイル形式はGIF、JPEG、TIFF、BMPに対応しているようだ。

「WhatTheFont」のページからファイルをアップロードする。

アップロードした文字がどのアルファベットか自動的に認識して表示してくれるので、間違っていれば直して「Search」ポタンを押す。

するとフォントを検索して似ているもののリストを並べてくれる。

このフォントの検索では22個の候補があがった。

ふたつほどそれらしいフォントがあった。

フォントのリストをクリックするとそのフォントのすべての字形が見られる。

その他の数字の字形も比べることによってリスト11番の「Column Swash-Book Italic 」らしいことが分かった。

ある程度の数の字形がそろっていれば、これは結構使えるのではないだろうか。

草々

前略、

この国では懐かしいものによく出会った。

まず日本の車をよく見かけた。ただの日本車なら世界中で見かけるのだが、ここでは 日本で走っていた中古車に出会えるのだ。なぜ日本で走っていたということが分かるかというと中古車の車体やリア・ウインドに日本語の社名や電話番号などが 「○○ふとん店」などと入ったまま走っているからである。中には車体のペイントだけではなく、フロントグラスに吸盤でつけた「交通安全/○○天満宮」など という神社のお守りをぶら下げたものや、バンパーに「Tokyo Disneyland」などのスティッカーが貼ったままになっているものもあって楽しい。

さらにそれらの中古車の真似をして車体にでたらめな日 本語風の字を書いている車まである。車体の隅に四角で囲んだ「自家用」などとなんとか読める字を真似をして書いてあるものもあった。日本語が車体に入って いるほうがかっこいいとか値打物とでも見なされているのだろうか。(参考:[ミャンマー]ミャンマーの日本車「勇者が古都にあいまみえる」 )

ペシャワルはアフガニスタンに近い町でこの時は合法的にはアフガンに入れなかったが、国境に近いハイバル峠まで行って向こうを眺めることはできた。ペシャワルからワゴン車で行く半日ツアーが出ているのでそれに乗った。

ま ずワゴン車は警察に寄ってその地域の入域許可を取り、ライフルを持った護衛役の警察官を一人同乗させる。ペシャワルとアフガニスタンの国境の間には部族地 域あって、パキスタンが独立した後も自治を勝ち取っており、この国の法律はその地域では効力がない(簡単にいうと危なくて手が出せない)。(外務省海外安全ホームページ)

部族地域のすぐ外側はアフガンから流れてくる様々な国の商品のマーケットになっており、ここでも懐かしい日本のものに出会えた。

そ こには最新の製品とはいえないものの秋葉原並みに日本製の電気製品が並んでおり、その他にも時計、カメラ、煙草、シャンプー、リンスなどの日用雑貨品、さ らには日本でも駄菓子屋でしか売ってないような安物のお菓子などが中国製品などに混ざってたくさん並んだディスカウントストアのようなところで売られてい た。

聞いたところによると、これらの商品はアフガン経由で入ってきているので関税は掛からず、関税の高いパキスタンの正規の輸入品より安いということらしい。

不 思議なのはそれらの日本製品の中に日本向けのものが多数あるということだ。いまや外国で日本製品が売られていてもなにも驚くことはないが、日本語の製品名 が印刷された段ボール箱に入った、日本語の説明書の付いた電気製品や、日本で使っていたそのままの日本製のシャンプーやリンス、雑貨品などがパキスタンの 店に普通に並んでいるのはかなりシュールで驚かされる。

シャンプーなどは「○○ストア ¥148」などと日本の小売店の名前が入った小さな値段の シールが付いたままのものまでがあるのだ。つまりはかつては日本の店頭に並んでいた商品ということらしいのだが、それがどういう流通経路をたどってアフガ ニスタンと部族地域経由でそこにたどりついたのか。こんなところにも複雑な利権構造があったりするのだろうか。謎は深まるばかりである。

ま たクエタの通りではしゃれた洋服の古着が安い値段で山のように売られていた。それらには子供服がやたら多く、ラベルをよく見ると欧米など世界各国からの舶 来製品であることが分かった。なぜこんなところに大量の外国製の古着があるのか。パキスタンの業者が欧米の古着屋から買いつけているとは考えられない。そ れらはあまりに大量の数でばらばらな国の製品であり、子供服が多すぎる。第一にここの人たちはほとんど西洋服などは着ないのである。

また漏れ聞い たところによると、それらの服はアフガンの難民のために送られてきた物資がどこかの段階で流れてきて、これらの一般の市場に出まわっているのではないかと いうことであった。欧米などからわざわざお金を掛けて送られてきたそれらの古着はクエタの地元の人々には全く人気がなく、時々外国人旅行者に買われて再び 欧米に戻ったりしている(かなりまわりくどいが役には立っている)。

ペシャワルの謎の商店街を過ぎ、ゲートをくぐって部族地域に一歩入れば、中にはライフルなどを肩にぶら下げた男たちがうろうろとしている。国の法律の通用しないこの中では銃器が製作され、普通に店で売られていて、所持にも特別の許可は必要ない。護衛が付くのはそのためだ。

国境の近くの丘の上まで行き、そこからそのふもとにある、そういわれなければ全く分からないアフガニスタンを眺めて帰った。

草々