前略、

イランからパキスタンへ。

ザヘダンからミニバスで約一時間半、国境の村であるミルジャワに着く。イランの出国審査はすぐに済み、そこの出入国管理事務所の建物を出て国境沿いに張り巡らされた金網に付いたゲートを通ってパキスタンに入った。

入国審査を受ける。特に問題はなし。税関は屋外で行われており、まわりには両替人たちがたむろしていた。

この国境を境にぼくがトルコとイランの国境で起こると思っていた変化が起こった。ザヘダンからすでに埃っぽくなってはいたが、そこまで来るとまわりは岩山と砂漠だけになり、厳しい太陽が照りつける不毛な土地に、バラックの家とごみが集まってできたタフタンという集落があり、そこはそれまで見たことのないほどの恐ろしい数の蠅が飛びまわる蠅の村だった。

村には台車を押したバナナ売りがいた。古くなって熟しきり真っ黒の小さなバナナをのせた粗末な台車を押している時、車輪が石に乗り掛かって大きく跳ねた。その途端、台車の上の空気が黒く濁った。もともと黒いバナナにはびっしりと蠅がたかっていてより黒くなっており、台車が跳ねた衝撃でそれにたかっていた何百匹、何千匹もの蠅が一斉にその上空を飛びかったのだ。

そこから一番近いパキスタンの町は740キロほど離れたクエタ(クエッタ)というところである。タフタンまでのミニバスで一緒だったアフガニスタン人はバスでクエタに行くといっていた。ぼくはそこからクエタへ週2本しかない列車で行くことに決めていたので、事前にその週2本が何曜日になるのかを調べるのに勢力を注いだ。

というのも、このルートのバスはかなり乗り心地の悪い乗り物として旅人の間に知られているからなのである。ただ単に乗り心地が悪いというぐらいならいいのだが、砂漠の中を走るそのバスはバス自体のぼろさと狭さ、激しい振動と砂埃、夏ならその酷暑が加味され「地獄のバス」と呼ばれているのだ。

東からやってくる旅人に取材を繰り返したところ、タフタン発の列車はこの時月曜と木曜の出発らしいことが分かった。月曜はイランのザヘダンから出ていて、木曜はタフタンから出発するとのこと(パキスタンからの鉄道はタフタンを通りザヘダンまで続いているが、そこが終点でイランの鉄道路線とは繋がっていない)。査証の滞在期限の関係でぼくは木曜日にザヘダンを出発していた。

タフタンに着いて、そのごみの村と蠅と陽炎の向こうに新設のプラットホームと建設中の駅舎(この村にはしばらく前まではプラットホームもなかった)が見えたが、列車はなかった。列車がこの日の出発でなければ、地獄のバスに乗るしかない。ごみの村にはもちろん宿泊施設はないし、あっても泊まりたくはない。

ホームの脇の駅舎替わりに使っている古い車両に行き、尋ねてみると出発は確かにこの日だという。列車はクエタから夕方に到着して、そのまましばらくの停車の後、折り返して出発するとのことだった。

とりあえずほっとしたが、この時はまだ昼過ぎだったので、夕方までそこの砂漠のごみと蠅の村で駅舎の影に座り込んで待つしかなかった。直射日光は厳しく10月末でもかなりの暑さだった。そこには日光を遮るものさえ少なく、真夏にはどんな炎熱地獄になるのか考えるだけで恐ろしい。

クエタからの列車は遅れて、やってきたのは陽の暮れる頃だった。

列車はしばらく停車した後、夜の7時頃に出発した。寝台車が付いているのだが、その切符は取れず、ぼくが入った2等車は、座席の背もたれからはクッションがはぎ取られ、木枠だけが残っているという、ぼろぼろの車両だった。

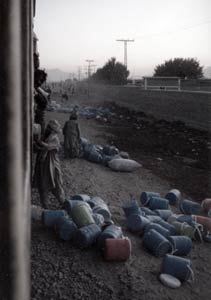

車両は前から後ろまで、国境を走る列車でよく見られる個人国境貿易商人たちと彼らの荷物でいっぱいだった。普通、彼らの持ち込む輸入品は衣料品などということが多いのだが、そこでのものは変わっていて一抱えもある大きな水などを入れるポリタンクをそれぞれのチームが数十個ずつ持ち込んでいて、列車中の隅から隅まで合計すると数百個は詰め込まれていただろう。

車両は前から後ろまで、国境を走る列車でよく見られる個人国境貿易商人たちと彼らの荷物でいっぱいだった。普通、彼らの持ち込む輸入品は衣料品などということが多いのだが、そこでのものは変わっていて一抱えもある大きな水などを入れるポリタンクをそれぞれのチームが数十個ずつ持ち込んでいて、列車中の隅から隅まで合計すると数百個は詰め込まれていただろう。

列車には食堂車があり食事ができ、ウェイターがぼくらのボロ車両にも注文を取りにきてくれた。カレー、カレーピラフ、カレーシチュー、チャパティ(パン)のセットが20ルピー(約72円)だった。ついにカレー文化圏に入った。久し振りのカレーの味はとてもおいしかった。

列車は砂漠の中を走るので、夜はかなり気温が下がり寝袋が必要だった。朝起きると、ぼくは砂の中に寝ていた。窓はもちろん閉めていたが、そこらじゅうにある隙間から風と共に砂ぼこりが入り、それが車内に降り積もり、鞄も寝袋もそこから出していた頭も砂だらけになっていた。

列車の車窓から見えるのは、一晩走った後も相変わらず砂漠だった。時々窓の外に例の地獄バスが砂埃を上げながら列車を追いぬいていくのが見えた。屋根の上には山盛りの荷物と人まで載せて走っていた。砂だらけになっても、スピードが遅くても、まだ列車のほうがましなのだろう。

列車は結局丸1日掛かってクエタに到着した。

夕暮れのクエタは霧が掛かったようなヴェールで覆われていて幻想的な風景だった。しかしそれは砂漠の砂埃とたくさんの車の出す排気ガスが盆地であるこの土地に澱んでできたもので、あっという間に喉が痛くなってしまった。

草々

前略、

イスファハンからさらに東へ進む。

イスファハンからさらに東へ進む。

イランでの移動は主にバスだった。イランには鉄道もあるが、駅がだいたい町のはずれにあるので不便なのだ。バスのもうひとつの利点は料金が異常に安いということである。

バンダレ・アンザリまでの9時間ほどの道のりが3000リアル余り(約200円)、テヘランからイスファハンの400キロ強(東京・岐阜間ぐらい)が2000リアル(約130円)だった。そしてこの時のイスファハンからザヘダンまでの1200キロ強(東京・佐賀間ぐらい)の長丁場の切符がたったの3500リアル(約230円)で、昔はもっと安かったというのである。同じイスファハンからザヘダンまでが飛行機でも5ドルほどだったと聞いた。

この異常な安さの秘密はやはりアラーの贈物、石油のお陰だろう。こっちの長距離バスの運転手は1時間ほどの食事休憩の間も誰もいないバスのエンジンを掛けっぱなしにしておくほどなのである。他には料金が政府の認可制になっていてインフレに付いていってないというのもあるらしい。

イスファハンを昼過ぎに出発した。バス・ターミナルを出た途端一度エンストしたので嫌な予感はしていた。その後もしばらく走っては止まってエンジンを調べるということを繰り返し、そのあげくになぜか途中でタイヤを交換した。

その後は眠っていたのでどうなっていたか知らないが、目覚めるとバスは止まっていて車内は空っぽだった。ひょっとしてもう着いたのかと思ったが、しばらくするとバスがゆっくりと音もなく動き出した。窓の外を見てみると客が後ろから押してバスを押しがけしていた。

しばらくすると運転手はついにエンジンを掛けるのをあきらめてしまい、乗客は道のりの半分ほど来たところで立往生してしまった。

しばらくみなで途方に暮れていると偶然他社のバスが、それも空車のバスが運よく通りかかり、そのバスの運転手に頼んで乗せてもらえることになった。そのバスに乗り走っていると料金を請求にきた。さっぱり状況は分からないのだが、乗せてもらっている運転手が請求しているらしく、後で返すといっているようなのでとりあえず出した。

バスは目的地のザヘダンまでではなく、最寄りのケルマンのバス・ターミナルまでしか行かず、そこでみんな降ろされてしまった。一緒に乗っていた客はバス会社の説明を聞いていたようだが、ぼくにはさっぱり分からない。例によって英語を話せるものは全くいない。一部のお客はどこかで出したお金を返してもらったようだし、いつの間にか代りのバスに乗っていった者もいるようだ。呼び出しを受けてもペルシャ語ではこっちには何も分からない。

同じバスに乗ってきた人を探そうと思ったのだが、イラン人は女性はみなチャドルを被り、男性は全員が口髭を生やした眉毛の濃い同じような暑苦しい顔をしているので、すぐに誰が誰だか分からなくなってしまった。

通じない言葉でなんとかそこまで乗ってきたバスに払ったお金は返してもらったが、そこからザヘダンまではどうすればいいのかはいくら話しても何も分からず(分かってもらっているかも分からず)、そのうちスタッフが入れ替わってしまうと自分がどうしてそのバス・ターミナルにいるのかということ自体が分かってもらえなくなり、結局朝方にはどうしようもなくなって、もう一度そこからザヘダンまでの切符を買ってバスに乗るしかなくなってしまった。

バス代が安くてほんとうに助かった。高かったらアラーに向けて呪詛の言葉をはいて大あばれするところだった。

ザヘダンはアフガニスタンとパキスタンの国境に近い町でかなり埃っぽくなってきた。いよいよこの横断ルート最大の難所が目の前だ。

草々

前略、

「今日は蒸し暑いね」とキミがいったから、6月24日は「エアコン記念日」。

でもその前に「UFO記念日」と「タイ革命記念日」だそうです。

写真はおもちゃデジカメmaxellのWS30 slimで撮りました。

画質はよくないですが、スナップを撮るのにはちょうどいいです。問題はウィンドウズにしか対応していないことで、買う前から分かっていたのですが、Virtual PCがあったので大丈夫だろうと思って買ったのです。結果はちゃんと使えたのですが、それはOS 9の時のこと、OS X版のVirtual PC 6ではこのカメラを認識しなくなってしまいました。もちろんカメラの動作環境にVirtual PCは入っていないので文句はいえません。なにかいい方法ありませんかね。

草々

追伸、写真の「ヤング理髪店」のお客はやはり山形出身のヤングなのだろうか。

前略、

テヘランに数泊した後、イスファハンへ。

イスファハンはこぎれいな町で見所も多い。

これまではアジアといえどもイスラムの影響が大きくて日本と共通するアジアの文化を感じることは少なかったが、中東とインド亜大陸の間のこのあたりではイスラムやヒンドゥのド派手な趣味はなりをひそめ、博物館や骨董品屋で見る絵画や壁画に日本ともつながりの深かった飛鳥文化などに通じる落ち着いたアジアがやっと垣間見られてなんだかほっとする。

食事にも少しだけ我々なじみのアジアが顔を出す。

イランの名物料理はチェロケバブというもので、チェロとはごはんのこと、ケバブはアラブのものと同じで羊の串焼き肉。その名の通りごはんとケバブがセットになった料理である。ごはんはぱらぱらのインディカ米(タイ米が多いらしい)だが、アラブの飯のように味付きのピラフ風ではなく、普通に炊いた山盛りの銀シャリにバターがひとかけのって出てくる。これに普通、ヨーグルトとイラン・パン、生のタマネギ、コーラが付いてくる。

イラン・パンは、基本はアラブのパンと同じだが、機械で薄く固く大きく延ばしていて、新聞のように折り畳んで出てくる。ぼくにはあまりおいしくなかった。

食事にそれも米のごはんにコーラが付いてくるというアメリカン(!)な感覚にぼくはついていけないのだが、勝手に付いてくるので仕方がない。革命前についてしまった「悪癖」というやつなのだろうか。

ちなみにイランはティー・ドリンキング・カントリーでコーヒーより紅茶をよく飲む。ミルクは入らずストレート・ティーが氷砂糖のような硬い砂糖のかけらといっしょに出てくる。ぼくはその砂糖のかけらをなんの疑いもなく紅茶の中に入れてからスプーンがないことに気がついた。他のイラン人の飲んでいるのを見てみると砂糖は紅茶の中に入れるのではないというのが分かった。彼らは紅茶を飲む前にその砂糖のかけらを口の中に入れてしまい、それから紅茶を口に含んで口の中で砂糖を溶かしながら飲んでいるのだった。だからスプーンは必要ないのである。

チェロケバブに付いてくるコーラはコカ・コーラの瓶に入ってくる。

イランに来ると大悪魔アメリカの製品は全くないのかと思いきや、売店には缶入りのペプシ・コーラが並んでいたり、アメリカの音楽(インストゥルメンタルだったが)が聞こえてくることもあった。ペプシはドイツなどヨーロッパで生産したものを輸入しているようだった。

コカ・コーラは革命前は現地生産していたが、その後は撤退したと聞いていたので、チェロ・ケバブについてくるコーラは、値段も250リアル(約16円)と安いので、瓶だけ勝手に使った現地コーラだと思っていたのだが、1992年の終りからライセンス生産を再開していたらしい。ぼくはそのコーラを飲みながら現地コーラの割にはいい味出してるじゃないかととぼけたことを考えていた。

草々

前略、

エジプトでは体中をすっぽり覆い隠してしまって顔も見えない人たちがいた(目のところにだけ網目になっている)が、イランでは顔だけはみんな出している。ペルシャ女性には美しい顔立ちの人が多かった。彼女たちはあまり化粧をしておらず(厚化粧は禁止だそうだ)、顔以外の部分はすべて隠されているので逆に地の美しさを引き立たせていた。

その他にもイランではいろいろと禁止されること(ハラーム)が多い。

そこでは飲酒することはハラームである。国内で酒類は一切売られていないし、持ち込むことも禁止されている。

もちろん不純異性交遊はハラームである。せっかく美しい女性がたくさんいるというのに気軽に話したりはできない。バスに乗ったときも前と後ろで男女が分かれて乗っていた。ぼくがイラン滞在中に話をした女性は銀行の窓口の女性と家のドアの鍵が錆付いてまわらないと助けを求めてきたおばあちゃんだけだった。

外国の退廃的なビデオはハラーム(アメリカのビデオなど大ハラーム、ポルノなどは大大ハラーム)。その他、有名な食べ物についての数々のハラームなど。

やはりというか、これらのハラームに対する裏の世界があるそうだ。

まず、禁酒政策は革命前を知るものにとって最も苦しいものの一つで、裏の世界ではやはり流通があり、個人のうちで隠れて酒を醸造したり、ロシアなどからウオッカを密輸入したりしているそうだ。闇の店から買って帰る時は瓶だと目立つし、ばれやすいのでビニール袋に入れて持って帰るらしい。

その他にも、大きな町に行けば娼婦もいるそうだし、ポルノや不純異性交友なども推して知るべしということらしい。

アリは37歳、離婚経験者である。イスラムの世界では結婚に際してかなり多額のを男が納めなくてはならないので結婚するのは大変だそうだ。彼は再婚したくてもお金がないからできないと嘆いていた。

また国力がすっかり弱くなり、規制ばかり増えてしまって、また外国に出たいと思ってるのにできないといって、アリは阿片の丸薬を飲み干すのだった。革命前を知っていて、しかもヨーロッパで学んだこともあり、世が世ならエリートかもしれない彼なのに田舎の小さな宿で働くしかない今の生活は欲求不満になることばかりだろう。麻薬だってもちろんハラームなのだが。

彼もぼくに神を信じるかと尋ねてきた。

アリは一応イスラム教徒だが、ヨーロッパで暮らした経験のある人らしく神は信じるが、イスラム教の神様(アラー)は信じていないといった。

ぼくは正直に「ノ」と答えた。

「じゃあ、我々人間はどこからきたと思う」

彼はそう続けた。

本当は「ケミカル・リアクション」という答えがすぐに頭に浮かんだのだが、彼には「分からない」と答えた。アリがリベラルな人だというのは分かっていたが、神様が人を作ったというのと化学反応とではあまりにかけ離れていて身も蓋も夢もないと感じたので、言葉を濁してしまったのだ。

でも宗教と化学反応は水と油かもしれないが、神様と化学反応というのはひょっとしたら限りなく近いものなのかもしれない。

草々

前略、

イランのイスラム革命の後もアメリカの誤算は続いた。

革命の年、ホメイニ師の革命評議会に支援されたとされるイラン人学生により、テヘランのアメリカ大使館がイラン政府の転覆を狙うCIAのスパイの巣窟であるとして、襲撃・占拠されるという事件が起こった。52人の大使館員などを人質にしたこの占拠は444日間も続いた。

次第にホメイニ師を頂点とする国家体制は固まりだし、革命を境にしてイランとアメリカの関係は180度変わり、お互いを「帝国主義の大悪魔」「テロ支援国家」と呼びあうラブリーな仲になる。そして、この時以来「大悪魔」であるアメリカ国籍を持つ者はイランに入国することができなくなった。

旅人の立場からいえば、アメリカ人旅行者はユーラシア大陸を陸路横断するときに最もポピュラーであるパキスタン〜イラン〜トルコというルートが通れないので、ロシアか中央アジアを通るしかなくなった。

タブリズに滞在した後、ぼくはせっかくイランまで来たのだからと、世界一大きな湖であるカスピ海を一目見ようと、バンダレ・アンザリ行きのバスに乗った。

バンダレ・アンザリでバスを降りたのはぼく一人だった。他の乗客はもう少し行ったラシュトという町まで行くらしい。まだ夜明け前の4時だった。

すぐ近くにあった宿はベルを鳴らしても反応はなく、歩道で鞄の上に座って夜明けを待っていた。パトカーの警察官に不審尋問などを受けたりしながら、秋の夜長をやり過ごしていた。

車が時々通るのだが、そのうちの一台から軍服を来た若い男が降りてきた。男はぼくに気が付くと近づいてきて話しかけてきた。タブリズでのこと以来、イラン人の若い男と話すのは気が重かったのだが、彼はイラン人には珍しく滑らかでなかなかうまい英語で話しかけてきた。この国では学校で英語を教えていないらしく、英語の普及率はこれまで訪ねた国の中で最も低かった。一般の市民に英語は全く通じないといっていい(そのかわりとても流暢な日本語を話すイラン人がけっこういる。日本にいたことのある人たちである)。

彼は前のような失礼な奴ではなく、宗教の話もしてこなかった。そしてアメリカの悪口をいうこともなかった。それもそのはずでしばらく話していると、彼は問わず語りにびっくりするような話を始めた。

彼は以前アメリカに住んでいたというのだった。

彼と彼の家族はアメリカのフロリダ、その前はワシントンに住んでいたというから、テニス・プレイヤーのアンドレ・アガシのような革命以前に移民をしたイラン系アメリカ人だったのだ。

彼らはアメリカからイランの親戚を訪ねるという名目で革命後のイランの入国を許されたらしい。無事イランに入国して親戚に再会した後、アメリカに帰ろうとすると当局は空港で彼らの出発を許さず、全員にイランからの出国を禁じてアメリカの旅券を取り上げてしまったのだそうだ。

アメリカに彼の父親の仕事も彼らの家も財産も友人もすべて残したまま、彼らは遥か遠くのイランという国の中に軟禁され自分たちの国に帰ることができなくなってしまったのだった。

彼の父はこの時には、アラブ首長国連邦のドバイで働いているということだが、彼自身は徴兵を受けていて、これから軍に戻らなくてはならないということだった。家族のうちの誰かは人質としてイランにいなければならないということなのだろうか。

彼はぼくがそこにしばらくいられるのなら、休みの時に遊べるのにといった。残念ながら滞在期間が2週間しかないのでそれはできそうになかった。

彼は英語を話したのも久し振りだといった。ぼくは彼にこの国に来たのはいつなのか尋ねた。それは10年前、彼が10歳の時だったそうだ。

彼の英語を聞いた時、比較的滑らかな英語だとは感じたが、母国語だとは思わなかった。英語を話す人の極端に少ないこの国では英語が多少危うくなるのも仕方がないだろう。

彼はまたこの国に来る予定はあるかと尋ね、ぼくが分からないというと連絡先を書いてくれた。彼はぼくと話せて楽しかったというと、来た時と同じように車をヒッチハイクして出発してしまった。

彼と実際に話していたのはほんの30分ぐらいだっただろうか。

ただ、親戚に会うためだけに両親に付いてちょっとした旅行気分で来た、宗教も文化も文字も言葉も全く違う、しかも自分の生まれた国を最大の敵としている異国に突然閉じ込められ、故国に戻れなくなった10歳の少年はそれをどう理解したのだろう。

それからの10年はどんなものだったのだろう。

国と国との仲違いに巻き込まれてしまった彼ら家族はこれからどうなるのか。

彼と彼の家族が「祖国」に戻れる日ができるだけ早く来るように願っている。

草々

前略、

イラン入国。イラン西部の最初の大きな町であるタブリズに着いた。

タブリズはきれいな町だった。

ぼくはイランのことをこれまでの中東のアラブ諸国と同じくらいか、それよりおくれた途上国と勝手に思い込んでいて、トルコを出たら辛い旅になるのではないかと覚悟していたので、タブリズのきれいな町並みを見て驚いた。パリのように掃除夫が道路の脇の溝に水を勢いよく流しごみを掃除しているのをよく目にした。

1925年、混乱のイランを支配した軍人レザ・ミルザは、パフレビー朝を興して国王に収まり、レザ・シャーを名乗ってトルコをモデルにした近代化政策を取るようになった。

第二次大戦中ドイツを支援していたシャーはイギリス軍とソ連軍に攻め込まれ、王を退位させられ息子のモハメッドに王位を譲り、南アフリカに亡命した。

1953年、民族運動、反国王運動などが起こり、息子の二代目国王のレザ・シャーは国王は議会の全権を掌握した首相モサデクとの権力闘争にも破れ、イタリアに脱出せざるを得ない状態にまでなった。しかしイランの巨大な石油利権を手放したくないアメリカとCIAの支援による軍部の逆クーデタ(カウンタークー)が成功してシャーは国王に復帰する。

1962年、アメリカと強い繋がりを持ったシャーは父がやった政策をさらに押し進め「白色革命」という土地改革や婦人参政権などを含む近代化政策を開始した。国王の封建政治と民族運動の弾圧などにもかかわらず、アメリカなどの援助と豊富な石油収入でイランの経済は急成長した。イランはその頃、トルコに次ぎ近代化を押し進めていた国だったのだ。

タブリズの町をまわった後、公園でベンチに座って休んでいたら、若いイラン人が近づいてきて隣に座って話しかけてきた。彼は学生で数学を勉強してるという。彼はぼくに数学が得意かと尋ねてきて、ぼくがまあまあだと答えると、持っていたノートの連立方程式を示して解けといい出した。

ぼくが断ると、この失礼な男は今度は聞いてもいないのに自分の意見を話しだし、素晴らしい予言を高らかに披露してくれた。

「21世紀にはアメリカは滅び、イスラム世界が笑う時が来るだろう…」

彼は絶対の自信を持ってそういいきった。

彼の予言の前半部分にはなかなかするどいものがあるように思えるが、後半部分については希望的観測に過ぎるのではないかと思う。

勝手にどんどん続く話を聞いていると、アメリカが滅びるのはきりぎりすのように自滅するというのではなく、イランとアメリカが戦争をして彼らがアメリカを滅ぼすということらしい。彼は近い将来、自分がアメリカと戦うことになるだろうということに確信を持っていた(当時のぼくはそんなことはあり得ないと思っていた。イランは戦争を仕掛けるほどバカではないと。しかし最近の情勢を見ていて戦争を仕掛ける可能性があるのはイランの方ではないのだと分かった)。

彼はさらにぼくに神を信じるかと尋ねてきた。

まともに話をする気がすっかりなくなってしまったぼくが投げやりに、しかし正直に「Not at all(少しも)」と答えると、やがて彼はどこかに行ってしまった。

イスラムを賛美して、アメリカをこき下ろすスローガンはこの国ではあらゆるところで目にした。この学生の言葉を聞いたらホメイニ師も来世でさぞお喜びであろう。

白色革命の頃、宗教をないがしろにする国王の近代化政策に反対するホメイニ師は宗教指導者として頭角を現わしていた。彼はシャーとイランを乗っ取ろうとする帝国主義者の国であるアメリカを批判し、民衆を煽動した。

いきすぎた煽動がたたって、1963年に彼は当局に逮捕されトルコへ国外追放になりそこからイラクに亡命したが、彼はそこからも様々なメッセージを信奉者を通じてイランに送り続けていた。

1977年、イラクにいるホメイニ師からイランへの内政干渉が両国の協定に違反しているとして、イラクからも追放された彼はフランスへ移動した。

その頃イランの比較的順調だった経済政策は破綻し、過剰な治安体制、王家の国有財産の浪費、宗教の抑圧、社会経済の混乱などにシャーへの不満は爆発して、ストライキやデモが増え、ホメイニ師はフランスからも彼らを煽動し、やがて王制への反対運動は最高潮に達した。

シャーは政治の民主化を約束し実際に試みたりしたが、国民はすでに王の追放以外では収まらなくなっており、万策尽きたシャーはついに1979年エジプトに亡命する。

イランの利権を手放したくないアメリカはシャー抜きでも親米の新政権の樹立を目指し、再びCIAなどを通じてあらゆる工作を続けたが、宗教的に大きな力を持ちすでに神格化されていたホメイニ師が危険を冒してイランに帰ってきた段階から、アメリカの挽回のチャンスは小さくなっていった。

草々

前略、

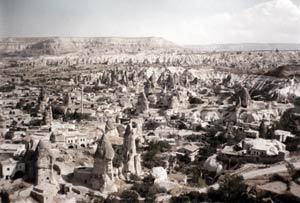

ギョレメは奇岩が集まったカッパドキアと呼ばれる地域にある小さな村である。この地域全体の地盤が風化や浸蝕を受けやすい岩でできているのできのこか、ロケット、またはムーミンの家にも似た細長い塔のような大小の岩が数え切れないほど立ち並び、さらに昔からそこの住民がこの柔らかい岩を削り、中をくりぬき住居や寺院、礼拝堂を作り、それらは巨大な蟻塚のようにも見える。今でも岩の住居を宿にしているところもある。

ドゥバヤズットはトルコの東端の街で、外を見ると山頂に雪を被った大きな山が見える。ノアの箱舟が漂着したといわれているアララト山である。富士山を遥かに越える5000メートル級の山だが、町自体が高地にあるためかあまり高くは感じない。

イシャク・パシャ・サライ

草々

前略、

シリアからトルコへ。

イスタンブールには前回の旅で来ていたこともあってのんびりと過ごした。

だが、その頃そこで滞在するにはちょっと注意が必要だった。観光客を狙ったある犯罪が増えていたのだ。

ルーマニアの友人はトルコに行くと催涙スプレーを吹き掛けてくるような強盗がいるから絶対行くなと忠告してくれた(トルコは近隣国の人たちにたいがい評判が悪い)が、イスタンブールにはそれに近い睡眠薬強盗というものがはやっていた。

旅行者のカモに同じ旅行者などを装った犯人が近づいて話しかけ、しばらく一緒に観光などをして親しくなり安心させたところで、犯人はカモに紅茶などを勧めてくる。それにはたっぷりの睡眠薬が入っていてカモは眠り込んでしまい、その間に犯人は貴重品をゆっくりと盗むというものである。

中には親しくなるまで丸1日以上一緒に行動して安心させる者や、喫茶店で出された紅茶なので大丈夫かと思ったらそれに薬が入っていたり、固形物なら大丈夫かと思ったらクッキーなどに塗り込んであったりと手が込んでいるらしい。

しかもその睡眠薬の量がかなりのものらしく、一口飲んだり食べたりしただけで、すぐに効いてきて、おかしいと思ったときにはもう立ち上がることもできずに昏倒してしまうというほどのものらしく、その後気付いた時には貴重品を盗まれて真夜中の広場で独りぼっちということになるらしい。

イスタンブールに来るまでは噂が大きくなってるだけで、大したことはないのだろうと思っていた。日本人のたまる安宿には日本の大使館からのその犯罪に関する御触書きまであったが、それでも事なかれ主義の外務省はいつもおおげさに書くからと思っていた。

でも泊まっていた宿で実際に被害者の一人に会ったり、冬に被害にあって眠り込んでしまって凍死してしまった人がいるなどという話を聞くとさすがに気をつけなければという気になった。

聞いた話の中からひとつ変わったものを紹介する。

ある二人組の旅行者がこの犯罪に遭い、そろって睡眠薬で眠らされてしまった。気付いたら一人からは貴重品が根こそぎ盗まれていたのに、もう一人のほうからは何も盗まれていなかったという。盗まれなかったほうが持っていたバッグの中にはお土産に買っておいたコーランが一冊入っていたらしい。犯人が大変「敬虔な」イスラム教徒だったために助かったというはなし。

もともとイスタンブールは観光客の非常に多い街なので、怪しげな客引きや物売りなども昔から多いところだった。

どんどん増えている最大の「お客さん」である旅行者の国の言葉を覚えて、「コンニチワ」「スイマセン」「日本人デスカ」「トテモ安イヨ」「見ルダケ、タダ」などの商売用語を駆使する連中がとても多く、それらの言葉で話しかけても知らん振りを決め込む東洋人には、後ろから「落チテマスヨ」と、声を掛ける。日本人なら思わず振り向いて下を見るので、最大のお客を見逃すことはない。それでも相手にされなければ、「馬鹿ヤロ〜!」と、捨て台詞を浴びせ掛けるというなかなか楽しい町なのである。

イスタンブールの観光地で日本語で話しかけてくるトルコ人はほとんどが商売人で、しかも怪しげな片言の日本語を駆使するだけなので「日本語を話すトルコ人=いんちき商売人」という図式ができあがっていてほとんど逆効果なのだが、彼らはまだあまりそのことに気付いてないようである。

ある絨毯屋のオヤジは日本にいたこともあり、日本語を完璧に話すのだが、外で使うと詐欺師だと思われるだけなので使わないといっていた。彼は日本人にお茶を出すとき「砂糖と睡眠薬はどれくらい入れましょうか」と、イスタンブール・ギャグを飛ばしていた。

このころちょうど2000年のオリンピックの開催地が決まった。イスタンブールも立候補していたのだが、見事に落ちてシドニーに決まった。イスタンブールの市民には悪いが、当然の結果といえるだろう。

イスタンブールはその後もしつこく立候補をつづけていたらしい。2012年のオリンピックにも立候補していたそうだが、あっさり一次選考で落選した。天敵ギリシャのアテネに先を越され、まさかの中国北京にも負けて、ショックは隠せないだろうが、とりあえず治安をよくしてから出直してきてほしい。

草々

前略、

「世界の文字 その1」では地中海の東、フェニキアで使われていたフェニキア文字が、ヨーロッパのラテン文字とキリル文字、中東のアラビア文字とヘブライ文字の母体になったということを書きました。

しかしフェニキア文字はこれら西方の文字の母体になっただけではありませんでした。

ダリウス一世率いるペルシャ軍がインドを征服したのち、紀元前3世紀になってインドにブラーフミ文字が現れました。当時ペルシャとギリシアではフェニキア文字の系列であるアラム文字が使われており、ブラーフミ文字はこのアラム文字から変化したものと考えられています(書く方向はブラーフミ文字で左から右への横書きに変化しました)。

そしてこのブラーフミ文字はヒンディー語を書き表すのに使うデーヴァナーガリ文字のほか、ほぼすべてのインドの文字の母体となったほか、周辺のベンガル文字(バングラデシュ)、ネパール文字、チベット文字にもなりました。

ブラーフミ文字はさらに東に伝わり、東南アジアのビルマ文字、タイ文字、ラオス文字、クメール文字(カンボジア)へと変化しました。

またアラム文字からソグド文字、ウイグル文字を経て縦書きになったモンゴル文字は、ソ連の影響下で一時キリル文字表記になっていましたが、現在は復活しています(中国の内蒙古自治区でも使われている)。

こうしてみると世界で使われている文字のなかで中国とその漢字文化圏である日本以外はほとんどがフェニキア文字を母体とするアルファベットを使っているということになります(ある程度の数の使用者がいる例外は朝鮮半島で15世紀につくられた文字であるハングルぐらいでしょう)。

草々

前略、

ビリニュスから日帰りでカウナスに行った時にソ連製のカメラを買った。

ラス・ヴェガスの盗難事件で日本から持っていっていたカメラはなくなってしまい、その後ドイツで日本製のコンパクト・カメラを買うまでのあいだはQuickSnap(写ルンです)を使っていた。

カウナスにあったカメラ屋さんをのぞくととても安かったのでもう1台ほしくなった。ロシア製の有名なゼニットの金属ボディの重い一眼レフカメラでも2500タローナス(600円ちょっと)ぐらいからあり、コンパクト・カメラならもっと安かった。白黒フィルムなどは10円もしない。

重い一眼レフは長旅の邪魔なので、プラスチックのボディでハーフ・フレイムのピントも絞りもマニュアルの物を買った。安くてもちゃんと写り、この後の旅の間ずっと愛用した。このウェブログにアップしている写真のなかにもこのカメラで撮ったものがたくさんある。

この「АГАТ(アガット)18K」というカメラ、帰国してからはほったらかしだったのだが、ネットで調べてみると意外とたくさんのサイトがあっていろいろと情報が分かった。

このカメラはBelOMOというロシアではなくベラルーシ(リトアニアの隣国)の会社の製品で、安い割にはなかなかいいレンズをつけているそうだ。

日本でもネットなどを通じて5000円ほどで買うことができるようだ。ぼくがカウナスで買った値段は900タローナス(約200円)だったけど。

草々