前略、

最近できたGoogle Videoをのぞいていたら、びっくりするものがあった。

ゲーム機ニンテンドー64のスーパーマリオ64を16分でクリアするというビデオだ。裏技、神業、ショートカット、超絶技巧を駆使してスターを16個取っただけで最後まで行ってしまう。

スーパーマリオ64を最後までやったことのある人はかなりびっくりするはず。

草々

前略、

日本のオーソドックスな形の爪切りで気に入ったのは、日本橋木屋の黒い爪切り(オフィシャル・ウェブ・ショップ)。

オーソドックスなものが使い慣れていて結局は使いやすいのだが、普通のものはあきちゃったので他にもいろいろさがしてみた。

つづく

前略、

年末に爪切りがこわれた。

ハサミ型のものを使っていたのだが、ハサミを開いた状態にしておくバネの針金が折れてしまった。

深爪を維持しておくタイプなので、ちょっといいものをと思って買ったのだが、これはあまりよくなかった。こわれてしまう前から支点部分の留めが甘くなり刃がうまく合わなくなって切りにくくなっていた。

ちょっといいものといっても、比較対象は100円ショップのものよりという程度で、しかも近所の店にあるもののなかで選んだので、1000円ほどのものだった。

今度はもっといいものをと思ってネットで物色を始めた。

爪切りごときでもけっこう値段も形もいろいろなものがあるのだった。

つづく

前略、

焚き火野宿大会が近づき、選択を迫られた。

一次会の焚き火焼き芋大会のみ出席して、野宿大会をパスするか、はたまた野宿もするか。

野宿するには持っている装備が貧弱すぎた。夏用の羽毛寝袋があるだけだった。マットを買えば済むような問題とも思えなかった(リッジレストを買う前の話)。なにせ夏用の寝袋なのだ。野宿初心者のぼくにはテントくらいないと到底耐えられそうになかった。

なにか安いのでいいから買おうと、最初の選択肢に浮かんできたのが、ロゴスという会社の「TDラピーダ」というテント。この製品の最大の売りは設営が簡単なこと。本体とポールが一体化していて、折り畳まれたポールも簡単に一本になるので、折畳み傘を開くようにテントが立つらしい。ナチュラムのサイトでは半額以下の7000円弱と安いし、これしかないと思ったのだが、いや待て、3.4キロは重いぞ、耐水圧も低いぞと気付いてしまった。

同じメーカーの「クイックツーリングドーム200」なら、値段もほとんど同じで3キロと軽い。でも耐水圧はやっぱり低い(耐水圧が低いと長雨だと水がしみてくるそうだ)。

さらに同じところの「ツーリングドームDX」だと、耐水圧は1500ミリだし、重さも2.5キロではないか。ちょっと高いが、もうこれだと思った。10000円弱の結構安いサイトも見つけた。が、デザインがダサいんじゃないかという印象がぬぐえなかった。

その時、コールマンの「コンパクトツーリングテントST」を見た。おお、結構かっこいいじゃないか。前室(テントの入口を出たところのタープが地面の上に張りだした部分のこと)も広そうだし。耐水圧も変わらない。あ、でも13000円弱で3.5キロもあるな。

コンパクトツーリングテントSTの「ST」とはスタンダードのことだった。ではいいのもあるということだ。そのいいやつ、「コンパクトツーリングテントDX」は何が違うのか。ポールが違うのだった。今までのものは全部ポールがグラスファイバーだったのだが、こいつのポールはアルミ合金(ジュラルミン)で軽くて、強いということだ。それで重さが2.9キロに減量している。いいテントは決まってポールがアルミ合金なのだ。安物はグラスファイバー。いいのがいいに決まってるじゃないか。でも、どこを見てもだいたい20000円前後はしていた。うーん、そこまでは出せないな。アウトドア人じゃないし、旅人だけど、旅に3キロもあるテントなんか持っていかないし。

やっぱり、ロゴスのツーリングドームDXにするかなと思ってたら、コンパクトツーリングテントDXの安いサイトが見つかった。15000円は安いぞ(ずっとあるかどうかは知りませんが)。

って訳で結局これを買いました。コールマンはロゴをみても分かる通り、もともとランプのメーカーらしく、テントは筋金入りのアウトドア人にはそんなに評判がいいわけでもないし、アメリカのコールマンのサイトにはこのテントは載っていないから、日本のコールマンの企画商品かもしれないけど(ガイジンさん向けのテントは多分ばかでかいのでしょう)、まあとりあえず判断は使ってからしてみます。

草々

前略、

来年早々に行う予定の焚き火焼き芋野宿新年会にむけて、たらたら準備中だ。焚き火コンロやバーベキューグリルを手作りしたりしている(野宿野郎ウェブログ参照)。

そろそろ自分用のマットでも買おうかと思った。マットというのは、テントや地面の上で防寒用に寝袋の下に敷くマットのことである。

いままでの野宿大会では友人のマットを借りていた。いつも借りっ放しでは悪いのでいろいろとネットなどで物色していたのだが、ただのマットでもいろいろな種類があることが分かった。旅はそこそこしているが、アウトドアのことは何も知らないぼくには驚きだった。

一番シンプルでポピュラーで安いのが、アウトドア界では「銀マット」と呼ばれている1センチくらいの厚さで片面に薄いアルミがくっついている青いポリエチレンのマット。これはさすがにぼくも知っていた。海外旅行しているときにガイジンさんがバックパックにまるめてくっつけていたのをよく見ていたからだ。1000円もしないのでアウトドア界のデファクトスタンダードとして君臨している。

一方、高級マットとして名を馳せているのが、セルフインフレータブル・マットと呼ばれている空気の入るポリウレタンフォーム製のマットで、栓を抜いて圧縮すれば空気が抜けウレタン自体も小さくなるのでコンパクトに収納でき、使用するときも栓を取ればウレタンの復元力である程度自分で膨らむ(セルフインフレート)というもの。こちらは4000円くらいからあり、高いものは15000円以上するものもある。枕で有名なテンピュールも素材は同じポリウレタンだ。

いろいろ調べてみると、セルフインフレータブル・マットは小さく収納できるのが最大のセールス・ポイントなので、地面に敷いて寝たときの暖かさはそれほどではないという意見が多かった。さらに空気式のマットなので穴が開くと当然空気がもれる。自分で膨らむのだが、膨らませた状態で栓をして使用するものなので、穴が開いて人が載るとしぼんでしまう。

あまり取り扱いに気を使う製品を高い金を出して買うのはいやなので、この手の製品はやめることにした。

結局買ったのは、この中間の価格の製品で「リッジレスト」という商品。

製品の性格は銀マットに近い。素材も同じポリエチレンだが、素材に空気がたくさん含まれているので断熱性があり暖かく柔らかい、かさの割に非常に軽い。値段は3000円ちょっとからある。

使用者の意見によると銀マットよりはもちろん、セルフインフレータブル・マットよりも暖かいというから、いいことずくめのようだが、もちろん欠点はある。大きなものがある。大きなものなのだ。

非常に軽いが、かさがばかに高い。銀マットと同じように巻いて収納するのだが、銀マットより厚いので収納サイズはより大きい。ぼくが買ったのは120センチのショートサイズだが、それでも結構な大きさだ。店に180センチのレギュラーもあったのだが、これはとても持ち歩ける代物ではないと思った。レギュラーもショートも値段はたいして違わないので、とりあえずレギュラーを買って、でかすぎれば切ればいいという意見に納得する部分もあったのだが、結局ショートにした。

さっそく家で敷き毛布とシーツの下に引いて使っている。

草々

前略、

アウトドアの文章を書いていて、「竹炭をいこらせてみる」と打ち込んだたら「いこらせる」が漢字変換できなかった。なんでと思って、辞書を調べてみたら「いこる」「いこす」なんで言葉はなかった。「熾(おこ)る」「熾す」なら載っていた。「熾る」でも意味は分かるが、ぼくにとっては、炭は「熾す」ものというより、やはり「いこす(いこらせる)」ものだ。

ウェブサイトでの使用状況を調べてみると、炭を「熾す」と「おこす」の主流派がやはり最も多いが、「いこす」派も相当数いることが分かった。異端である「起こす」派は「いこす」派を凌駕するほどだが、さらに道をはずれた「興す」派はさすがに少数だった。

少なくともそれなりに使われていて、自分だけの思い込みからきた言葉ではないことは分かった。ということは、これは「熾す」がなまったもので、ぼくの出身である関西方面の方言ということだろうか。

いまだに自分では普通に使っている言葉が標準的な日本語ではないことが分かってびっくりすることがたまにある。ま、それはそれで楽しい瞬間だ。

草々

前略、

多摩川焚き火大会の場所探しのため、自転車でうろうろしていたらいくつかの発見があった。まず普段はあまり走らない右岸でこんなもの。

稲城市が屋外スポーツ施設を作っていた。この手のスケイト(インラインスケイト・スケイトボード)の専用の場所は東京でもそんなにたくさんはない。広くはないが、バンクやちょっと半端なハーフパイプもあって、しかも自由に使えるようだ。(訂正します登録制だそうです。市役所・緑と建設課緑と水の係へ)

バンクを試すほどの上級者じゃない場合は、土手沿いの舗装道路が車両通行禁止になっているので練習できる。

その他、グラウンドや屋外プールがあった。素晴らしい。どこかから予算を引っ張りだしてきたのだろう。場所はこの辺だったと思う。

さらに上流に進んで、バードウォッチャーには有名な大栗川との合流点あたりでこんなもの。

バードウォッチャー・ウォッチングもばかばかしくてなかなか楽しい。下の木は自然にできたようなのだが、どういうふうにこうなるのかはさっぱり分からない。ひょっとしたら増水したときにひっかかっただけかな。なかなか芸術的だ。そして…、

多摩川に鷹匠ですよ。近くの人にはおなじみなのかもしれないが、ぼくはびっくりしました。ただ、鷹匠か鷹、またはその両方がまだ修業中なのか、鷹匠が自分のところに飛んでこいと声をかけているのに、鷹は知らぬ顔をしていました。

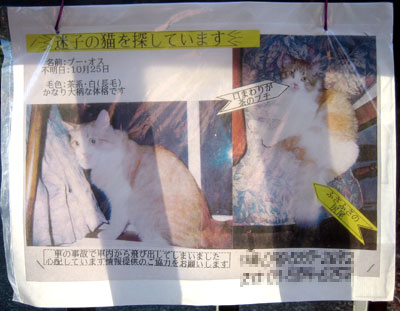

最後にロストペットチラシと見守る野良猫でした。

草々

前略、

よそのウェブログでアウトドア用品のウッドバーニング・クックストーヴの記事を書こうと思って考えていたところ、そこのウェブログでは、その前にもセルフインフレータブル・マットなどとカタカナをずらずら並べていたので、なんとかならんかと日本語訳を考えてみた。

で、結果、「たき火コンロ」でいいんじゃないかと納得していたとき、ふと思った。

「コンロって何語?」

辞書で調べてみたら、なんのことはない紛うことなき日本語なのだった。カタカナで書かれることが多いのでどこかからの外来語かと思ったら、「焜炉」と書くのだった。

このコンロに最も近い英単語が「ストーヴ(stove)」なのだが、この単語は結構、意味が広い。もちろん暖房器具のストーヴもそうだし、温室などという意味もある。暖めるものといった意味の単語のようだ。

ストーヴの日本語の意味の中に「レンジ」というのも入っていた。で、再び思った。

「レンジって何?」

日本人がレンジといってすぐ思い起こすのは「電子レンジ」だろう(オレンジレンジなんていわないでね)。電子レンジは英語で「マイクロウェイヴ(microwave)」。極超短波を利用した調理器具だからだ。正式には「マイクロウェイヴ・オーヴン」というらしいが、どっちにしてもレンジという言葉は入っていない。

60年代生まれの人なら、レンジといえば「ママ・レンジ」を思い出す人も多いだろう。子供用の小さな調理器で、実際に小さなフライパンでホットケーキなどが焼けるという、当時の子供たちのあこがれの高級玩具だった(さあ、みんなであのCMソングを歌おう♪)。

辞書で調べてみると、日本語と英語(range)の両方とも(英語の方は「連なり、山脈、範囲、射撃場」などの意味のあとだったが)ほぼおなじような説明だった。

「天火のついた料理台」「天火のついた料理用ストーヴ」

最初、この説明ではさっぱりイメージがわかなかったのだか、「天火」がすなわち「オーヴン」であると気付いて、やっと納得がいった。

アメリカなどのテレビドラマによくでてくる、ケーキやパイや七面鳥を焼いたりするでかいオーヴン、あれの上にはコンロがついていた。ぼくも数ヵ月だがカナダでアパートメントを借りていたことがあるが、そこにも上に四つくらい大きさの違う電気のコンロが付いたでかいオーヴンが確かにあった。そうか、あれ全体を「レンジ」というのか。

つまり、電子レンジのレンジは全くの誤りであるということだ。電子レンジも天から熱線(赤外線)とは波長が違うだけの極超短波という電磁波を照射するのだから、あれはオーヴンといって間違いではないのだ。

そして、ママ・レンジを見よ! その小さな電気コンロの下には何がある。全く機能しない飾りではあるけども、そこにはれっきとしたオーヴンのふたがデザインされているではないか!

ああ、60年代後半、ママ・レンジは子供たちに正しいレンジの姿を教えようとしていたのに、そのママ・レンジの長年にわたる血のにじむような努力を、魔法の道具である電子レンジは木っ端みじんに打ち砕き、ほぼすべての日本人に誤ったレンジのイメージを植え付けてしまったのだった。

ママ・レンジにはいくら謝っても謝りたりないくらいだ。本当に申し訳ない。

悪魔の道具、電子レンジよ、恥を知れ!

[ママ・レンジお詫びリンク 1・2・3]

草々

前略、

そろそろスカイプアウトに手を出す頃合いかなと思った。SkypeOut というのは、スカイプから普通の電話や携帯電話に電話をかける有料サービスだ。スカイプアウトの料金は1分ごとの課金で、どこからかけるかではなく、どこの国に電話をかけるかで料金が決まる。

最も安いのはアメリカやヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドなどで、1分0.017ユーロ(現在円安で1ユーロ140円くらいなので2.4円弱)。世界中のどこからでもこれらの国にスカイプで電話をかければ、1分2.4円というわけだ。

料金表には世界中の国とその料金が載っている。アルファベット順のリストの一番上はアフガニスタン(0.288ユーロ)、最後はジンバブエ(0.072ユーロ)。北朝鮮にもかけられる(0.555ユーロ)。

といっても海外に気軽に電話をかけられるほどの知り合いもいないので、問題なのは日本の料金である。日本はヨーロッパやアメリカより少し高くて1分0.019ユーロ(約2.66円)。まあ、ほぼ市内の電話料金とおなじくらいということになる(携帯電話にかける場合は0.125ユーロ、約17.5円)。

繰り返すが、世界中のどこから日本中のどこへかけても1分0.019ユーロなのだから、このサービスが実用に耐えるものなら、長距離通話をよくする人はお得である(スカイプ同士ならお得とかいう以前に全く無料なのだが)。

料金はクレジットカードなどで前払い。単位は10ユーロと25ユーロがあり、スカイプアウト・クレジットという形でアカウントにチャージされる。

とりあえず、10ユーロ分買ってみた。基本的には指示されたとおりに欄を埋めていけばいい。事前にインターネットでいろいろ調べてみたら、クレジットカードは事前にそれぞれのカード会社が行っているe-secureサービス(Visaなら「VISA認証サービス」)でパスワードを設定しておかないと使えないことがあるらしい。あと、カードの裏の署名欄のところにある番号の最後の3桁の確認コード(Verification Code)の入力欄も別にある。うーん、めんどくさいなあー。

全部入力し終わって送信すると注文が進行中となり、手続きが開始された旨が書かれたメールが送られてくる。メールにはクレジットカードの処理は普通1時間以内で済むが24時間までかかることもあるとあった。

かかったね。すぐにでも使おうと思っていたのに、手続き開始のメールが来たのが22日の22時で、処理終了のメールが来たのは24日の6時だよ。1日半近くかかってんじゃない。お願いしますよ。

で、かけてみました。初スカイプアウトは最高とはいえませんね。

音声は思ったよりクリアでよく聞こえるし、相手もよく聞こえるといっていたけど、ときどきとぎれとぎれになり、なによりもまずいのはかなり声が遅れていたこと。ふた昔前の国際電話みたいだった。まだ一度かけただけだから即断はできないし、10ユーロ分(国内だけなら約9時間分。まだ3分しか話してないぞ)買ってしまったので、なんとか使いたいのである(180日間使わないとスカイプアウト・クレジットは消滅してしまう)。がんばれスカイプ。

草々

前略、

つつじが丘にて、川西杏さんのライヴ会場に行く途中で発見。力強く、作者のエネルギーが伝わってきます。くっきりと美しい文字の繊細なタッチは素人とは思えません。力作です。

草々