ついでにゲートルもいっとくか。

これまで引いてきた日本語や英語の辞書の訳語に何度も出てきたゲートルとは。

ゲートル [(フランス) gutrês]

ズボンの裾を押さえて、足首から膝まで覆うもの。多く軍服用。一枚の厚布や皮革製で脇でとめるもの、小幅の布を巻きつけるもの(巻きゲートル)などがある。日本では後者をいうことが多い。

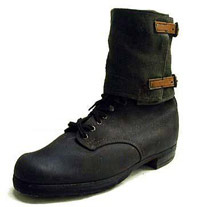

[ゲートル – Google Image Search]

gait·er /ˈgeɪtər/ –noun

1. a covering of cloth or leather for the ankle and instep and sometimes also the lower leg, worn over the shoe or boot. Compare upper (def. 7).

2. a cloth or leather shoe with elastic insertions at the sides.

3. an overshoe with a fabric top.

[gaiter – Google Image Search]

guêtre

guêtre gaiter

demi-guêtre spat

[guêtre – Google Image Search]

ゲートルの元はフランス語。ゲートルには英語も日本語も意味にそれほどのぶれはないようです。で、ゲートルを日本語にすると…。

きゃはん【脚▼絆/脚半】

(1)旅や作業をするとき、足を保護し、動きやすくするために臑(すね)にまとう布。ひもで結ぶ大津脚絆、こはぜでとめる江戸脚絆などがある。脛巾(はばき)。

(2)「巻き脚絆」に同じ。

[脚絆 – Google Image Search]

きゃはん 脚絆

leggings; gaiters.

というわけで、レギンスに戻りました。

これからは恥ずかしいので、スパッツとか、レギンスとか、カルソンとかいわないほうがいいのではないですか(特に外国では)。ではなんと呼べばいいのか、ちゃんとそのものを指していて、しかもかっこいい外来語がいいですよね。おあつらえ向きのがあります。

これからは「パッチ」と呼んでください。朝鮮語起源の外来語ですから。

じゃ、次、カルソンね。

カルソン 【(フランス) caleçon】

(1)ボクサー-パンツ,トランクス,股引(ももひき)などの型の下着の総称。

(2)⇒レギンス

カルソン

スパッツ(1)に同じ。

caleçon

(sous-vêtement) underpants

(pour nager) swimming trunks

どうやらカルソンもまとはずれなものを指しているようですね。フランス語のカルソンとは基本的に下着のようです。しかも男性名詞で画像検索を見ると外で履けそうなスパッツのようなものもありますが、大半は男性用下着ですな。まあ、ぴっちりしたスパッツは下着とさほど違いはありませんけどね。

そういえばズボンの元になったフランス語の jupon ということばもペチコートという下着のようなもののことを指す言葉だそうです[画像検索]。全く…。

このページにカルソンの画像を載せるために「カルソン」で画像検索をかけてさがしましたが、もうカルソンの指すものがどういうものなのかさっぱり分かりません。もうなんだってカルソンです。

レギンスから芋づる式に引き出されてくる疑問。

そのまえに前回の記事のきっかけとなったサイトを紹介するのを忘れていました。

今やファッションアイテムの定番と化した「レギンス」。

レギンスは体にぴったりしたパンツで、ちょっと昔は「スパッツ」と言っていたもの。

じぁあ、スパッツからいくか…。

スパッツ 【spats】

(1)⇒レギンス

(2)靴の上からつけて足首の上まで覆うカバー。19 世紀末頃流行。

(3)靴の上からつけて膝下まで覆うカバー。耐水性のある素材などで作った保温用のもので,登山時に着用する。

スパッツ[2]

(1)伸縮性のある素材で作った、脚にぴったりつく長いパンツ。カルソン。

(2)靴の上からつけて足首の上まで覆うカバー。一九世紀末ころ流行。

[スパッツ – Google イメージ検索]

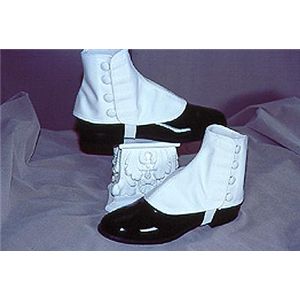

spat[3] /spæt/ –noun

a short gaiter worn over the instep and usually fastened under the foot with a strap, worn esp. in the late 19th and early 20th centuries.

[Origin: 1795–1805; short for spatterdash]

spat·ter·dash /ˈspætərˌdæʃ/ –noun

a long gaiter to protect the trousers or stockings, as from mud while riding.

スパッツ(というか単数のスパット)はパンツタイプのものではなく、それぞれの足首のあたりに装着してズボンの裾をカバーするもので、靴の上から履いて土踏まずのところにストラップが付いたりするようなものらしい。しかもスパッツというのはスパッターダッシュという言葉の略語らしい。

レギンスも前回の英英辞書の訳を見ると、単数のレギングだとこのスパッツと似たようなものを指すようだ。複数形のレギングズだとパンツタイプのものになる。でもスパッツはパンツタイプのものを指すものでは全くないようだ。昔、スパッツといえば土踏まずのところにストラップがあったりしたから、このへんの共通点でスパッツと呼ぶようになったのだろうか。

ああ、そういえばビリー・ワイルダー監督の映画「お熱いのがお好き」にはスパッツ・コロンボというギャングが出てきてスパッツを付けていた。しかもこれがストーリー上重要な意味を持っているところがビリー・ワイルダーらしいところなのだが、これはまた別の話…。

女性のハイヒール用のスパッツもあるようだ[画像]。

[spats – Google Image Search]

レギンスって何? スパッツのこと? スパッツはかっこわるい?

じゃあ、レギンスはかっこいいの? そおかあ? レギンス…?

グーグルで検索してみると、

“レギンス” 249万件

“レギングス” 22600件

“レギング” 9820件

“レギンズ” 605件

“レギングズ” 9件

むしろ件数が少ないほうが正しいような気がします。「ジェームス・ボンド」「ロビン・ウィリアムス」など、最後を「ス」にしてしまうのは日本語の癖だからしようがないけど、スパッツは古くてかっこわるい(しかも正しいものを指していない)っていうんなら「レギンス」はないだろう。ファッション用語はでたらめやビミョーなのが多い。レギンスなんて、野球なんかで使うすね当てのレガースと同じくらいださいぞ(レガースは”Leg Guards”のなまったもの)。いつからレギンスなんていわれはじめたんだろう。ぼくは聞いたことなかったけど、意外と古いのだろうか。

leg・gings

━━ n.pl. ゲートル; レギンス ((子供用の保温ズボン)).

leg·ging /ˈlɛgɪŋ/ –noun

1. a covering for the leg, usually extending from the ankle to the knee but sometimes higher, worn by soldiers, riders, workers, etc. Compare chaps, gaiter, puttee.

2. leggings, (used with a plural verb)

a. close-fitting knit pants.

b. the pants of a two-piece snowsuit.

英語本来の spats は、磨き上げた靴を土埃や踏み跳ねた泥水滴から護るために靴の上に装着した外皮のことを指す。(首記の2番に近い)パンツ状のものは欧米ではカルソン (calcon) もしくはレギンス (leggings) と呼ばれる。ようするに股引き。

[leggings – Google Image Search]

一年ほど自分のサイトを消し去って、某団体のサイトに専念していたのだけれど、ひさびさに復活させようかという気になった。

きっかけは作っている某サイトにリンクをしてくれた「ワノヲト ウェブサイト」。彼女が作った美しいサイトで刺激になった。以前から気にかかっていたワードプレスで構築しているということもある。

自分のコンピューターでワードプレスを動かせればサイトがどんなふうに見えるか確認するのが楽なので、自分のマックにPHP5とMySQL(とphpMyAdmin)をインストールした(ちょっとうまくいかなかったがそれは省略)。[参考にしたサイト:MacOSXでサーバー稼業など]

ワードプレスはインストールは楽だし、記事を書いたりサイトを変更するたびにムバブルタイプのようにサイトの再構築をしなくていいのはいい。ページづくりも楽だが、細かくカスタマイズするにはphpの知識がないと難しそう。

ある程度サイトができたところで改めてレンタルサーバーにワードプレスを入れて、以前のウェブログのバックアップをインポートした。画像やリンクのURLを書き直してとりあえず完成。このあとはぼちぼちウェブログの前から作っていた昔のウェブサイトの内容なども入れていく予定。

某団体のサイトをブロッガーからムバブルタイプに引越した時よりは楽だった。あの時は背中が痛くなって体を動かすのも大変だったが、今回は肩が凝るくらいですんだ。

サイトの名前を「Simplify, simplify.」に変更したので、デザインもなるべくシンプルにすることに。でも中身にはアクセスしやすくしたいのがなかなか難しいところ。

ウェブログを復活させました。

どうなることやら…。