前略、

ガイドブックのない旅にあこがれる。

井上陽水さんは思いつきで何の準備もなく空港へ行き、空港のカウンターで航空券を(正規料金で!)買い、海外に旅立つことがあるということだが、そこま でいかなくてもたいした計画も立てずにガイドブックも持たずに旅立ち、その日の気分で適当な乗り物に乗り、気に入ったところで降りて、地元の人の話を聞き ながらどんなふうに過ごすか決めて…。

そんな旅にあこがれる。もう何度も旅をしているのでだいたいのことはその場に行ってしまえばなんとかなるものだということは分かっているのだが、旅の前 は必ず計画を立てる。もちろんああでもないこうでもないと計画を立てるのがおもしろいというのもあるが、とりあえず事前に分かることは不確かなものでも調 べておかないとなんとなく不安になってしまうのだ。

ぼくの旅は長期の場合が多いので計画といってもそんなに精密なものではないが、どこへ行くか、どういうルートで行くのが効率がいいか、バスでで行くのか、列車で行くのかなどいろいろと考える。

そして計画を練るときにもうひとつ気になってしまうのが宿のことだ。

ぼくのはじめての海外旅行はまず香港へ行き、船で上海に渡り、北京からシベリア横断鉄道に乗ってソ連経由でヨーロッパに行くというものだった。当時はまだソビエト連邦があったころで、まっとうにシベリア横断鉄道に乗ってソ連に入るのは事前の手続きが大変だった。

日本でまずすべての旅程を決めて移動と宿泊を旅行代理店を通して予約して料金を前払いしてからでないと査証(ヴィザ)が出ない仕組みになっていて、時間 はかかるし、当時は関西に住んでいたのでソ連の領事館に通ったのだが、やたら辺鄙なところにあって入館前には領事館前派出所の警官に職務質問されるし、領 事館の中のピンク電話から旅行代理店に質問の電話を入れるとその電話にやたら雑音が入るし(!)、もちろんレーニンさんの像はあるし、怪しい雰囲気がまだ いろいろあった。

列車は北京から出発するのだが、まず出発前夜のホテルを予約させられたのでそれまで泊まっていた北京のドミトリーの安宿から一晩だけ泊まるためにまともなホテルに移動しなければならなかった。

北京から出発した列車はモンゴルを東に迂回する路線を通ってソ連に入る。当時いわゆるシベリア横断鉄道と呼ばれていたものには、ぼくの乗った北京からモ ンゴルを避けてソ連に入ってモスクワまで行くものと、北京からモンゴルを通ってモスクワへ至るもの、そしてソ連のナホトカかハバロフスクからモスクワまで いくものの三種類あって、同じ車両に乗って行ける路線としてはぼくの乗ったルートが世界最長だったはずだ。

とはいってもその時はほぼ中間地点のイルクーツクで途中下車して一泊して、翌日また別の列車に乗ってモスクワまで行った。たしかイルクーツクまで三泊四 日、イルクーツクからモスクワまでも三泊四日で、北京からモスクワまで通しで乗ると一週間かかったはずである。もちろん列車にシャワーなどはない。

このときにそれぞれ一泊ずつしたソ連のホテルはその後の長いぼくの旅の歴史の中でも最も高いホテルだ。これらのホテルは日本で査証を取る前に予約して料 金を支払わなければならなかったわけだが、当時のソ連は外貨をかせぐためにデラックスなホテルしか予約できないシステムになっていたのでイルクーツクでは 七十ドル、モスクワでは百四十ドルのホテルを予約させられたのだ。

モスクワでは赤の広場に近いホテルの角部屋の広いダブルルーム、一見ゴージャスに見えるが施設はかなりがたがきていた。それでもぼくのホテルは当たり だったようだ。モスクワの別のホテルに泊まっていた日本人は同じような料金を払わされていたにもかかわらずバスルームからはお湯も出なかったといってい た。四日間シャワーのない列車にゆられてやっと着いた百ドル以上のホテルでお湯も出ないなんて…。

当時から北京まで行けば、ホテルの予約をしなくてもソ連の通過査証(トランジット・ヴィザ)が簡単に手に入り、モスクワまでの列車の切符も日本で予約し て払う値段とは比べ物にならないほど安い値段で買えたのだが、「地球の歩き方」はすでにあったもののインターネットなどない当時はそのあたりの情報を入手 する手段はまだ旅の初心者だったぼくにはなかった。知っていれば迷わずそっちを選んだだろう。

ただ通過査証でソ連を抜ける場合は(滞在許可がぎりぎりの日数しかないので)途中で降りてホテルに泊まっているひまはなく、モスクワまで通しで一週間シャワーのない列車に乗り続け、モスクワで自力で宿を探し、またすぐ列車に乗って出国しなければならなかったらしい。

つづく

前略、

新聞によると、イラクで誘拐された日本人はヨルダンのアンマンからバスでバグダッドに行ったそうです。

アンマンで泊まっていたのは「クリフ・ホテル」。あぁ…。

アンマンではバックパッカー御用達の有名安宿で、ぼくも泊まっていました。

当時一泊2.5ヨルダン・ディナール(US$3.5ほど)で、ベッドが南京虫だらけで全く眠れなかったのをよく憶えています。

ヨルダンの前にはイスラエルに滞在していたそうですが、なんかイスラエルのものを持ってイラクに入ってイラク人過激派の怒りの炎に油を注いでいないか心配です。

実はぼくもイラン(イラクに行ったことはありません)の入国の時にイスラエルの絵はがき(イスラエルで会った人がメッセージを書いてくれたものなので捨てられなかった)をみつけられてあせった記憶があります。その時はその係官は絵はがきがイスラエルのものだとわからなかったらしく(岩のドームの絵はがきだった)、速攻で話をそらして事無きを得ました。

ま、それだけなんですけど…。

草々

前略、

サイクル力車

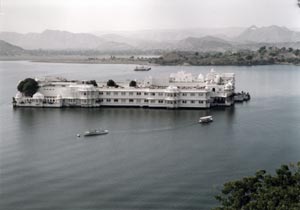

ガンガーの河原

草々

前略、

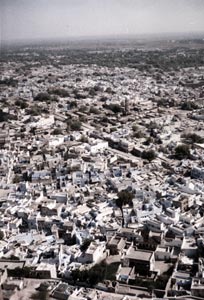

デリー

ジョドプル

ジャイサルメール

草々

前略、

ラホールからバスに乗ってインドとの国境へ。

パキスタンの出国は簡単に済んだ。そこから長い一本道をとぼとぼと歩いて国境を渡りインドに入る。その道はあまり仲のよくない両国間の唯一の陸路で渡れる国境だった。

インドの入国も全く厳しくはなかったが、ちょっと面白いことがあった。

審査の時、入国カードに所定事項を書き込み係官に渡すと彼はぼくにいくつか審査のためのありきたりな質問をしてペンを貸してくれといった。

ぼくがペンを貸してやると彼はそれで用紙に何かを書き込んだ。

「オーケー」

係官はそういい、ぼくに行くように促した。

「ペン」

彼がぼくのペンを持ったままなのでぼくはそういって返すよう促した。

「プレゼント?」

彼はそうするのが当たり前のような口振りでそういいペンをせびってきた。ぼくはもちろん断ってペンを取り返した。

これまでもエジプトなどで何度か子供たちからペンをねだられることがあった。戦後の日本の「ギブ・ミー・チューインガム」のようなものだろうか(ちなみにエジプトの人はPの発音が苦手なので「BEN! BEN!」といっておねだりをしてくる)。

子供がチューインガムやチョコレートなどのお菓子をねだってくるのならかわいげがあるのだが、決まってペンをねだってくるのがよく分からない。確かに日本などで作られているボールペンは品質がいいのだろうが、小さな子供がボールペンをもらって特にうれしいわけでもないだろうし何本も持っていたって仕様がないだろう。ボールペンを一本使い切ろうと思ったら大の大人でもけっこうかかるものである。ということは彼らは転売を目的にしているのだろうか。

聞いたところによると旅行者の中にはボールペンを何ダースもわざわざ自国から用意してきて彼らにバラまく人もいるらしいので、子供たちは特にペンでなくてもくれるならなんでもよくて旅行者はペンなら簡単にくれるというのでペンをねだり、旅行者のほうは子供たちはペンをもらうとよろこぶということになって悪循環にはまっているのではないだろうか。

ぼくはわざわざあげるために買って持っていくならボールペンじゃなくてお菓子などにしたほうが子供は喜ぶと思うし、もし彼らが転売してお金に変えているのなら、そんなパチンコ屋の景品交換のようなまわりくどい方法はやめてチップをあげればいいと思う。

インドの国境でペンをせびってくるまるでかわいくないこのおっさんの係官は他の国の子供たちとはちょっと違う。

作家の沢木耕太郎が自身のインドからイギリスまでのバスの旅を描いた『深夜特急』という作品の中で彼はこの同じ国境を反対方向へ通っていて、彼もここで係官にペンをせびられている。やりとりもほぼ同じなのだ。

彼がこの場所を抜けたのは1974年ということなので、彼らは少なくとも20年毎日そこで旅行者にペンをせびり続けていたということになる。

ぼくが係官に貸したペンは財布の中に入る小さな安っぽいペンでそれを見た時、彼はあからさまに嫌な顔をした。最初からもらうつもりで借りているので安っぽいペンに失望したのだ。それでも彼はそのペンをせびってきた。そこでは伝統的に旅行者からは必ずペンを借りてせびらなければならないと言い伝えられているのかもしれない。

ひょっとしたらその係官は20年前に当時の沢木耕太郎青年にペンをせびった係官と同一人物かもしれない。

草々

前略、

草々

前略、

この国では懐かしいものによく出会った。

まず日本の車をよく見かけた。ただの日本車なら世界中で見かけるのだが、ここでは 日本で走っていた中古車に出会えるのだ。なぜ日本で走っていたということが分かるかというと中古車の車体やリア・ウインドに日本語の社名や電話番号などが 「○○ふとん店」などと入ったまま走っているからである。中には車体のペイントだけではなく、フロントグラスに吸盤でつけた「交通安全/○○天満宮」など という神社のお守りをぶら下げたものや、バンパーに「Tokyo Disneyland」などのスティッカーが貼ったままになっているものもあって楽しい。

さらにそれらの中古車の真似をして車体にでたらめな日 本語風の字を書いている車まである。車体の隅に四角で囲んだ「自家用」などとなんとか読める字を真似をして書いてあるものもあった。日本語が車体に入って いるほうがかっこいいとか値打物とでも見なされているのだろうか。(参考:[ミャンマー]ミャンマーの日本車「勇者が古都にあいまみえる」 )

ペシャワルはアフガニスタンに近い町でこの時は合法的にはアフガンに入れなかったが、国境に近いハイバル峠まで行って向こうを眺めることはできた。ペシャワルからワゴン車で行く半日ツアーが出ているのでそれに乗った。

ま ずワゴン車は警察に寄ってその地域の入域許可を取り、ライフルを持った護衛役の警察官を一人同乗させる。ペシャワルとアフガニスタンの国境の間には部族地 域あって、パキスタンが独立した後も自治を勝ち取っており、この国の法律はその地域では効力がない(簡単にいうと危なくて手が出せない)。(外務省海外安全ホームページ)

部族地域のすぐ外側はアフガンから流れてくる様々な国の商品のマーケットになっており、ここでも懐かしい日本のものに出会えた。

そ こには最新の製品とはいえないものの秋葉原並みに日本製の電気製品が並んでおり、その他にも時計、カメラ、煙草、シャンプー、リンスなどの日用雑貨品、さ らには日本でも駄菓子屋でしか売ってないような安物のお菓子などが中国製品などに混ざってたくさん並んだディスカウントストアのようなところで売られてい た。

聞いたところによると、これらの商品はアフガン経由で入ってきているので関税は掛からず、関税の高いパキスタンの正規の輸入品より安いということらしい。

不 思議なのはそれらの日本製品の中に日本向けのものが多数あるということだ。いまや外国で日本製品が売られていてもなにも驚くことはないが、日本語の製品名 が印刷された段ボール箱に入った、日本語の説明書の付いた電気製品や、日本で使っていたそのままの日本製のシャンプーやリンス、雑貨品などがパキスタンの 店に普通に並んでいるのはかなりシュールで驚かされる。

シャンプーなどは「○○ストア ¥148」などと日本の小売店の名前が入った小さな値段の シールが付いたままのものまでがあるのだ。つまりはかつては日本の店頭に並んでいた商品ということらしいのだが、それがどういう流通経路をたどってアフガ ニスタンと部族地域経由でそこにたどりついたのか。こんなところにも複雑な利権構造があったりするのだろうか。謎は深まるばかりである。

ま たクエタの通りではしゃれた洋服の古着が安い値段で山のように売られていた。それらには子供服がやたら多く、ラベルをよく見ると欧米など世界各国からの舶 来製品であることが分かった。なぜこんなところに大量の外国製の古着があるのか。パキスタンの業者が欧米の古着屋から買いつけているとは考えられない。そ れらはあまりに大量の数でばらばらな国の製品であり、子供服が多すぎる。第一にここの人たちはほとんど西洋服などは着ないのである。

また漏れ聞い たところによると、それらの服はアフガンの難民のために送られてきた物資がどこかの段階で流れてきて、これらの一般の市場に出まわっているのではないかと いうことであった。欧米などからわざわざお金を掛けて送られてきたそれらの古着はクエタの地元の人々には全く人気がなく、時々外国人旅行者に買われて再び 欧米に戻ったりしている(かなりまわりくどいが役には立っている)。

ペシャワルの謎の商店街を過ぎ、ゲートをくぐって部族地域に一歩入れば、中にはライフルなどを肩にぶら下げた男たちがうろうろとしている。国の法律の通用しないこの中では銃器が製作され、普通に店で売られていて、所持にも特別の許可は必要ない。護衛が付くのはそのためだ。

国境の近くの丘の上まで行き、そこからそのふもとにある、そういわれなければ全く分からないアフガニスタンを眺めて帰った。

草々

前略、

イランからパキスタンへ。

ザヘダンからミニバスで約一時間半、国境の村であるミルジャワに着く。イランの出国審査はすぐに済み、そこの出入国管理事務所の建物を出て国境沿いに張り巡らされた金網に付いたゲートを通ってパキスタンに入った。

入国審査を受ける。特に問題はなし。税関は屋外で行われており、まわりには両替人たちがたむろしていた。

この国境を境にぼくがトルコとイランの国境で起こると思っていた変化が起こった。ザヘダンからすでに埃っぽくなってはいたが、そこまで来るとまわりは岩山と砂漠だけになり、厳しい太陽が照りつける不毛な土地に、バラックの家とごみが集まってできたタフタンという集落があり、そこはそれまで見たことのないほどの恐ろしい数の蠅が飛びまわる蠅の村だった。

村には台車を押したバナナ売りがいた。古くなって熟しきり真っ黒の小さなバナナをのせた粗末な台車を押している時、車輪が石に乗り掛かって大きく跳ねた。その途端、台車の上の空気が黒く濁った。もともと黒いバナナにはびっしりと蠅がたかっていてより黒くなっており、台車が跳ねた衝撃でそれにたかっていた何百匹、何千匹もの蠅が一斉にその上空を飛びかったのだ。

そこから一番近いパキスタンの町は740キロほど離れたクエタ(クエッタ)というところである。タフタンまでのミニバスで一緒だったアフガニスタン人はバスでクエタに行くといっていた。ぼくはそこからクエタへ週2本しかない列車で行くことに決めていたので、事前にその週2本が何曜日になるのかを調べるのに勢力を注いだ。

というのも、このルートのバスはかなり乗り心地の悪い乗り物として旅人の間に知られているからなのである。ただ単に乗り心地が悪いというぐらいならいいのだが、砂漠の中を走るそのバスはバス自体のぼろさと狭さ、激しい振動と砂埃、夏ならその酷暑が加味され「地獄のバス」と呼ばれているのだ。

東からやってくる旅人に取材を繰り返したところ、タフタン発の列車はこの時月曜と木曜の出発らしいことが分かった。月曜はイランのザヘダンから出ていて、木曜はタフタンから出発するとのこと(パキスタンからの鉄道はタフタンを通りザヘダンまで続いているが、そこが終点でイランの鉄道路線とは繋がっていない)。査証の滞在期限の関係でぼくは木曜日にザヘダンを出発していた。

タフタンに着いて、そのごみの村と蠅と陽炎の向こうに新設のプラットホームと建設中の駅舎(この村にはしばらく前まではプラットホームもなかった)が見えたが、列車はなかった。列車がこの日の出発でなければ、地獄のバスに乗るしかない。ごみの村にはもちろん宿泊施設はないし、あっても泊まりたくはない。

ホームの脇の駅舎替わりに使っている古い車両に行き、尋ねてみると出発は確かにこの日だという。列車はクエタから夕方に到着して、そのまましばらくの停車の後、折り返して出発するとのことだった。

とりあえずほっとしたが、この時はまだ昼過ぎだったので、夕方までそこの砂漠のごみと蠅の村で駅舎の影に座り込んで待つしかなかった。直射日光は厳しく10月末でもかなりの暑さだった。そこには日光を遮るものさえ少なく、真夏にはどんな炎熱地獄になるのか考えるだけで恐ろしい。

クエタからの列車は遅れて、やってきたのは陽の暮れる頃だった。

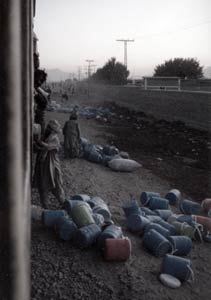

列車はしばらく停車した後、夜の7時頃に出発した。寝台車が付いているのだが、その切符は取れず、ぼくが入った2等車は、座席の背もたれからはクッションがはぎ取られ、木枠だけが残っているという、ぼろぼろの車両だった。

車両は前から後ろまで、国境を走る列車でよく見られる個人国境貿易商人たちと彼らの荷物でいっぱいだった。普通、彼らの持ち込む輸入品は衣料品などということが多いのだが、そこでのものは変わっていて一抱えもある大きな水などを入れるポリタンクをそれぞれのチームが数十個ずつ持ち込んでいて、列車中の隅から隅まで合計すると数百個は詰め込まれていただろう。

車両は前から後ろまで、国境を走る列車でよく見られる個人国境貿易商人たちと彼らの荷物でいっぱいだった。普通、彼らの持ち込む輸入品は衣料品などということが多いのだが、そこでのものは変わっていて一抱えもある大きな水などを入れるポリタンクをそれぞれのチームが数十個ずつ持ち込んでいて、列車中の隅から隅まで合計すると数百個は詰め込まれていただろう。

列車には食堂車があり食事ができ、ウェイターがぼくらのボロ車両にも注文を取りにきてくれた。カレー、カレーピラフ、カレーシチュー、チャパティ(パン)のセットが20ルピー(約72円)だった。ついにカレー文化圏に入った。久し振りのカレーの味はとてもおいしかった。

列車は砂漠の中を走るので、夜はかなり気温が下がり寝袋が必要だった。朝起きると、ぼくは砂の中に寝ていた。窓はもちろん閉めていたが、そこらじゅうにある隙間から風と共に砂ぼこりが入り、それが車内に降り積もり、鞄も寝袋もそこから出していた頭も砂だらけになっていた。

列車の車窓から見えるのは、一晩走った後も相変わらず砂漠だった。時々窓の外に例の地獄バスが砂埃を上げながら列車を追いぬいていくのが見えた。屋根の上には山盛りの荷物と人まで載せて走っていた。砂だらけになっても、スピードが遅くても、まだ列車のほうがましなのだろう。

列車は結局丸1日掛かってクエタに到着した。

夕暮れのクエタは霧が掛かったようなヴェールで覆われていて幻想的な風景だった。しかしそれは砂漠の砂埃とたくさんの車の出す排気ガスが盆地であるこの土地に澱んでできたもので、あっという間に喉が痛くなってしまった。

草々

前略、

イスファハンからさらに東へ進む。

イスファハンからさらに東へ進む。

イランでの移動は主にバスだった。イランには鉄道もあるが、駅がだいたい町のはずれにあるので不便なのだ。バスのもうひとつの利点は料金が異常に安いということである。

バンダレ・アンザリまでの9時間ほどの道のりが3000リアル余り(約200円)、テヘランからイスファハンの400キロ強(東京・岐阜間ぐらい)が2000リアル(約130円)だった。そしてこの時のイスファハンからザヘダンまでの1200キロ強(東京・佐賀間ぐらい)の長丁場の切符がたったの3500リアル(約230円)で、昔はもっと安かったというのである。同じイスファハンからザヘダンまでが飛行機でも5ドルほどだったと聞いた。

この異常な安さの秘密はやはりアラーの贈物、石油のお陰だろう。こっちの長距離バスの運転手は1時間ほどの食事休憩の間も誰もいないバスのエンジンを掛けっぱなしにしておくほどなのである。他には料金が政府の認可制になっていてインフレに付いていってないというのもあるらしい。

イスファハンを昼過ぎに出発した。バス・ターミナルを出た途端一度エンストしたので嫌な予感はしていた。その後もしばらく走っては止まってエンジンを調べるということを繰り返し、そのあげくになぜか途中でタイヤを交換した。

その後は眠っていたのでどうなっていたか知らないが、目覚めるとバスは止まっていて車内は空っぽだった。ひょっとしてもう着いたのかと思ったが、しばらくするとバスがゆっくりと音もなく動き出した。窓の外を見てみると客が後ろから押してバスを押しがけしていた。

しばらくすると運転手はついにエンジンを掛けるのをあきらめてしまい、乗客は道のりの半分ほど来たところで立往生してしまった。

しばらくみなで途方に暮れていると偶然他社のバスが、それも空車のバスが運よく通りかかり、そのバスの運転手に頼んで乗せてもらえることになった。そのバスに乗り走っていると料金を請求にきた。さっぱり状況は分からないのだが、乗せてもらっている運転手が請求しているらしく、後で返すといっているようなのでとりあえず出した。

バスは目的地のザヘダンまでではなく、最寄りのケルマンのバス・ターミナルまでしか行かず、そこでみんな降ろされてしまった。一緒に乗っていた客はバス会社の説明を聞いていたようだが、ぼくにはさっぱり分からない。例によって英語を話せるものは全くいない。一部のお客はどこかで出したお金を返してもらったようだし、いつの間にか代りのバスに乗っていった者もいるようだ。呼び出しを受けてもペルシャ語ではこっちには何も分からない。

同じバスに乗ってきた人を探そうと思ったのだが、イラン人は女性はみなチャドルを被り、男性は全員が口髭を生やした眉毛の濃い同じような暑苦しい顔をしているので、すぐに誰が誰だか分からなくなってしまった。

通じない言葉でなんとかそこまで乗ってきたバスに払ったお金は返してもらったが、そこからザヘダンまではどうすればいいのかはいくら話しても何も分からず(分かってもらっているかも分からず)、そのうちスタッフが入れ替わってしまうと自分がどうしてそのバス・ターミナルにいるのかということ自体が分かってもらえなくなり、結局朝方にはどうしようもなくなって、もう一度そこからザヘダンまでの切符を買ってバスに乗るしかなくなってしまった。

バス代が安くてほんとうに助かった。高かったらアラーに向けて呪詛の言葉をはいて大あばれするところだった。

ザヘダンはアフガニスタンとパキスタンの国境に近い町でかなり埃っぽくなってきた。いよいよこの横断ルート最大の難所が目の前だ。

草々

前略、

テヘランに数泊した後、イスファハンへ。

イスファハンはこぎれいな町で見所も多い。

これまではアジアといえどもイスラムの影響が大きくて日本と共通するアジアの文化を感じることは少なかったが、中東とインド亜大陸の間のこのあたりではイスラムやヒンドゥのド派手な趣味はなりをひそめ、博物館や骨董品屋で見る絵画や壁画に日本ともつながりの深かった飛鳥文化などに通じる落ち着いたアジアがやっと垣間見られてなんだかほっとする。

食事にも少しだけ我々なじみのアジアが顔を出す。

イランの名物料理はチェロケバブというもので、チェロとはごはんのこと、ケバブはアラブのものと同じで羊の串焼き肉。その名の通りごはんとケバブがセットになった料理である。ごはんはぱらぱらのインディカ米(タイ米が多いらしい)だが、アラブの飯のように味付きのピラフ風ではなく、普通に炊いた山盛りの銀シャリにバターがひとかけのって出てくる。これに普通、ヨーグルトとイラン・パン、生のタマネギ、コーラが付いてくる。

イラン・パンは、基本はアラブのパンと同じだが、機械で薄く固く大きく延ばしていて、新聞のように折り畳んで出てくる。ぼくにはあまりおいしくなかった。

食事にそれも米のごはんにコーラが付いてくるというアメリカン(!)な感覚にぼくはついていけないのだが、勝手に付いてくるので仕方がない。革命前についてしまった「悪癖」というやつなのだろうか。

ちなみにイランはティー・ドリンキング・カントリーでコーヒーより紅茶をよく飲む。ミルクは入らずストレート・ティーが氷砂糖のような硬い砂糖のかけらといっしょに出てくる。ぼくはその砂糖のかけらをなんの疑いもなく紅茶の中に入れてからスプーンがないことに気がついた。他のイラン人の飲んでいるのを見てみると砂糖は紅茶の中に入れるのではないというのが分かった。彼らは紅茶を飲む前にその砂糖のかけらを口の中に入れてしまい、それから紅茶を口に含んで口の中で砂糖を溶かしながら飲んでいるのだった。だからスプーンは必要ないのである。

チェロケバブに付いてくるコーラはコカ・コーラの瓶に入ってくる。

イランに来ると大悪魔アメリカの製品は全くないのかと思いきや、売店には缶入りのペプシ・コーラが並んでいたり、アメリカの音楽(インストゥルメンタルだったが)が聞こえてくることもあった。ペプシはドイツなどヨーロッパで生産したものを輸入しているようだった。

コカ・コーラは革命前は現地生産していたが、その後は撤退したと聞いていたので、チェロ・ケバブについてくるコーラは、値段も250リアル(約16円)と安いので、瓶だけ勝手に使った現地コーラだと思っていたのだが、1992年の終りからライセンス生産を再開していたらしい。ぼくはそのコーラを飲みながら現地コーラの割にはいい味出してるじゃないかととぼけたことを考えていた。

草々

前略、

エジプトでは体中をすっぽり覆い隠してしまって顔も見えない人たちがいた(目のところにだけ網目になっている)が、イランでは顔だけはみんな出している。ペルシャ女性には美しい顔立ちの人が多かった。彼女たちはあまり化粧をしておらず(厚化粧は禁止だそうだ)、顔以外の部分はすべて隠されているので逆に地の美しさを引き立たせていた。

その他にもイランではいろいろと禁止されること(ハラーム)が多い。

そこでは飲酒することはハラームである。国内で酒類は一切売られていないし、持ち込むことも禁止されている。

もちろん不純異性交遊はハラームである。せっかく美しい女性がたくさんいるというのに気軽に話したりはできない。バスに乗ったときも前と後ろで男女が分かれて乗っていた。ぼくがイラン滞在中に話をした女性は銀行の窓口の女性と家のドアの鍵が錆付いてまわらないと助けを求めてきたおばあちゃんだけだった。

外国の退廃的なビデオはハラーム(アメリカのビデオなど大ハラーム、ポルノなどは大大ハラーム)。その他、有名な食べ物についての数々のハラームなど。

やはりというか、これらのハラームに対する裏の世界があるそうだ。

まず、禁酒政策は革命前を知るものにとって最も苦しいものの一つで、裏の世界ではやはり流通があり、個人のうちで隠れて酒を醸造したり、ロシアなどからウオッカを密輸入したりしているそうだ。闇の店から買って帰る時は瓶だと目立つし、ばれやすいのでビニール袋に入れて持って帰るらしい。

その他にも、大きな町に行けば娼婦もいるそうだし、ポルノや不純異性交友なども推して知るべしということらしい。

アリは37歳、離婚経験者である。イスラムの世界では結婚に際してかなり多額のを男が納めなくてはならないので結婚するのは大変だそうだ。彼は再婚したくてもお金がないからできないと嘆いていた。

また国力がすっかり弱くなり、規制ばかり増えてしまって、また外国に出たいと思ってるのにできないといって、アリは阿片の丸薬を飲み干すのだった。革命前を知っていて、しかもヨーロッパで学んだこともあり、世が世ならエリートかもしれない彼なのに田舎の小さな宿で働くしかない今の生活は欲求不満になることばかりだろう。麻薬だってもちろんハラームなのだが。

彼もぼくに神を信じるかと尋ねてきた。

アリは一応イスラム教徒だが、ヨーロッパで暮らした経験のある人らしく神は信じるが、イスラム教の神様(アラー)は信じていないといった。

ぼくは正直に「ノ」と答えた。

「じゃあ、我々人間はどこからきたと思う」

彼はそう続けた。

本当は「ケミカル・リアクション」という答えがすぐに頭に浮かんだのだが、彼には「分からない」と答えた。アリがリベラルな人だというのは分かっていたが、神様が人を作ったというのと化学反応とではあまりにかけ離れていて身も蓋も夢もないと感じたので、言葉を濁してしまったのだ。

でも宗教と化学反応は水と油かもしれないが、神様と化学反応というのはひょっとしたら限りなく近いものなのかもしれない。

草々