前略、

一泊で出るゴミ用の小さなビニール袋は持っといたほうがいいな。

荷物は使用状況別にパッキングしたほうがいいな。「テントの中で使うもの」(目覚まし時計、日誌、ラジオ、ヘッドランプ、本など)とかね。

自転車で長距離走るとやっぱりお尻が痛い。カナダで走ったときもお尻にできものができてしまった。サドルもけっこういいやつでパッドが入っているけど痛い。パッド入りパンツを買ったほうがいいな。でもあのぴっちりパンツはいやだからインナーパンツにしてズボンの下にはこう。

カメラはフィルムかデジタルか、悩みに悩み、一時は充電やデータのバックアップのことを心配しなくていいフィルムカメラにしようと決定していたのだが、やっぱりちょっとでも荷物を少なくするためデジタルにすることにした。替えのバッテリーをひとつ買い足したのでこれでなんとかしよう。

石油製品の服はあまり好きではないのだが、速乾素材の服はやはりいいね。いまはユニクロでも売ってるから便利。モーターバイクとバイク(自転車)の違いは、速く走れば走るほどモーターバイクは寒くなるけど、バイクは暑くなること。どうせ石油を使うならぼくは服のほうにしておこう。

草々

川原の道は車両通行止めになっていて静かな場所だったが、時々目が覚めた。中洲を走っているのか、アホの子のバイクの音、鳥の鳴き声、よく分からない音。目が覚めてそろそろ明け方かなと思って時計を見たらまだ午前一時だった。もう一度寝て、今度は四時ごろに目が覚め、すでに明るくなってきていたので起きる。

五時過ぎに朝食。持ってきたテントは前室が大きく取られているのでそこで調理ができて便利(重すぎるけど)。六時過ぎには撤収を開始して、出発。

基本は相模川沿いに下っていくのだが、相模川は川沿いを自転車で進むようなことは全く考えられていなかった。地形的に川沿いに道がとれないのはしかたがないが、たまに川沿いに道があっても舗装はないし、行き当たりばったりで途切れているし、「ラオスの山道かっ!」というようなでこぼこの泥道も多かった。たまに整備されていてもほんの短い区間だった。多摩川の神奈川県側を見てもわかるが、県の財政が厳しくてそこまで手をかけられないのだろう。

苦労してなんとか海まで到達。茅ケ崎の海岸には川とは打って変わって気持ちのよい自転車道があり、波のない海のサーファーなどをながめながら進む。

最初はこの辺りの海岸で二泊目をしようと考えていたのだが、まだ午前中だったので、いえに帰ることにする。

海岸沿いの自転車道は地下道で引地川の自転車道に続いている。そのあとさらに東にある境川まで車道を走ればこちらにも国道一号線を過ぎた辺りから右岸に自転車道が付いていて北上できる。

すぐに異様な高層ビルが現れて目を引く。某共和国の首領様が好みそうなデザイン。この手のデザインの建物は十中八九新興宗教の施設と見て間違いなかろうと思っていたのですが、違いました。地方出身なので全く知りませんでしたが、そこは横浜ドリームランドの跡地らしく、くだんの怪しい塔はホテルエンパイアという宿泊施設だったそうです(現在、大学に改装中!)。

軽い雨が降ってくる。ただ前に進むことだけを考えて黙々と進む。町田を過ぎ、桜美林学園の近くまできたところで自転車道を離れ、尾根緑道(戦車道路)に向う。こちらも自転車歩行者専用道になっている。尾根というくらいなので高台になっていて上り下りがあってぐったりと疲れた体にはつらかったが、がんばって進み、京王多摩境駅があるところで尾根を下り、京王相模原線沿いに走ると多摩センター辺りで乞田川に合流する。乞田川を下るとついに多摩川に合流し、ゴール。素人に一日百キロ超はつらかった。出発時から体重1.0キロ減。[本日の走行距離:117.02km]

草々

前略、

今回は本番とほぼ同じ荷物を積んでの予行演習。朝7時半ごろ出発。

今回は本番とほぼ同じ荷物を積んでの予行演習。朝7時半ごろ出発。

いつものように多摩川をさかのぼり、浅川に入り、八王子をすぎ、JR高尾駅の横を通り、京王高尾山口駅で休憩。高尾山へ登る人たちが大勢。

ひと休みして出発。本日のハイライト、大垂水峠越え。といっても東京側から上ると緩やかな上り坂が長く(5キロ強)続く。それでも途中何回も停止して休みながら上る。峠到着。

坂を下りると相模湖と津久井湖のあいだに出る。相模湖には行かず、相模川を下り、津久井湖方面へ。といってもこれらの湖はダム湖なので山の中を走っているのと同じ。ダム湖だと分かっていても、ついふつうの湖と川のある風景を想像してしまってギャップが甚だしい。走っていても全くつまらない、車の多い、上り下りの多い車道を走る。城山ダムの近くまで来ると公園があってやっとひとここち付くが、最初のダム湖周辺で一泊目というプランは捨てて先に進むことにする。

小倉橋直下の相模川左岸を川沿いに進むと大きな中洲があり、さらに下流に進むと市立相模川自然の村とかいう施設に着く。中洲は全面畑になっていて橋で渡れる。自然の村にはキャンプ場があった。最初はそのまま通り過ぎようとしたのだが、下流への川沿いの道はなく、下るには山の坂道を上らないと本線に合流できないことが分かって、坂道はもう辟易していたのでその辺りで泊まれる場所をさがすことに。

キャンプ場は有料で1〜10人まで1000円という大ざっぱな料金。たいした付随施設もないのでトイレを借り、水筒に水だけ入れて他をさがすことにする。中洲にもそれほどいいところはなく、中洲から見えた川原がよさそうだったのでそこにテントを張ることにする。

実際はけっこう石がごろごろしていていいところとはいえなかったが、石の少ない平らなところをさがしてテントを張る。腹は減っていたのだが、峠越えなどで疲れて何もする気がしなくてぼっーと寝ころびラジオを聴く。夕方になるとちょっと元気が出てきたので持ってきていたガスストーヴでお茶を沸かし、ご飯を炊いて夕食を作る。食事が済んでもまだ七時前だったが寝た。[本日の走行距離:65.64km]

つづく

前略、

午前11時ごろに出発。自転車で多摩川左岸をさかのぼる。

晴天、無風、気温低めと自転車日和。最初のうちはもう何回も往復した道なので、好き勝手に歩いたり走ったりしている歩行者や自転車に呪いの言葉を吐きながら進む。

福生市に入り、睦橋を渡ると秋川に出る。ちゃんと川沿いに道路もついていて、河原も自然な感じで、ショベルカーで平らにならされてしまっている調布周辺の多摩川の河原と違っていい雰囲気だ。

突然現れる高架橋(Google Maps)や東京サマーランド、東京セサミプレイスをすぎた辺りから川沿いに進めなくなり、最近の地図を持っていないこともあって道に迷う。間違ってゴルフ場へ続く道を上ってまた戻ったり、持っていた20年前の地図には載っていない長〜い五日市トンネルを通ったりしているうちに完全にどこにいるか分からなくなってしまった。それでもなんとか秋川をみつけ、さかのぼっていたのだが、秋川のどの辺にいるのかが分からず、最初の目標のJR武蔵五日市駅になかなか着かない。

なんのことはない行きすぎていたのだった。檜原街道沿いに戻って、JR五日市線の終点、武蔵五日市駅到着。

しばらく休み、エネルギーを補給して、再び出発。秋川街道を進む。

小峰峠を越えるのに長いトンネルをくぐる方法もあるが、車両通行止めになっている旧道もあるのでそっちを行く。坂道を上り、短いトンネルを抜けると小峰峠。小峰というぐらいなのでたいしたことはない。

ここからはずーっと何キロも長い長いゆるやかな下り坂がつづく。これは逆回りで来なくてよかった。だらだらといつまでも続く上り坂ほどつらいものはない。

すぐに川口川が合流するが、小さな川で右に左に蛇行しながら車道と付かず離れず一緒に進む。川幅が広がり川らしくなったところで近づいてみると川沿いに道がついていたので街道を離れそちらを行く。

八王子に近づくと、浅川と合流。浅川を下る。浅川は広い川だが、両側の土手道はあったりなかったりで、以前道路状況を調べたメモも持ってきていなかったのでかなり回り道などしつつ下った。

再び、多摩川に合流し、出発点に戻った。戻ったのは5時前だったかな?

走行距離:77.9キロ(道に迷わなければもうちょっと短いはず)

走行時間:4時間47分(停止していた時間は入っていない)

草々

秋川はなかなかいい雰囲気だ。

河原が荒らされていないのがいい感じ。

突然巨大な高架橋が現れる。

最初の目標、JR武蔵五日市駅

小峰峠

川口川でも川沿いの道が始まる。

道は舗装されていたり、いなかったり、車道だったり。

川口川と浅川の合流点。でっかい魚がうようよ泳いでいた。

前略、

カーボーイロックはダホン社純正の自転車用ワイヤーロック。

これはけっこうすぐれもの。普通のワイヤーロックは長さや太さはいろいろでもだいたいワイヤーの両端をロックして大きな輪を作るものが多い。カーボーイロックはもちろんそういう大きな輪を作ることもできる上に、ロック部分が細長くなっていて、反対側の端に小さな輪があり、まずロック部分をその輪に通して、さらにロック側にも輪を作れるので、ワイヤーの両方の端に二つの輪を作ることができる。カーボーイロックのカーボーイとは投げ縄の輪のようにできることからきている(言葉では説明しにくいね)。

収納時はロックのないほうの輪をサドルとレールのあいだに通して、残りをシートポストに巻き付けて固定している。

どこかに駐輪するときは、端をサドルに固定したまま、後輪を通し、さらにフレームを通し、なにか固定された柱があればそれを抱かせて、前輪にもうひとつの輪を作ってロックする。こうすればクイックリリースですぐはずれるようになっている車輪やシートポストも同時にロックできる。ハンドルもクイックリリースで抜けるようになっているのだが、これはどうしようもない。ブレーキや変速用のワイヤーが付いているのですぐには抜き去れないと思うしかない。

ワイヤーの太さが4ミリのものと8ミリのものがあって、値段はたいして違わない(しかも一般的なワイヤーロックより安い)ので、最初は当然太い8ミリのほうだと思っていたのだが、取り回しの簡単さを考えたらやはり4ミリのほうがいいと思い直してそっちにした(8ミリのものには付いている自転車に取り付ける器具は4ミリのものには付いていない)。ワイヤーカッターを持った本気の自転車泥棒に来られたら4ミリも8ミリも変わらないんじゃないかとも思う。

草々

前略、

ドイツのBusch & Müller社のバックミラーCycle Star 901/2。ハンドルバーの端に付けるタイプ。

こんなものをわざわざドイツから輸入しなくちゃならないのかと思うのだが、ほかにはなかなか気にいるものがなかった。折り畳み自転車なので折り畳み時に干渉するものは当然だめだし、干渉しなくてもなるべくごてごてしていないシンプルな形のものがよかった。

これは形も機能もよかったのだが、もともとドロップハンドル用に作られたものでスピードP8のようなフラットなT字のハンドルに付けると鏡が運転者側を向かないので真後ろより外側しか見ることができない。鏡を運転者側に向けて真後ろを見るためには本体を少し削る必要がある。

草々

前略、

スピードメーター(サイクルコンピューター)は前の自転車に付いていたものを持ってきた。キャットアイの古い有線式のVelo 2。前輪のスポークに磁石をひとつくっつけ、フロントフォークに磁石のセンサーを取り付けて、有線でつながっている本体に前輪の周長(1周して進む距離)を登録すると、「前輪の回転数×前輪の周長」で走行距離が分かり、時速も計算できる。こう書くと当たり前のように簡単な仕組みだが、最初に考えた人は偉いね。

ぼくが子供のころに「サイクリング車」にいろいろな装備が付くブームがあって、アナログの速度・距離計が付いたものがあったが、それらは前輪の車軸の近くにある歯車から機械的に回転を速度・距離計に伝えて計測するものだった(参考リンク1・2)。

以前使っていたメーターが新しいダホン車に取り付けられなかったら、新しいものを買おうと思っていた。まず磁石がスポークに付けられない可能性があったが、これは大丈夫だった。もうひとつは有線式はコードの長さが限られていて、普通の自転車には十分な長さなのだが、折り畳み自転車などの車輪が小さいものだと、車輪からメーター本体を取り付けるハンドルバーまでの距離が長くてコードが足らない場合があるのだ。

以前の折り畳み自転車ではなんとかぎりぎりで足りた。新しいスピードP8では展開した状態だと大丈夫そうだったのだが、折り畳むときに高さを調整できるハンドルをいっぱいに伸ばさなければならないのでコードの長さが足らなくなることが分かった。

スピードメーターには有線式の他に無線式もあって、それだとセンサーと本体のあいだのコードは必要ない。無線式は少し高いが、これならすべての問題は解決かというとそうでもないらしい。無線式ならセンサーと本体がいくら離れていてもいいかというとそうではなく、使用できる距離は有線式のコードの長さと大差ないのである。なぜかというとあまり離れていても使用可能にすると、同じメーターを使用している人と並んで走ったり、追いぬかされたりするときに混信するらしい(固有のID、チャンネルなどはないのだろう)。さらに無線式はセンサーと本体の両方に電池を入れなければならず(有線式は本体だけ)、電池寿命も短い。

結局、コードを真ん中で切って、使わなくなったヘッドフォンのコードをつないだ。ハンダ付けしたほうがよいのだろうが、ハンダゴテがもううちにないのでねじってビニールテープを巻いただけですました。今のところちゃんと機能しているのでよしとしよう。

草々

前略、

オーストリッチの自転車用バッグ。これを買ったのはダホン車を買う前で、以前の自転車で使おうと思っていた。バッグを買ってから自転車を買い替えたので取り付けに少しうまくいかないところがある。

ハンドルバーの後ろに付ける「F-TB フロント〜ト」。折り畳み自転車などに多いT字型のハンドル専用で取り外したときは普通のトートバッグとして使える。バッグに付いているベルクロでハンドルバー2ヶ所とハンドルポスト1ヶ所をとめて使用する。

スピードP8にはハンドルバーの高さを調整できるシステムが付いていて、その固定レバーがハンドルポストの後ろに少し突き出していて、バッグが当たってしまう。取り付けられないことはないが、スマートではない。あと現物を見ずに通販で買ったら思っていたより小さかった。これはこちらの勝手な思い込み。

サドルの下に付ける「LP-02 サドルバッグ」。これも折り畳み自転車などの小さなタイヤの自転車専用。サドルからタイヤまでの長い空間を利用した大きなサドルバッグ。サドルの下に付いている二本のやぐらそれぞれとサドルポスト2ヶ所にベルクロで固定して使用する。

これまたダホン車に買い替えたためにちょっと困ったことになった。スピードP8はサドルの固定方法が、一般的な2本のやぐらに固定する方法ではないマイナーなI-Beamシステムという方法なのだ。サドルを下から見るとTの字にプラスチックが通っていて、縦に通った長いレールにサドルポストを固定する方法だ。ダホン車の他の車種のサドルではこのレールとサドルの間が素材で完全に埋っているものもあるようだが、スピードP8では幸いT字の部分とサドルの間には空間が空いていて細いものを通せるようになっているので、本来なら2本のやぐらそれぞれに通す二本の固定ベルトを両方とも一本のレールに巻き付けてなんとか固定できた。もう2ヶ所、サドルポストに固定するので問題ないだろう。

草々

前略、

ダホン・スピードP8という自転車を最近買った。アメリカで折り畳み自転車を主に作っているDahon社(米本社サイト)の製品。

ヨーロッパ製の折り畳み自転車にもいいものがたくさんあるのだが、どれもかなり高くていいものはどれも十万円はくだらない。無理すれば買えないこともないかもしれないが、そんな高級車に乗ってしまうと落ち着いて自転車から離れていられなくなりそうな気がした。ダホン社にも十万円以上するものがたくさんあるが、この会社のいいところはバリエーションの多いところだ。ほんの数万円から切れ目なしにたくさんの車種があって自分に合ったものを選べる。

スピードP8は中級車のなかでコスト・パフォーマンスが高いといわれているようなので選んだ。最初は同じ形のフレームでひとつグレードの低いヴィテスD7あたりにしようと思っていたのだが、いろいろ見ているうちにやはりちょっといいのがほしくなり、そこそこ安い店もあったのでスピードP8にすることにした。

それまでも十年ほど折り畳み自転車を使っていたが、変速のない安物(丸石自転車のあらら)に乗っていた。折り畳み方は特に違いはないのだが、折り畳みの早さや簡便さはかなり違っていた。ダホン車の折り畳み方法は極々一般的なもので、サドルを下げ、ハンドルとフレームを二つ折りにするものだが、ハンドルとフレームを固定から開放するシステムが洗練されていて楽なのと、サドルを下げたときにサドルポストの下端がフレームから出で車体を支えるようになっているため、車体を手で持ち上げたり、支えたりするする必要がほとんどなく折り畳むことができる。そして折り畳んでくっつく前後の車軸の近くのフレームに磁石とスチール板が付けてあってくっつけてがっちりと固定ができる。

公称15秒。急がなくても30秒もあれば折り畳んだり、展開したりできるだろう。

しかし瑕瑾もある。まずハンドルポストの折り畳み部分の固定解放レバーが折り畳んだときにフレームにあたってこすってしまうこと。レバーにはビニールのカバーがついているので大丈夫だろうとほおっておいたらフレームのあたる部分がだんだん剥げてきてしまった。対策としてレバーの該当部分にさらにビニールテープを巻き、フレームの方もクッション材とテープで保護した。もちろん美しいものではない。

もうひとつはハンドルが折り畳み時にフレームの間(二つの車輪の間)に挟まるようになっていて、まず二つ折りにする前に高さを変えられるようになっているハンドルバーを伸ばさなければならず、折り畳み時にうまく車体のスタンドバーなどに干渉しない長さにするのがちょっと面倒くさい。さらにブレーキレバーの角度によっては折り畳み時にタイヤなどに接触したり押し付けたりする形になって気持ちがよくない。これを防止するためにはハンドルバーの固定レバーを緩めてバーをちょうどいい角度に回転させればよいのだが、ここまで手間をかけるとちょっと面倒になってくる。

でもまあそれでも折り畳みは簡単。アパートの上の階に住んでいて自転車はいつも部屋まで持って上がっている。前の折り畳み自転車では折り畳むのが面倒なのでそのままかついで階段を上っていたが、ダホン車にしてからは下で折り畳んでから持って上がっても全く苦ではなくなった。むしろ持ちやすく、少し軽くなったので楽になった。これからどんどん乗り回していきたい。

草々

前略、

大師橋を渡り川崎区に入る。もう海は目前ということで水辺にはカニがいたり、貝を取ったりしている人がいる。

海まで2キロのポストを過ぎ、1キロのポストを過ぎ、ついに行き止まりになる。突き当たりの地面には多摩川の起点と思われる標識が埋め込まれている。川もそこまでは河原があり、その先は海っぽくなっているのだが、まだ両岸とも先まで陸地がある。対岸は羽田空港だ。

そこから先の陸地は公的には埋め立て地ということなのだろうが、道路もついているのでそっちの方にもいってみることにする。

川沿いの道はそこで行き止まりなので、1キロ半ほど戻り、脇道を出ると浮島へつづく公道へ出ることができるので、歩いて進む。

最初は公道なのでフレームをはずして歩いていたのだが、すぐに広い歩道はほとんどだれも通らないことに気付き、さらにその道には交差点というものがほとんどない一本道であることに気付いた。信号はけっこうあるのだが、両脇の工場からでてくる車両のためのもので段差もないので、スケートで滑ってもほとんど問題がないと分かり、滑走再開。

浮島橋を渡るときに、さっき到達した多摩川の河口が見えた。

左側の歩道を走っていたら途中に交番があって、ちょっとびびったのだが、知らんぷりで通り過ぎたら気付かれなかったようだ。浮島はけっこう大きくて、数キロをすべってやっと端にある浮島町公園に到達。3基の風力発電機が回っていた。まだもうちょっと埋め立て地がつづいているが、徒歩では行けなさそうなのでここをゴールにした。

帰りはすぐ近くに川崎駅前行きのバスターミナルがあったのでそれに乗って帰った。

川崎側からの大師橋

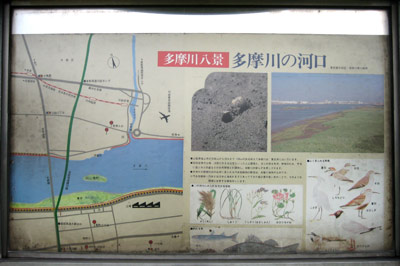

多摩川の河口の看板

海まで2キロのポスト

海まで1キロのポスト

多摩川右岸脇の道の終点。

多摩川河口の標識

川と海の境目

浮島橋から見た多摩川河口

浮島町公園

3基の風力発電機がある。

前略、

JR京浜東北線・東海道本線の鉄橋、京浜急行の鉄橋、新六郷橋を立て続けにくぐり、しばらく行くと舗装が悪くなり、大師橋が近づいてくるので渡って大田区から川崎市川崎区に入る。

つづく

JR京浜東北線・東海道本線の鉄橋

京浜急行の鉄橋

新六郷橋

大師橋