5月3日

自転車でバンフ周辺のミネワンカ湖、ヴァーミリオン湖、サンダンス峡谷などに行って、鈍り切っていた自転車用の筋肉を鍛えてバンフを出発する。

3時間ほどでユース・ホステルのあるキャッスル・マウンテンに着く。カナディアン・ロッキーには、まるで自転車旅行の人のためのようにハイウェイ沿いの数十キロごとにユース・ホステルがあるので、キャンプの用意をしていく必要がないのだ。

ユース・ホステルの向かいにはガス・ステーションとバンガロー兼業の食料品店があり、町よりちょっと割高だが食料が買えた。

思えば、ちょっと割高などといっているうちはよかったのだ。

5月5日

キャッスル・マウンテンを出発、レイク・ルイーズへ。

レイク・ルイーズはバンフの次にある観光拠点なのでデラックスなホテルが建ち、マーケットなどもあり、ちょっとした街になっている。

5月6日

ルイーズ湖へ。

5月だというのにまだ湖が凍っていた。バンフでは少し残雪がある程度で、湖は全く凍ってなかったので驚いた。絵葉書などにあるこの湖はとてもきれいな澄んだ緑色をしていて、それを期待していたのにがっかりである。

5月7日

日帰りでモレイン湖へ。この湖への道はまだ雪が残っているということで閉鎖されていたが、自転車は入ることができた。

モレイン湖とその後ろに広がるテン・ピークスと呼ばれる山々はカナダの20ドル札の裏にも描かれていて、日本でいえば富士山のような国を代表する風景のようだが、車道は雪が残っているため閉鎖され、レイク・ルイーズからはかなり距離があるので観光客は全くいなかった。

5月8日

朝から真っ黒な雲が出ていたので出発を延期、昼から雨が降りだし、その後、雪に変わった。

5月9日

晴れ。出発する。

モスキート・クリーク・ホステルへ。ここまでくるとユース・ホステルは設備のいい山小屋風になり、電気、電話、上下水道がなくなる。

キッチンと照明はプロパン・ガスを使い、暖房はガスと薪を併用する。水は近くを流れる小川からポリタンクで直接汲んできてガスで約5分以上煮沸消毒する。小川の水はもちろんロッキーの雪解け水で冷たく澄んでいて、一見、何の問題もなさそうで、実際に直接飲んでもおいしいのだが、注意しないとビーヴァー・フィーヴァーというビーヴァーのおしっこに含まれる成分で起こる熱病に掛かることがあるそうだ。

トイレは外に一人用の小屋がいくつかあって、中にはちゃんと洋式の便器があるのだが、その下は地面に穴があいているだけである。シャワーはもちろんない。

驚いたことに、電気のないこの宿に冷蔵庫があった。最初は単に保温のためかと思っていたのだが、扉を開けるとヒンヤリと冷たい。よく見るとガスの管がつながっている。日本にもガス冷房などというものがあるので同じ仕組みなのだろうが、どうなっているのかはさっぱり分からない。

ここまでくると食料品店はもちろん、その他の店も全くないのだが、ユース・ホステルに食料品のストックがあり売ってもらえる。

つづく

前略、

カナディアン・ロッキーの南の入り口であるバンフに着いた。

ロッキーは美しい自然と野生動物が見られる場所だが、見所は広い範囲に散らばっている。バンフだけを取ってみてもそうで、近くの湖といっても何キロも離れている場合が多い。それらを観光するにはレンタカーを借りるのが一番便利な方法なのだが、ぼくは免許証を持っていないので、次善の策は観光バスということになる。

ぼくも最初はそう考えていたのだが、バンフの周りぐらいはレンタバイクで行くほうが安上がりでおもしろいと思って店に行ってみた。この場合のバイクとは自転車のことである(ぼくは原付の免許も持っていない)。

レンタバイク屋に行くとレンタル料が思ったよりかなり高くて、この計画はすぐに諦めなければならなかった。しかしこのレンタル料なら安い自転車を買ってしばらく使うほうが得なのではと思いついて自転車屋へ見にいくと、安いものがあり、丸1日迷ったのだが、思い切って買うことにした。18段変速のマウンテン・バイクで199.99ドル。鍵やスタンド、後ろの荷台も買って税込みで250ドルほどだった。

つづく

非・解決編

さて、賢明なる読者諸君はこの事件をどう思われただろうか…。

この実際に起こった事件には、もちろん解決編などはなく、たまたまカジノに遊びに来ていたというロサンゼルス警察の殺人課の警部補も灰色の脳細胞を持ったベルギー人も現れない。

事件後、以前の宿でフロントの女性に事件の話をした。

「エディにだまざれたんじやないの」

開口一番、彼女はそういった。

「スマート・エディ…」と、彼女は続け、首を振った。

もちろん、ぼくにしても彼が怪しいということは事件直後から頭の中にあった。こちらの最大の失敗は、ぼくのほうから先にグランド・キャニオンに行こうと声を掛けたことだ。人は向こうから声を掛けてきた場合には警戒するが、自分のほうから悪人に声を掛けるとは思ってもみないのである。

ただ、彼がこの事件の実行犯でないことは確実である。ぼくは事件当夜、モーテルを出てから帰るまでずっと彼と一緒だったのだ。しかし、共犯者、実行犯が別にいたと仮定すると、怪しい要因は数限りなくある。それらを時系列で上げてみる。

▼カジノで儲けたといって、やたらとおごってくる気前の良さ。

▼日本の紙幣を見せてくれといって、ぼくにバックパックの中から1万円札を出させている。

▼公衆電話から電話ばかりしていた。イギリス人の旅行者である彼がアメリカで誰と話していたのか。

▼宿を犯行現場になるモーテルに移ろうといい出している。ぼくが断ると自分で金を出してまで移らせた。

▼宿を移らせた後、さっそくトップレス・バーに誘い、ぼくが再び断ると、また金は自分が出すといって、モーテルから誘い出すことに成功している。ただのバーではなくトップレス・バーというところも怪しい。もちろん、何度もいうようだが、ぼくは飽くまでも退屈していた。

▼モーテルの部屋の鍵は彼が持っていた。出る時に彼は鍵を締めていたし、帰った時にも鍵は締まっていた。網の張られた窓が破られた形跡もないので、実行犯は鍵を持っていたと考えられる。

しかし、彼の持っていた鍵が部屋を出た後に共犯者に受け渡された可能性は低い。バーに行くまでには、一緒だったスウェーデン人を始め、たくさんの人に会っているので手渡すことは簡単だったはずだが、バーからの帰り、タクシーを拾う時にエディは先に帰るかとぼくにいったぐらいだから、彼はその時には鍵を持っていたはずで、犯行後に鍵を回収する時間はなかった。ただ、彼がその時、ぼくに鍵を見せたかどうかはよく覚えていない。

▼モーテルの鍵がバーに行ってから帰るまでの間に、彼から誰の手にも渡ってないとしても、鍵は実物があれば、数分で簡単に合鍵を作ることができる。モーテルに投宿してからバーに行くまでの間に、彼は鍵を持って外出しているので、その時間は十分にあったはずである。

しかし、このことからは、実行犯が彼とは全く関係のない我々より以前にその部屋に泊まった人物ということもできる。

▼バーから出た時、彼は自分はカジノに寄るが君は先に帰るかと、ぼくを先に帰りたがらせているような口振りだった。犯行現場にぼく一人で帰らせようとしたのだろうか。犯行現場を目の当たりにして一人で狼狽する外国人を想像して楽しむつもりだったとすれば、悪趣味極まりない。

▼二人でモーテルに帰り、荒らされた部屋を見た後、彼は荒らされた自分のバッグの中を確認しようともせず(実際に全く触れもせず)、フロントに行き、警察に電話を掛け、そのまま盗まれた物は衣服とマネー・ベルトであると報告し、盗まれた現金の金額までも申告している。

▼よく分からないのが、ぼくが電話で盗まれたものを報告した後、彼が「腕時計も盗まれたんじやないのか」と尋ねてきたことだ。確かに腕時計を二つ持っていて、そのうちの一つは部屋に残していて、盗まれていたのだが、安物なので忘れていたのだ。

なぜ、本人の忘れていることを彼が知っているのか。知っていたとしても、どうしてそれをわざわざぼくに尋ねたのか。エディはその時、「モーテルのマネージャがいったのだがノ」と、後から付け加えた。それはまずいと思っていった苦し紛れの嘘だったのか、本当にモーテルの親父がそういったのかは分からないが、もし本当に彼がそういったのなら、彼も容疑者の中に入ってくる。この場合は、部屋の鍵のことなどは一切考えなくていいことになる。

▼犯行現場もおかしい。我々がモーテルを離れた時間、つまり犯行時間は19時から22時の間である。その間に荷物をひとつ残らず念入りに調べあげ、金目の物のみを根こそぎ持っていったのである。これは何時間も掛かる仕事ではないが、数分でできるとも思えない。犯人我々のことを知らない人物なら、我々が三時間も部屋を開けるかどうか分からないはである。食事をして30後には戻ってくるかもしれないし、10分後かもしれない。19時からという時刻を考えれば、それは十分にあり得ることである。それにもかかわらず、犯人は夜もまだ浅い時間から鍵を開けて堂々と部屋に入り、念入りに中を荒らしているところをみると、犯人は我々がある時刻までは帰ってこないということをあらかじめ「何者か」から「電話」か何かで連絡を受けて知っていたのではないかと考えられる。

▼クレジット・カードが盗まれていることを知って、ぼくが日本に届けを出そうとしたら、エディは自分が出してやるから今しなくていいなどと、届けを出すのを妨害しようとしたとも取れる言動をした。

▼警察への報告の後、彼は何時間も外出して深夜まで戻らなかった。いったい、何をしていたのか。共犯者のところへ首尾の確認にいったのか。

▼事件の次の日、強引にアメックスのオフィスまで付いてきた彼は、旅行者用小切手が再発行されたことを見届けると、金を貸してくれといい出した。うがった見方をすればぼくの荷物から金目のものを盗んだものの、現金は10万円ほどだけで、旅行者用小切手、旅券は闇市場に持っていかねば金にはならず、クレジット・カードは停止されてただのプラスチックの板に成り下がり、カメラ、ウォークマン、時計は中古で大した金にはなりそうもない。

思ったより金にならなかったために、さらにもうひともうけ企んだともみられる。両親や領事館に頼めといっても言葉を左右にして取り合わなかった。

▼長時間にわたるいい争いに嫌気が差したぼくは、彼のマインド・コントロールにはままるようにして金を掃き出したが、ぼくから金を巻き上げることに成功した彼は、まっすぐカジノヘ向かった。最初からそのための金がほしかったのか、残念ながらイギリスに帰るためには足りないので得意のスタッド・ポーカーで増やそうとしただけなのか。

これらの状況証拠からは彼の犯行であることはかなり濃厚なのだが、物的証拠は全くない。

もし、彼が犯人なら、ぼくは泥棒に追い銭をした銭形平次以来の大馬鹿者ということになる。

前回の旅では盗難、紛失、病気、けがなどは一切なかったのだが、今回は出発たった一週間目にして手痛い洗礼を受けてしまった。

この後、ぼくは金曜日、在サン・フランシスコの日本総領事館へ行き、旅券の再発行を受け、しばらくのあいだサン・フランシスコでのんびりと過ごして再び旅を続けた。

草々

モーテルの部屋の中は泥棒が入った後のドラマのシーンのようだった。

衣服はそこら中に投げ出ざれ、袋に入っていたものはすべて開けられ改められて中身が床に散らばっていた。バックパックは南京錠を掛けて、さらにチェーン・ロックでベッドの足につないであったのだが、バックパック自体がナイフで切り裂かれていた。

エディがすぐにモーテルのブロントに届けて、警察に違絡した。ぼくはしばらくショックでへなへなと座り込んでいたが、やがて盗まれた物を調べにかかった。この時、ぼくは愚かにもほとんどすべての貴重品を部屋に残していた。そして、そのすべてはきれいになくなっていた。犯人は荷物を念入りに調べ上げて、金目のものだけを盗み、その他の物はすべて残していた。

しばらくしてフロントでエディが話していた警察との電話が廻ってきた。詳しい状況などはすでにエディから聞いていたようなので、ぼくは盗まれたものを申告するだけでよかった。

続けて電話で旅行者用小切手の盗難届けをアメリカン・エクスプレスに出した。盗まれた現金が戻ってくることはほとんどないので諦めるしかないが、旅行者用小切手は、盗難や紛失の際には再発行ができるのだ。

クレジット・カードもない。日本の発行会社にコレクト・コールをかけ、届けを出す。最後に使用した日と場所を聞かれたが、これも日記帳で判明した。

そして何とぼくはこの時、旅券も部屋において出ていた。旅券まで盗むとは血も涙もない泥棒である。

その他、ウォークマンや腕時計、カメラなどが盗まれていた。エディの被害は現金の入ったマネー・ベルトと衣服ということだった。

ぼくは最初、事件を警察に連絡した後、彼らがモーテルに来て現場検証をするものと思って、現場の状況をなるべく崩さないようにして待っていたのだが、いつまでたっても彼らは来ず、やがてアメリカの警察はこの程度の「日常的」な「軽」犯罪ではわざわざ現場に出向いてくることはないのだということが分かった。こんな「軽」犯罪の犯人を苦労して探す時間も人材も理由もないのだろう。

報告が済んだ後、エディはちょっと出てくると言って外出し、何時間も帰らず、深夜になって帰ってきて、腹が立ってむしやくしやしたので道端で浮浪者と喧嘩してしまったといった。

次の朝、アメリカン・エクスプレスに電話をして、オフィスの場所を聞き、さらに領事館に電話し、旅券の再発行の手続きについて聞く。

シーザース・パレス・ホテルにあるアメックスのオフィスヘ。大丈夫だというのにエディが一緒に付いてきた。改めて盗まれた旅行者用小切手の番号を届け、アメリカ・ドルの小切手についてはその場で再発行された。カナダ・ドルの旅行者用小切手については、後ほどカナダのオフィスで再発行を受けてくれとのことだった。

再発行を受けた後、エディが頼みがあるといってきた。自分はお金を全部現金で持ってきていて、それをすべて盗まれてしまったから金を貸してくれというのである。

少しなら貸してやれるがと思って、いくら欲しいのかと聞くと、千数百ドル貸してほしいという。どうしてそんなにいるのかと尋ねると、すぐにイギリスに帰りたいからだという。そんな大金は貸せないといって断ると、彼はお金は必ず返す、自分のパスポートに住所が書いてある、これを写していいから、自分を信用してくれないのかと迫ってきた。

ぼくがイギリスの親に送ってもらえばいいというと、自分の親はお金を送ってくれるような親じやないと決めつけ、イギリスの領事館に行けばというと、そこでもお金は貸してくれないといい張る。

そこで、なぜ1000ドル以上も必要なのか、イギリスまでの片道はそんなにしないはずだというと、分からないというので旅行代理店に電話させて訊かせると、520ドルだったと彼はいった。今度はそれだけでいいから貸してくれと、彼はいい出したが、ぼくは彼が信用できなくなってきていたので、ほんとに航空券を買うなら一緒に代理店に行って金はぼくが直接払ってやるといった。

彼は怒りだした。これまで自分は親切にしておごってやったりしたのに、今は金を全部盗まれてしまったのだ。君は旅行者用小切手だったから再発行を受けれたんじやないかと、彼は唾を飛ぱしながら怒鳴った。

金を借りたいという男に怒鳴られる筋合いはないし、確かに彼はいくらかの金をぼくのために払ったかもしれないが、それはすべて彼のほうからいい出したもので、しかもぼくが断ったものを彼が半ば強引に自分で払ったのだ。そのことをいうと、しばらくは黙っていたが、また別の理由を考え出しながら、懐柔と怒号を繰り返しながらぼくに迫った。

その日一日続いたいい争いの末、結局、ぼくは再発行されたばかりの旅行者用小切手の中から200ドルをカジノで換金して(旅券がないので両替所では換金できない)彼にくれてやった。

ぼくは200ドル捨てたことよいいいが終わったことにせいせいしていた。その後、二度と彼と会うことはなかった…。

次の日、ぼくは最初に泊まっていた安宿の部屋で目覚めた。

前の晩、エディと別れた後、モーテルの親父に礼をいって、切り裂かれたバックパックに荷物を包み、それを胸に抱えて再びそこに戻ってきたのだ。

まずは新しいバックパックを買わなければ移動できないのだが、ここはギャンブルの街、ラス・ヴェガスである。そんなアウトドア用品を売っている店は見つからなかったので、衣料雑貨店のウールワースで頑丈そうな手提げ鞄を買い、それで間に合わせることにした。

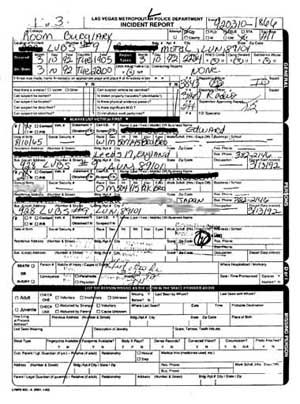

警察署へ事件の報告書を取りに行く。海外旅行者保険の保険金の請求や旅券の再発行に必要なのだ。この手の「軽」犯罪事件で被害者のために警察がしてくれることといえば、唯一これだけである。有料、5ドル。

これでもうこの街には用はない。バスの時刻表を見ると夕方発のロサンゼルス行があった。そこで乗り継げば領事館のあるサン・フランシスコに行ける(ロスにも領事館があるのだが知らなかった)。宿に帰って新しく買った鞄に荷物を詰めた。鞄は少し小さかったが、減った荷物にはちょうどよかった。ぼくはぴかぴかの鞄とぼろぼろの心を抱えてラス・ヴェガスを去った。

つづく

3月11日

邦人、ラスベガスで金品盗難

[ラスベガス10日]

10日夜、米国ネバダ州ラスベガスを旅行中の日本人Aさん(28)が宿泊中のラスベガス大通りにあるゲイトウェイモーテルに外出から戻ったところ、室内が何者かによって荒らされているのを発見、同地の警察署に通報した。

被害者のAさんによると宿泊中のモーテルを3時間ほど外出した間に何者かが部屋に侵入し、金品を持ち去ったらしい。室内には被害者の持ち物が散乱しており、鍵をかけていた鞄は切り裂かれ、中を改められて金目のもののみが盗まれたという。

盗まれたものは以下の通り。

旅券(パスポート)、現金 約10万円、旅行者用小切手 米ドル2400ドル分(約30万円)、カナダドル5000ドル分(約55万円)、カメラ、ウォークマン、腕時計、クレジットカードなど。

つづく

前略、

サンタ・モニカからサン・ディエゴを廻り、ロサンゼルス経由で早朝にラス・ヴェガスのバス・ターミナルに到着した。1時間ほど明るくなるのを待って安宿に投宿し、夜行バスでよく眠れなかったので早速ベッドに入った。

昼過ぎに起きてまわりをぶらぶらして宿に帰って旅人たちと話をしていたら、英語の「エイ」というところを「アイ」と発音する男がいた。オージー(オーストラリア人)かと思って尋ねたら、イギリス人だという。では、ロンドンからかと聞くと、そうだと答えた。

エディというその男は25〜30歳くらいで、国では牧場で働いていて牛の乳を搾ったりしているらしい。彼と話しているうちに彼はこの後、レンタカーを借りてグランド・キャニオンに行くつもりだということが分かった。

ぼくもこの後はそこへ行くつもりだったので、彼に車代をシェアするから一緒に乗せていってくれないかと頼むと、彼はすぐにオーケーしてくれた。その後、同じ宿にいたドイツ人も行きたいというので、みんなでシェアして次の日にでも出発しようと、話はとんとん拍子に進んだ。

その夜はカジノ見物ヘ。「サーカス・サーカス」などを見物する。

次の朝、エディに起こされてグランド・キャニオン行きを1日延ばして次の日にしたいといわれる。こっちは全く急いでないので、いいと答えて、そのまま再び眠った。

昼前に起きて、昼食をエディと食べに行く。ここではコンヴィニエンス・ストアのセヴン・イレヴンにもスロットマシンがある。彼は前の晩、カジノでスタッド・ポーカーをしてかなり儲けたということだ。

ラス・ヴェガスは砂漠の真ん中にある街なので毎日晴天だった。そこは周りの全く不毛な土地に比べれば、少しは「肥沃な平原(Las Vegas=スペイン語)」だったらしい。そんな明るい太陽の下で、ぼくは日光浴、エディはやたらと電話ばかりしていた。掛ける金もない旅人は明るいうちからカジノに行く気になんかならないのである。

宿でエディと雑談をしていたら、彼の財布からイギリス・ポンドの紙幣が出てきた。彼はそれをぼくに見せ、ぼくにも日本のものを持ってたら見せてくれないかというので、荷物の底から引っ張り出して1万円札を彼に見せてやった。

その日の夕方になって、エディがモーテルに宿を移ろうと言い出した。明日はグランド・キャニオンに向けて朝早く出発したいから、そのほうが便利だというのだ。ぼくはモーテルに沿まるほどの余分な金はないからといって反対した。

彼は宿代は自分が出すからというので、そこまでいうのならと近くのモーテルに移った。

夜になると、外出していたエディが帰ってきて、面白いバーがあるから行かないかと誘ってきた。少し行ったところにトップレス・バーがあるそうだ。モーテルの時と同じ理由で断る。 すると、彼はまた金は自分で出すからといい出した。

その日、彼はやたらと気前がよかった。カジノでよほど儲けたのだろう。結局、それまで泊まっていた宿で一緒だったスウェーデン人も誘って行くことになる。

バーはフロアに三つほどの小さな円形のステージがあって、そこで女の子が順番に入れ代わりながら踊り、客は酒を飲みながらそれを見物するようになっている。バーは大しておもしろくなかった。胸ばかりやたらでかい白人娘の裸を見ても全くいやらしい感じがしないし、それに裸といっても見せるのは胸だけなのである(これはトップレス・バーなのだから当たり前)。

女の子はエディがチップをはずんだので、我々の目の前で踊ってくれたりしたが、ぼくは退屈していた、全く退屈していた、本当に退屈していた。本当だ!

やがて、やはり退屈したのかスウェーデン人が先に帰り、しばらくして我々も店を出た。エディは自分はカジノに寄って行くがといって、ぼくに先に帰るかと尋ねた。ぼくはエディがどんな風にカジノで儲けてるのか見たいと思ったので一緒に行くことにした。

エディはしばらく手を上げてタクシーを止めようとしていたが捕まらず、しばらくして金を補充するために、一旦モーテルに帰ることにした。ぼくとエディは歩いてモーテルに戻り、エディはポケットから鍵を出すと部屋のドアの鍵を開けた…

つづく

前略、

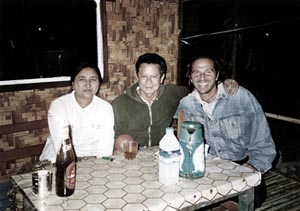

ミャンマーのシャン州、インレー湖畔の町ニャウンシュエに滞在していたときのこと。

現地の安宿に投宿するとフランス人のおじさんが泊まっていた。非常に明るくて活発な人で話しているうちに元ダンサーで今は振付けやパフォーマンスのプロデュースなどをしているひとだということが分かった。

さらに話をしているとたまには俳優もやっていて映画にも出ているという。

「ドーベルマン」に出ているというのだ。

「ドーベルマン」といえば日本でも1998年に公開されたヤン・クーネン監督のフランスのそこそこの大作映画である。

でもその映画は見ていなかったので、どうせちょい役で少し出てるくらいだろうと高をくくって、どのへんにでているのかと訊いてみると、いろんなところにでている、刑事の役だというので驚いた。

とはいうものの実は少し半信半疑だったので、帰国してから早速DVDを借りて見た。

ちゃんと出ていました。

彼の行ったとおりたくさん出ていました。

まず、オープニングのクレジットから名前が出てくるのだから主要人物といっていい。

まあ、物語に深くかかわる行動をするわけではないのだけれど、なんどもでてきて台詞ももちろんありました。

彼の名前はIvan Merat-Barboff。

[写真はミャンマーの宿「Queen Guesthouse」の人といっしょのイヴァン/「ドーベルマン」のなかでの彼]

草々

前略、

カナダで果敢にも単身でヒッチハイクをしていた女の子は、ある若い男の車に乗せてもらった。

走り出すと運転手は彼女のことをきれいだとしきりにほめ始めた。男は何度もそれを繰り返し、次に部分をほめだした。目がきれいだ、髪が…、と様々な部分をほめ続けた後、胸がきれいだなどといい始め、さらにこう切り出した。

「ちょっと、そのきれいな胸に触ってもいいか」

彼女がすぐに丁重に断ると、途中で車を下ろされてしまった。

ヨーロッパで別の女の子は、ある場所にヒッチハイクで行った帰り、再び拾った別の車が行きとは違う狭い道路に入っていき始め、そのことについて尋ねても、運転手の男たちは「大丈夫」としかいわず、頼んでも車を止めてくれなくなったので、怖くなって、車のスピードが落ちた時に飛び下りて逃げた。

ある男はアメリカでアメリカ人の旅行者と知り合い意気投合し、そのアメリカ人の車に乗せてもらい旅をしていた。

ある日、その車が故障したというので、しばらく二人でレンタカーを借りることにした。アメリカ人はクレジット・カードを持っていなかったので(アメリカではクレジット・カードがなければレンタカーを借りることはできない)、男のクレジット・カードで車を借りた。

その次の日、そのアメリカ人は男の名義で借りたレンタカーと共に消えてしまった。

警察に届けるとそのアメリカ人は国立公園を放火した前科のある連邦犯罪の前科者ということだった。

その後、レンタカー会社が車は男の名義で借りたのだから、男にすべての責任があるといって賠償を求めてきたので、彼は土地の弁護士に相談しなければならなかった。その弁護士によると男には責任はないので、早くこの州から出てしまいなさいと勧められ、そうした。

別の男はヨーロッパで大型トラックを拾った。

しばらく走っているとトラックの運ちゃんがズボンのジッパーを開けながらこういってきた。

「なめてくれないか」

男が断ると運ちゃんはあっさり引き下がったが、すぐにこう続けた。

「じゃあ、おまえのをなめさせてくれないか…」

草々

前略、

入国審査の順番が廻ってきた。いくつかの質問の後、係官が職業を尋ねてきたので、ぼくが仕事はやめたと答えると、彼は理由を尋ねてきた。

「フォー・マイ・ロング・トラベル」

英語は得意でないぼくは、自分のこの長期の旅をするためにやめたという意味でそう答えた。すると係官は自分の胸を押さえながら再び尋ねた。

「どんなトラブルだ?」

「ノー、ノー、トラヴェル!」

ぼくはあわてて下唇を噛む「V」の発音に気を付けながら訂正した。

しかし、後で考えると問題はVの発音だけではなかったようだ。

彼が「どんなトラブルだ」と尋ねた時に片手で胸を押さえていたのは、ぼくの答えの「ロング」を「ラング」(Lung=肺)と聞き取ったためだとわかった。彼はぼくの答えを「肺病のためだ」と受け取ったのである。

このことは、ぼくを少し落ち込ませたが、入国審査官に対してでたらめな受け答えをするというのは、実は悪いことではない。入国審査官が最も気を使っているのは、外国人が不法に長期滞在して働くことなので(これは当時のお話。現在はもちろんテロ関係であることはいうまでもない)、英語がうまく話せるとアメリカで働くことができる奴と見なされるのである。入国審査の時は分かっていても質問を訊きかえし、ヘたな英語で答えたほうがいいのだ。

しかし、その前にぼくは仕事をやめたと答えている。これはもちろんよくない答えである。この国で新しい仕事を探し、一発当ててやろうとしているのかもしれないと思わせるのに十分だからだ。そうはいっても、日本の会社員に長期の休暇が取れないことはかなり知れわたってしまっているので、長期旅行をする場合には答えに気をつけなくてはならない。

他には「この国に友人はいるか」という質問にも気を付けなくてはならない。友人宅に長逗留されるのを恐れているのだろう。もちろん、いないと答えたほうがよい。とにかく、自分は善意のの観光旅行者だということをよく分かってもらわなければならないのだ。

草々

前略、

世界の文字の中にはいろいろな独特の数字を表すシステムがあります。

数字を表すために独特の文字を持つところ(日本の漢数字がそうです)もあれば、既存の文字に数字を当てはめるという方法(ローマ数字がその方式のひとつです)を採るところもあります。

しかし、これらの独自方式はそれほど機能的でなかったのと「0」を表すことができなかったため、ほとんどの地域でアラビア数字が使われるようになりました(日本のように独自方式と併用しているところもあります)。

アラブ世界に行ったことのある人なら知っていると思いますが、そこで使われているアラビア数字は、我々の使用しているアラビア数字とは違うものです。現在、我々が使っているアラビア数字はアラブからヨーロッパに伝わったあとに変化したものなので、痕跡は残ってはいるもののアラブのアラビア数字とはかなり違っています。

このアラブのアラビア数字も実はアラブで作られたものではありません。アラブ人が数字交じりの文を書いているところを見てみれば、その数字のシステムがその土地で生まれたものではないことがよく分かります。

ご存じの通り、アラビア語は右から左に書きますが、数字のところに来ると彼らは少し空白をあけて数字だけを左から右へと書くのです(我々の数字と同じように一番右が一の桁)。この数字のシステムがよそから来たことは明かです。

実はアラブのアラビア数字、そしてもちろん我々の使っているアラビア数字も、発明されたのはインドなのです。アラブでは彼らのアラビア数字のことを「インドの数字」と呼んでいるそうです。

草々

追伸、

最近、旅したミャンマーでは独自のミャンマー数字が使われていました。

地元の人々は普通のアラビア数字も理解しますが、一般に使用するのは独自の数字で市バスなどにもミャンマー数字しか使われていないので覚えておかないとちょっとやっかいです。

アラビア数字との見かけの相関も若干見られるのでお隣のインドからやって来たものと思われます。

[写真はミャンマーの列車内、座席にミャンマー数字(18)が書いてある]

前略、

前回の「言葉の家族」では世界で話されている言葉のかなりの数がインド・ヨーロッパ語族というカテゴリーに入り、ひとつの祖語から分かれていったものらしいということを書きましたが、文字の世界にもたくさんの文字の共通の祖先となる文字があります。こちらは言葉とは違い遺跡として残っているので実際にどのようなものだったか、どこで使われていたかがかなりはっきりと分かっています。

紀元前1500年頃、地中海の東にフェニキアというところがありました。そこに住むフェニキア人はすぐれた航海術を持ち、商才にも長けていたので地中海沿岸の国々と取引をし、自分たちのすぐれた文化を伝えていきました。彼らの使っていた文字がフェニキア文字で、右から左へと書く22の子音を表す文字から成っていました。

この文字の源流はエジプトのヒエログリフが簡略化されてできた民衆文字(デモティック)にあるといわています。

フェニキア人が使っていた言葉はアラビア語やヘブライ語などのセム(アフロ・アジア)語族の言葉ではなかったかといわれています。これらの言語は母音が少ないので子音だけの文字でもあまり不都合がなかったということです。

紀元前9世紀頃、このフェニキア文字がギリシャに入ります。しかし、ギリシャ語はインド・ヨーロッパ語族の言葉であり、母音も多いので、そのままではギリシャ語を書き表すには不便でした。

そこでギリシャ人はこの文字にアクロバティックな独自の変更を加えます。それは文字の中でギリシャ語にはない子音の文字を母音の文字にしてしまうというものです。

この結果、A、E、O、Yが母音字となり、その後いくつかの文字を付け加え、紀元前4世紀頃、子音17と母音7の文字を持つギリシャ文字として完成します。

さらに右から左へ書いていたのも犂耕式(書く方向を一行ごとに変えていく方式)を経て、左から右へ書く方式に定着します。

これらの変更と当時のギリシャ文化の影響力から、この系統の文字は大きく広がることになります。

まず、ギリシャ文字はローマに入り(ギリシャ人とローマ人の間にエトルリア人を経由しているという説もあります)、紀元前3世紀に19文字からなるラテン語を表すラテン文字となります。

さらに紀元後5世紀頃にギリシャ文字はカスピ海と黒海の間にあるグルジアとアルメニアに入り、それぞれの言葉を書き表すグルジア文字、アルメニア文字となります。

9世紀にはギリシャ語はさらに影響力を持つ文字のお手本となります。

その頃、今のルーマニアとスロバキアの国境あたりにあった大モラヴィア公国が、今のトルコとギリシャあたりにあったビザンチン帝国にキリスト教布教のための人員派遣を要請し、皇帝はコンスタンティノスとメトディオスの兄弟を派遣しました。この時にコンスタンティノスは、当時、東ヨーロッパで話されておりまだ文字を持っていなかったと考えられているスラブ語にキリスト教の福音書を翻訳するため、グラゴール文字と呼ばれる文字を作りました。

この時彼が作った文字は独自なものだったので書くのも読むのも難しかったためか半世紀ほど後に、この文字を基にしてギリシャ文字を取り入れて作り直した文字が現れます。この文字がキリル文字と呼ばれているものです。

グラゴール文字を作ったコンスタンティノスは修道士となった後にキュリロスと名乗るようになり、これはスラブ名でキリルというのでキリル文字と呼ばれるようになりましたが、彼が作ったのはグラゴール文字で、キリル文字を作ったのは彼ではないといわれています。

ここで大きな意味を持つのが、グラゴール文字とキリル文字がキリスト教布教のために作られたということで、この文字はギリシャで信じられていたキリスト教であるギリシャ正教(東方正教)と共にスラブ語圏とその周辺地域に広まりました。そのため、現在キリル文字を使用している国は(ソ連に押しつけられた国を除いて)ほとんどが東方正教の国といってかまいません(ルーマニアは東方正教の国ですが19世紀にラテン文字に切り替えました)。

同じようにローマ・カトリックと共にラテン文字は西ヨーロッパを中心に広まりました。

話を再び紀元前に戻します。紀元前8世紀頃、アラム(現在のシリアあたり)にフェニキア文字から派生したと思われるアラム文字が現れます。

この文字は紀元前2世紀頃にヘブライ文字になり、紀元後5〜6世紀にはナバタイ文字をなかだちとしてアラビア文字になります。

ヘブライ語は紀元後2世紀のユダヤ人の離散と共に死語となり、宗教語としてのみ残っていたものを1500年以上の後にイスラエルの公用語として復活させました。その間、生きた言葉として全く使用されず変容する機会がなかったため、ヘブライ文字は22文字の子音字のみでできていて、右から左に書くなど紀元前のフェニキア、アラム文字の特徴をそのまま持っています。

草々