ワルシャワをバスで出発する。

夕方の6時頃、国境に到着。出国を待っている長いトラックや乗用車の列の横を通り抜けて止まると、ポーランドの出国審査のために制服をきっちりと着た中年の無表情な係官が入ってきた。ぼく以外の乗客はすべてポーランド人とバルト三国の人のようだ。彼らに対する旅券のチェックは簡単なものだった。

しかし、ぼくの番になって無表情の係官は、人が変わったようにぼくの旅券を調べ始めた。無言のまま、すべてのページをたっぷり5分間は前へ後ろへと繰りながら、他の国の査証のページも穴の開くほど調べていた。その真剣な表情は単に好奇心から見ているとはとても思えず、どこからか何でもいいからミスを捻り出して金でもせびろうとしているように見えた。

結局、彼はぼくの旅券から何も見つけだせなかったらしく出国スタンプが押され、彼は無言のまま旅券を突き返してきた。

しばらくして、今度は帽子を斜めにかぶり制服のボタンも留めずに着くずした若い男が入ってきた。リトアニアの係官だった。彼は乗客と陽気に話しながらチェックを進め、ぼくの旅券を見ると、「ジャパーン!」と大袈裟に叫び、ぼくになにごとか話しかけてきたが、それはエストニア語だったようだ。彼がぼくに何か尋ねると乗客はそれを聞いて笑っていた。

彼はすべての乗客の審査を終えると出ていった。彼はぼくの旅券に入国スタンプを押すどころか(スタンプを持ってなかった)、査証も調べず、表紙を見ただけで旅券を開くこともなく出ていった。

後ろの席の英語を話す女の子に、彼がぼくにした質問のことを尋ねた。

「彼はあなたに『拳銃は持ってないね?』って尋ねたのよ」

リトアニアはとてもいいところのようだ。

夜の10時にリトアニアの首都ビリニュスの元ソ連の国営高級ホテルだったホテル・リトバ前に到着した。

ワルシャワからここまでは列車でも来れる。夜行の直通列車もあるのだが、これを使うにはとても大きな問題があった。ワルシャワからビリニュスへの直通列車は、ポーランドから直接リトアニアに入らずにバルト三国と同じく元ソ連の共和国で独立したベラルーシの領土の北西部の隅をほんの少しかすめていくために、ソ連時代は何の問題もなかったのだが、今ではベラルーシの通過査証が別に必要なのである。

ぼくがワルシャワで情報を聞いた中の一人は、これを知らずにこの列車に乗ってしまい、列車がポーランドを出てベラルーシに入り入国審査官が来た時、彼はそこがベラルーシであることを知らないので、最初、状況が全く把握できなかったらしい。やがて、そこがベラルーシであることが分かったが、後の祭り。彼はほんの少しその国を通るためだけに査証代を数十ドル請求された。彼はなんとか払わずに済むように交渉したらしいが、その列車がベラルーシを通ることを知らずにくる旅人は多いのだろう、向こうは慣れたものだったらしい。

「別に我々は君をポーランドに送り返してもいいんだよ」

そういわれて、彼は査証代を払うしかなかったそうだ。

リトアニアに着いてから知ったのだが、この時にはソ連時代には廃止されていたポーランドとリトアニアを直接結ぶ路線が再開されていたらしい。

宿を探しに行く。ワルシャワで聞いた情報に従っていくと、そこは普通のアパートメントのようだったが、受付のおばさんに話すと泊まれるということだった。部屋がたくさん空いているので、多分、内緒で旅人に部屋を貸しているのだろう。通された部屋は狭いワンルームの部屋でアパートメントなのでキッチンとバスルームが付いていたが、お湯は出なかった。宿代はドル払いで4ドル(帰りにもう一度泊まった時は2ドル)だった。

一休みした後、街へ出て10ドル両替した。ロシアの貨幣であるルーブルもまだ多少流通していて使われていた。

ビリニュスの街には高層建築は全くなく、高い建物はすべて教会という古い落ち着いた町並みが続いていた。ビリニュスはこれまで訪れた国の中で最もなにもないいなかな首都だった(この後に訪れた国も含めても第1位は変わらない。つまりラオスのビエンチャンよりもいなかということ)。

この後のバルトの国もそうだったが、街にはたくさんの花屋があり、これらの国の美しいアクセントになっていて、心を落ち着かせてくれる。

近くのセルフサーヴィスのカフェで食事をした。コーヒー、ゆで卵、茹でたソーセージを食べて、150タローナス(40円弱)。この調子では宿代はドルで払っているし、数日ではとても10ドル分を使い切れそうにないので、まずかなり伸びていた髪を切りにいったら300タローナス(80円弱)、そこでこの夜はワルシャワで教えてもらった高級レストランに行って食事をした。ピンク色のグランド・ピアノがあって(演奏はしていなかった)正装したウェイターのいるところである。

ボルシチ、キエフ風カツレツ(レーズンとバターの入ったチキンのカツレツ)、アイスクリーム、紅茶で、たったの760タローナス(200円弱)。安いのはとてもいいのだが、一人で食事するのにジーパンと汚れたジャケットでいちいち高級レストランに入るのは気詰まりだった。しかし、ビリニュスにはまともなレストランのほかにはセルフサーヴィスのカフェぐらいしかなく、気軽に入れるレストランがあまりないのだ。まだあまり外食の習慣がないのだろう。

つづく

前略、

バルト三国には独立の頃から注目していた。旅人は新しく独立した国や個人旅行が解放された国などがあると行ってみたくなるものなのである。

今回も東欧に行くと決めた時、できればバルト三国に寄りたいと思ったのだが、カナダを出た時点では計画は全く具体的ではなくほとんどあきらめていた状態だった。問題は情報の少なさで、カナダを出発する直前にでたガイドブックにやっと少し情報が載り始めたというところだった。

多少情報が少なくても、治安さえ問題なければ、だいたいはなんとかなるものなのだが、今回、ぼくはほとんど必要最小限と思われる資金しか持ってきていなかったので、不必要な浪費は押さえなければならなかった。バルト三国の物価が安いであろうということは容易に推定できたが、国によってはいくら一般の物価が安くても、すべてのものが安いとは限らず大きな出費がかさむことがある。

その代表的なものが宿泊費で、特に共産圏では外貨を稼ぐため、旅行者に国営のデラックスなホテル以外には泊まらせなかったり、そこまでいかなくても一般市民が使う安宿には泊まれなかったりする場合が多い。宿泊施設自体も少なくて、ドミトリー形式などという薄利多売の資本主義的なシステムがほとんどないため、宿代が結構掛かってしまう場合が多いのである。

前回の旅では、中国からバルト三国も所属していてまだ崩壊していなかったソビエト連邦をシベリア横断急行で通り、フィンランドに入った。ソ連ではイルクーツクとモスクワのホテルに1泊ずつしただけ(あとは寝台列車泊)だったが、それぞれ1泊が約70ドルと140ドルの高級ホテルを予約して日本で前払いする必要があった(当時のレートは約135円)。これらはソ連の一般市民の月給より多かっただろう。

ホテルだけではなく、ソ連では国内旅行のすべての予定を出発前に決めて、すべての宿泊と移動(列車、飛行機)の予約をして、料金を前払いしないと入国査証が出ないシステムになっていた(トランジット・ヴィザの場合は予約しなくても出る)。

その後、バルト三国は独立してこのソ連式の査証システムがなくなったことは分かっていたが、安宿がある可能性はまだ低かったのでバルト行きはほとんどあきらめていた。しかし、ポーランドのワルシャワまで来て少しずつ情報が入り始めた。

ワルシャワのユース・ホステルに着くと、これからバルト三国へ行くという白人の女の子がいた。彼女に聞いてワルシャワにリトアニア大使館のあることや、首都のビリニュス行きの長距離バスがあることを知った。でも、彼女は安宿の情報は知らなかった。

ユース・ホステルの掲示板を見ると、リトアニア大使館の住所に加えて、日本人は査証を無料で取れるという日本人のメッセージとバルト三国はそのうちの一ヵ国の査証ですべてに通用することなどが書かれていた。

それらの情報を得た次の日、宿の情報は相変わらずなかったが、とりあえず大使館に行き査証を申請し、バスのスケジュールや料金も聞きにいった。この時点ではまだ行くとは決めてなかったが、査証は無料なので行けなくても記念になるだろうと思ったのだ。

その次の日、ついにユース・ホステルにバルト帰りの旅人が別々に二人もやってきた。彼らが苦労して探した安宿などの情報を教えてもらい、バルト行きはついに決まった。

つづく

前略、

ビリー・レッツが好きです。

ビリー・レッツはアメリカの小説家でいままでに2冊の長編小説を出していて、両方とも翻訳が出ています。

「ビート・オブ・ハート」Where the Heart Is ★★★★★

妊娠したティーンの女の子が恋人と新天地を求めて西海岸へのドライブ中、ささいなことから田舎町のマーケットに置き去りにされてしまう。全くお金のないその娘は毎晩マーケットに忍び込んで夜を明かしていたが、ある夜産気づいてそこで出産してしまう。

幸せではなかった女の子はその田舎町で人々の優しさに触れ、新たな人生を歩みはじめる。

この小説はナタリー・ポートマン主演で映画化され「あなたのために」という邦題で公開されましたが、ぼくはまだ見ていません。イメージをこわされるような気がするので。

「ハートブレイク・カフェ」The Honk and Holler Opening Soon ★★★★★

田舎町の小さなドライヴイン・カフェを営む30台の男。家族同然の中年女性のウェイトレスはいるが、コックは何度雇っても長くいついたためしがない。

ある日、けがをした犬を抱いたネイティヴ・アメリカンの若い女がヒッチハイクで店にやって来る。女はバイトでカー・ホップ(ドライヴインの車相手のウェイトレス)をやらせてくれとたのんでくる。中年女性は「この女はトラブルを招く」と感じる。

こちらも映画化されるようで、レッツ自身が脚本を担当したとも聞いているので、多少期待が持てますが、主演がまたナタリー・ポートマンという噂も聞いていて原作のインディアンという設定を替えてしまっているのかが気になるところです。

最初に読んだのが「ハートブレイク・カフェ」のほうで、読み出したらやめられなかった上に、読み終わった直後からまた最初から読みはじめたほどです。

レッツの作品はダサいいいかたでいうと「癒し系」、傷ついて不幸な人たちがまわりの人々(彼らも決して幸福というわけではない)のやさしさに触れ、前向きに進んでいこうとするというような話です。ウィーピー(お涙頂戴もの)だともいわれますが、ぼくはあまり行き過ぎていなければウィーピーなのも嫌いではありません。

新作の「Shoot the Moon」がアメリカで発売されています。ほしいのですが、ハードカヴァーなのでちょっと高くて躊躇しています。

草々

前略、

宿でアメリカ人の女の子と話していた時、ぼくが日本を出て1年ほど経つと話すと、彼女はホームシックにならないかと尋ねてきた。ぼくはホームシックにはならないが、日本食がとても食べたいと答えると、彼女はそれに大きくうなずいてこう言った。

「そうね、私もアメリカ料理がすごく食べたいわ!」

アメリカ料理…? ぼくは彼女の意表を突く答えに一瞬言葉を失った。しかし、日本人が日本食を食べたいのだから、アメリカ人がアメリカ料理を食べたいというのも当然ではある。それは分かるのだけど…。

ぼくは好奇心を押さえ切れず、彼女にどんなアメリカ料理が食べたいのか尋ねた。

「リアル・ハンバーガー!」

彼女は堂々とそう答えた。

彼女にとって、ポーランドのハンバーガーやマクドナルドは「リアル」ではないのだろう。彼女が「リアル」と強調するところに自国の食文化に対するこだわりが見えなくもないが、こだわる対象がハンバーガーになってしまうところにその違いが見えた。

ちなみに、そんなことを考えていた食の国、日本からの旅人であるぼくの食べたかった日本食は「リアル・コロッケ!」だった。

草々

前略、

短い間だが、モントリオールにアパルトマンを借りて住んでいた。

カナダの大都市には必ず中華街があって、ヴァンクーヴァやトロントの中華街はかなりの大きさだが、モントリオルのものはフランス語圏の州ということでか規模は小さい。そのいつでもごちゃごちゃと人の多い中華街にはもちろん中国系の移民たちがいる。

カナダには中国系の他にもたくさんの移民がいる。ぼくの住んでいたアパルトマンの管理人はインド系、同じ階の学生はスーダンからの私費留学生で、留学を終えたらそのままカナダに住みたいといっていた。世界各国の料理がファスト・フードで食べられるのも、移民がそれだけ多いということだろう。

モントリオールはフランス系という理由で移民の数は他の州に比べると少ないのかもしれないが、それでもよく目に付く。最近は移民の受け入れに消極的になってきているアメリカに変わって、カナダは大きな受け入れ先になっているのだ。

カナダへの移民が多いのはやはり香港からだろう。

街を歩いていても中国系は東洋人ということもあり、移民の中ではよく目立つ。彼らのファッションなどは全く垢抜けてるので、日本人とは一見して見分けが付かないのだが、よく見ているとなんとなく分かる気がする。簡単にいって、日本人のほうが幸せそうな顔をしているのである。ある日本人の旅人は、同じことを「日本人はへらへらとしてるからすぐ分かる」と悪意を込めて表現していた。

遊びに海外旅行に来ている日本人が「へらへら」と幸せそうにしているのは当たり前ともいえるが、それを抜きにしても中国系の人々の表情は概して堅い。

もともと、漢民族はそういう顔なのだといわれればそれまでだが、大きな異文化の中に入った少数派であることがそうさせるのかもしれない。

ハリファクスの鉄道の駅で会って、しばらく話をした移民8年目という初老の中国系のおじさんは、「この国には人種差別がある」、「自分はこの国に来てからいいことが全くない」と、ぼくにそういった。

モントリオルのユース・ホステルで、移民先を探しているところだという若い男に会ったこともある。彼のこれまでの生い立ちは複雑だった。

彼はイスラエル人ということだったが、生まれはそこではない。彼はロシアで生まれたユダヤ系のロシア人なのだが、当時のソ連を離れ、一旦は難民の査証を得てアメリカに住んでいて、後にイスラエルに帰化したのだ。

やっと安住の地を見つけて落着かと思われたのだが、旅での出会いが彼の行く道をまた複雑にした。彼は旅の途中で出会ったベルギーの女性と恋に落ち、結婚する。詳しくは教えてくれなかったが、ロマンチックな話もあったと笑っていた。

二人は結婚後、ベルギーに住み、赤ちゃんも生まれた。幸せな生活ではあったが、問題もあった。彼の奥さんが生まれ育ったのはベルギーのフランス語圏(ベルギーもフランス語とフラマン語の二つの公用語を持つ国である)で、話せる言葉はフランス語と英語で、クリスチャンである。彼のほうが話せるのはロシア語と英語とヘブライ語(イスラエルの公用語)がいくらか、というわけで、彼ら夫婦は英語で話している。

彼によると、ユダヤ人でないものがイスラエルに住むのはかなり厳しいという。ベルギーに住むなら、彼は子供のことも考えて、彼にとって4ヵ国語目になるフランス語を勉強しなければならないだろうという。そこで彼らは、全くの第三国に移民する可能性を探っていたのだった。そのため、二人の共通語である英語と彼女の母国語のフランス語が公用語で、しかも移民の受け入れに寛容なカナダに来たというわけだった。

ちなみに、カナダでは四年間のうちに合法的に三年在住していれば、帰化を申請することができるそうだ。また、カナダは国籍に関して生地主義を採っているので、カナダで生まれた赤ちゃんは両親の国籍には関係なくカナダ国籍が与えられる。

ロッキーを旅している時にも、それぞれ別の国から海外旅行でカナダに来ていて、カルガリーのユース・ホステルで知り合って結婚し、カナダに住んでいるという家族にあったが、二人の間に生まれた子供はカナダ国籍だが、カナダに帰化していない夫婦は元の国籍のままなので彼らは家族全員の国籍が違うのだった。

[写真はモントリオールではなく、同じケベック州のケベック・シティ]

草々

前略、

カナダの首都オタワへ。

ここのユース・ホステルは元・刑務所で、手を広げれば届くほど幅の狭い独房の壁を、2〜3つぶち抜いて広げて2段ベッドが2〜3台入った部屋に寝泊まりする。つまり、昔は囚人が2〜3人しか入っていなかったところに、今はその倍の4〜6人泊めているのだ。我々の扱いは囚人以下なのか!(しかもお金まで払っている)

鉄格子もそのままなので、通路から部屋は丸見えで、ぶち抜きの部屋の鉄格子のうちの一つがドア代わりになる。軋む音が通路に響いて少々うるさい。建物の上には公開絞首刑台があり、縄の輪っかも付けたままにしてある。

週に数度、無料の所内見学ツアーが行われ、一般の観光客が牢屋とその中のベッドに寝転がっている旅人を見学にくる。

お化けが出るといわれている部屋もあって、そこに1晩泊まると次の日はただで泊まれるという。お化けの部屋はともかく、普通の部屋でも気持ちが悪いといってすぐ出ていく人もいた。想像力豊かな人は、昔同じ場所にいた人のことを考えてしまうのかもしれない。ぼくは面白くて、気に入った。

さらに東へ行ったニュー・ブランズウィック州のキャンベルトンには現役の灯台の建物を使ったユース・ホステルがある。

その他に泊まった変わり種宿といえばスウェーデンのストックホルムには船のユース・ホステルがあった。

[写真は灯台ユース・ホステルとカナダのユース・ホステル会員証]

草々

前略、

映画のDVDの音声をmp3化してiPodにおとしたのはいいものの、すでに見た映画ならなんとか雰囲気で筋は追えるとはいうものの、ぼくのような語学初心者には個々の台詞の聞き取りは何回聞いたってさっぱりわからない。

そこでシナリオがほしくなる。

日本の出版社でも日本語訳がついたシナリオの本を売っているけど、だいたいが一部のメジャー映画に限られている。

地元アメリカだとクラシックからインディペンデントまでけっこういろいろな映画のシナリオが出版されていて、日本でも大きな書店や通販で入手可能だ。

例によってインターネットでもダウンロードができる。

All Movie Scripts dot Com | Free Movie Scripts & Screenplaysなどからシナリオがダウンロード可能だ。ほんの一部読んだだけだけど、シナリオは最終決定稿ではないことが多いため、実際の映画とは違っている場合が多いようだ。どれぐらい違っているか、どこがカットされたのかをさがすのもまた楽しいのではないだろうか。

草々

ミャンマーには車が多い。

ミャンマーに田舎な国を想像していった人たちは意外に都会で騒がしいミャンマーの町に驚いてしまう。ぼくのようなラオスが大好きな人間は、ミャンマーも勝手にラオスのような「なにもない田舎ないい国」ではないかと期待して行ってしまうので最初は面食らうのだ。

ミャンマーには車が多くて、そのほとんどが日本の中古車だ。

まずヤンゴンの空港に降り立ったとき(今どき珍しくタラップで滑走路に降りる)から名古屋の市バスが出迎えてくれる。広告やペイントも日本にあったときのままだ。

町を走るバスも日本各地からやってきた中古バスである。

長距離バスだと「○○観光」とボディにペイントされたままの大型の観光バスが走っている。

日本の車をミャンマーで使うには不都合な点が多々ある。

ミャンマーは「車は右側通行」で「距離はマイル表示」なのだ。

元イギリスの植民地で日本軍にも占領されたことがある国だが、なぜか右側通行(隣国タイはこれまたなぜか左側通行)で、これは右ハンドルの日本車を走らせるには不都合で長距離バスに乗っているととても怖い。運転手から前の見通しが利かないので追い越しがとても危険なのだ。

もちろん対策もなされていて長距離バスだと交代の運転手や助手がのっているので、左側の窓やドアから乗り出して前を確認する。

それから独特のウィンカーの使い方がある。

日本なら普通追い越すほうがウィンカーをつけて知らせたりするらしいが、ミャンマーでは追い越されようとしている前の車がウィンカーを出して後の車に追い越しても大丈夫だということを知らせるシステムになっているようだ。

市バスにはさらに問題があって日本の市バスは乗降口が左にしか付いていないのである。つまりミャンマーだと道の真ん中に向いてドアがついていることになり、さすがにこれでは危険だということでミャンマーの市バスは右側に無理矢理ドアを増設して使っている。

距離にマイル表示をつかっているのでスピードメーターが分かりにくいだろうと思ってミャンマー人に訊いてみたが、スピードメーターはほとんど壊れているので問題ないとのことだ。まあ、みんなかなり古い中古車なのでそれほどのスピードは出ないだろう。

日本のままのペイントで走っているのはバスだけではなく、乗用車やピックアップトラックも日本にあったままのペイントやバンパースティッカーで走っている。

ヤンゴンでは日本の自動車教習所の教習車がそのままのボディペイントと「仮免許練習中」というプレートを後ろにつけて走っていた。しかもその車はタクシーとして使われていた。仮免許のタクシーはいやだな。

以前行ったことのあるパキスタンでもそうだったが、日本語のペイントはかっこいいと見なされているようで、後から長方形で囲んだ「自家用」のへたくそな文字を書き込んだりしているものもあるし、ほとんど意味不明なものもある。

よく見かけたのが「勇者が古都にあいまみえる」とペイントしたものだ。

だれかが意味も分からずにどこかの日本語の資料からトレースした雛形が広まったということなのかもしれない。

ミャンマーのような豊かとはいえない国でなぜこんなに車が多いのかということは疑問に思っていたのだけど、あるミャンマー人に訊いてみたところミャンマーは産油国であるとわかってかなり納得がいった。

しかし車が多い割には道の整備がよくなくて、特に乾期には町中でも砂ぼこりがたち、長距離バスに乗ると着く頃には車内は砂ぼこりだらけ。体や持ち物が汚れるくらいはたいしたことないのだけれど、呼吸といっしょに体内にはいるので、ミャンマーにいる間中、のどの痛みと咳、痰には悩まされた(マスクを持っていくとよいかも。暑いからだめかな?)。

日本の中古車が入ってくる前はアメリカ軍のウィリスジープがたくさん走っていたそうで、田舎に行くともう明らかに何十年もたっているだろうと思われるのにまだけっこう現役で走っています。

最後にヤンゴンの空港の滑走路で走っている名古屋の市バスの「次止まります」ボタンはまだ使用可能であるということ付け加えさせていただく。

草々

5月17日

この宿でおもしろい光景を見た。宿泊者の1人がクレジット・カードで宿代を払っていたのである。電気も電話も水道もない、トイレも穴の中にしている1泊8ドルの山小屋でクレジット・カードが使えるのだ。思わず笑ってしまった。

ビューティ・クリークはきれいなところだったが、まわりに特に見所がないのと、また食料問題が出てきたので1泊で出発した。

アサバスカ・フォール・ホステルに到着。

なんと、このユース・ホステルにはあの素晴らしい文明の光、電気が、電話があった。水道はないが、川の水から井戸に昇格、煮沸する必要がなくなった。そして、食料があった。

ここでも、自転車旅行をする20人くらいの団体にあった。彼らのグループも組織的で、自前で用意したらしい修理・食料運搬・応急手当用のレンタカーの小型ヴァンが伴走してきていた。

ただ一つ、前に会ったグループと違うのは彼らが全員、5〜60歳くらいの男女ということだった。彼らはヴァンクーヴァから来てジャスパー、バンフ、クートネイ、ヨーホーの国立公園をまわるという。その中の一人の女性は以前、自転車でユーコン準州を北上して北極圏のイヌヴィクまで行ったこともあるという。こっちのおじさん、おばさんのヴァイタリティには恐れ入る。

この夜も彼らの作り過ぎて余ったという夕食をいただいた。

5月19日

雪のため出発を延期し、宿で暇をつぶす。はちどりを発見。

5月20日

小雨。もう1泊も考えたが、これ以上は何もすることがないので強引に出発する。しばらくして雨はやんだ。

ロッキーの北の入口ジャスパーに到着。

ユース・ホステルはここから7キロ戻った山の上のウィスラー・マウンテンと、10キロ先のマリーニュ・キャニオンにある。自転車なので山じゃないほうがいいと考え、マリーニュ・キャニオンへ行った。

5月21〜24日

この間はジャスパー周辺の湖などを見てまわった。

バンフからジャスパーまでの約300キロを3週間近く掛けて走ったのだが、このルートは観光バスなら半日で通り過ぎてしまう所である。ハイウェイ沿いにたくさんあったユース・ホステルもひとつずつぐらいは飛ばしても行けるほどの距離だったが、せっかくだからとすべてに寄って泊まっていった。

このユース・ホステルにも自転車で旅をしている連中が集まっていた。

日本人のナオキとはカルガリーでもアサバスカ・フォールでも会っている。エドモントンからレッド・ディア経由でロッキーに入ってきた。

カナダ人のトニイはモスキート・クリーク・ホステルのマネージャで、休暇を取ってヴァンクーヴァ・アイランドをまわっていたらしい。

もう一人の日本人のツヨシは2ヵ月前に日本を出てきたのだが、高校の頃から構想していたという自転車世界一周の旅をアラスカのアンカレッジから始めたばかりという男だった。彼はこの計画に4年を予定しているという。

全くの偶然によってこの一点で同時に交わった4つの旅の軌跡は、一瞬の邂逅の後に再びそれぞれの方向へ延びていった。

ナオキは白夜の北極圏を見てみたいといって、イヌヴィクへ向かって出発した。

トニイはモスキート・クリーク・ホステルの仕事が待ってるので、ロッキーを南下して行った。

そして、ツヨシも壮大な計画の実現に向けて、特別仕様の自転車、飛脚号のペダルを踏んで遥かなゴールへと、ロッキーを南へ向かった。

そして、ぼくの思いつきのほんのちっぽけな自転車の散歩はとりあえず終わった。

草々

追伸、世界一周を目指して出発した「ツヨシ」のその後は

出会いが宝・・・Tsuyoshi Machii

自転車世界一周 11万6780km 117カ国 2242日間の旅

をごらんください。

5月15日

大雪…。しかも、吹雪いている。多少の天気の崩れは問題ないが、こんなに崩れてしまってはとても自転車では出発できない。どうしよう…。

宿の管理人に、ベッドがなければキッチンの床でもいいから泊めてくれないかと頼むと、彼は承諾してくれた。これで宿の問題はなくなったが、まだ大きな問題があった。その日の昼の食事で、わずかに残った半人前ほどのスパゲティを食べて、ぼくの食料は底を着いてしまった。

そして夕方に高校生ぐらいの団体が自転車でやってきた。自転車でのツーリングを専門にしている会社が引率していて、屋根に自転車を載せて運べるようになっている大型のバスが伴走してきている。今日は自転車ではなくそれに乗ってきたのだろう。なにしろ、ユース・ホステルを予約してきているのだから予定が決まっているに違いない。

彼らは早速、夕食を作り出した。20人ほどのグループなのだが、食事係が全員の食事を作るのではなく、数人ずつがそれぞれ自分たちの好きな料理を作って食べているのが個人主義の国らしい。

キッチンに座って誰かが、「余ったから食べない?」といってくれないかと待っていたのだが、彼らもこのところは毎日自転車に乗ってきているので腹が空いているのか、ほとんど残さずに食べている。人が食べようとしているものを横取りする度胸はぼくにはなかった。

ほとんどみんなが食べ終わって、あきらめかけていたところへ、さらに同じ団体の2人の若者がやってきて夕食を作り出した。彼らは自分たちのたった2人分の食事なのに、1袋900グラム入りのスパゲティ(5〜6人分はある)を鍋に全部、放り込んで茹でてしまった愚か者…、いや、天使のようなお坊ちゃまだった。

もちろん、彼らはスパゲティを山のように残した。そしてぼくは彼らが食べ物を粗末にするを見るのは忍び難かったので、声を掛けて残りのスパゲティを処分してあげた。

神様ありがとう。

5月16日

晴れ。もう食べるものは何にもないので、朝食抜きで早速出発する。

しばらく行くとアサバスカ氷河に着く。ここもカナディアン・ロッキーの目玉のひとつで巨大な氷河がハイウェイのすぐ近くに口を開けている。

見た目にはすぐ近くに見えるが、氷河はいくら歩いても近づいてこない。あまりに大きいので距離間がつかめないのだ。氷河の前に置かれた車が米粒のように小さく見えるので、まだまだ遠くにあることが分かる。

氷河の爪先まで来て、さらに氷河を登る。まだ午前中だったので人も少なく、雪の降った次の日だったので、氷河の4分の1あたりまで上ってくるとまだ足跡の全く付いていないところに入っていった。さらに新雪を踏み締めながら3分の2ほどのところに来た時、ぼくは突然バランスをくずして雪の中に倒れ込んだ。雪の下の氷河が割れて穴があき、右足が腿まではまり込んでしまったのだ。薄くなって割れた氷河の下には冷たい水がたまっていた。あわてて足を引き抜いたが膝まで濡れてしまった。

まわりには誰もおらず、氷河の上のほうの付け根には17ドル出してスノーモービルに乗ってそこまで行った人たちの姿が小さく見えていた。

ここまでは意気揚々と登ってきていたのに、雪の下の氷が意外に薄く、しかもその下に水がたまっているのが分かると、ぼくの想像力は途端に否定的に働き始めた。

さらに進み、今度は氷が大きく割れ、体がすっぽりはまり込んでしまう穴に落ち、誰にも気づかれないまま、氷の下の冷水の中であっという間に体が麻痺し、そのまま窒息死し、そのうちにぼくの体は氷河の下で冷凍されてしまうのだ。

氷河の爪先まが3キロ、氷河が1日に30センチ流れるとすると、氷河の爪先の氷が解けてぼくの事故当時のままの死体が見つけ出されるのは約30年後ということになる…。

いくら30年後でも冷凍保存の死体を蘇生する技術はないだろう。

とにかく、ぼくはそこから先へ進む気がしなくなってしまい、そのまま真横に進路を変え、スノーモービルの道から元へと帰ることにした。

その後は、このところのパスタ攻撃(この5日間は1日最低1回は食べていた)で悲惨な目にあっているぼくの体をいたわるため、氷河の向かいにあるカフェテリアでステーキを食べた。

さらに進んでビューティ・クリークへ。

ここのユース・ホステルはビューティ・クリークの名の通り、サンワプタ川の広い広い河原のとても美しい場所にある。

つづく

5月10日

ユース・ホステルには掃除などの仕事を宿泊者で分担してやらなければならないところがある(choresという)。ロッキーのユース・ホステルはほとんどが1人か2人だけで管理しているので仕事は宿泊者に割り振られる。この日は薪割りをやった。

5月11日

目覚めると外が真っ白になっていた。夜の間、ずっと雪が降ったようだ。まだかなり曇っているので、出発は延期する。もう5月だというのに。

5月12日

雲の間から青空がのぞいている。出発だ。次のユース・ホステルまでは64キロで、この行程の中で最も距離がある。

その間にクロウフット氷河、ボー湖、ボー氷河があり、その後の坂道を上りきったところが、このカナディアン・ロッキーのバンフからジャスパーを結ぶハイウェイの最高地点であるボー峠(2066メートル)である。

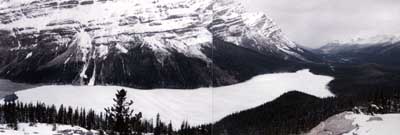

その辺りから少し支線に入っていくとペイト湖の見える場所に出る。このなめくじの形をした湖も、湖水の色がとても美しいことで有名なのだが、水は完全に氷結していて上から雪が積もって真っ白であった。この頃は比較的観光客も少なくていいのだが、まだ雪も多いし少々時期が早すぎたようだ。

夕方、ランパート・クリーク・ホステルに到着する。

ロッキーもこの辺りまで来ると野生動物が増えてくる。バンフでも少し街から離れれば、鹿やビッグ・ホーン・シープはいくらでも見られるが、町の近くには出てこない動物も多い。ここにはハイウェイは通っているものの人里からはだいぶ離れている。ここまで来て熊を見ることができた。

最初は遥か彼方の道を横切るでっかいグリズリーだったが、二度目はユース・ホステルのすぐ近くの道路の脇の草を食べている黒熊を10メートルほどのところからずっと観察することができた。

5月13日

この宿の近くには、特に見るところはないのでのんびりと過ごす。

その日の朝に出発していった人がスパゲッティとマッシュルームの缶詰の残りを置いていってくれた(あるいは、単に忘れていった)ので、それをありがたくいただく。ロッキーにおいて食料は貴重品なのだ。

レイク・ルイーズを出てからは店らしい店は全くなく、一度、ハイウェイの合流点にドライヴ・インがあったが、売店に食べ物は土産物とお菓子などしかなかった。

今回、ぼくは荷物が重くなるので食料はほとんど持ってこなかった。ロッキーのユース・ホステル・ガイドの小冊子には、どのユース・ホステルに食料品の買い置きがあるかが示してあり、この買い置きの食料品だけが生きる糧なのである。

5月14日

出発する。バンフを出て、ボー峠で2000メートルを越した高度は、ランパート・クリーク・ホステルの辺りで1500メートルぐらいまで下ってきていたのだが、再び、道は上り始めた。急激に、長く、しつこく。

いつまでも続く上り坂に音を上げ、自転車を降りて押して上る。何キロもしつこい上り坂が続いて、再び、2000メートル近くまで上ったところがサンワプタ峠で、そのすぐ手前にヒルダ・クリーク・ホステルがある。

北に来るに連れて、だんだんとユース・ホステルの設備、環境が悪くなってきた。これまでは寝室用の小屋は男女別になっていたが、ここは一つだけで男女共同、水道替わりの小川もこれまではすぐ近くに流れていたのに、5分ほど歩いていかなければならなかった。

しかも、ガイドには食料品の買い置きありと書いてあるのに実際にはなかった。この日は幸い、前のユース・ホステルから持ってきていたスパゲティが残っていたので、夜はそれを食べた。そしてさらに悪いことに、ここには2泊ぐらいしようと思っていたのに、次の日に団体の予約が入っていて満員になるというのだ。

食料もないので、その次の日に出発することにした。特に問題はない。次の日の天気のことが少し心配だが、次のユース・ホステルまでは遠くないし、峠はほぼ登り切ってしまったので多少の天気の崩れでは問題はないだろう。

つづく