前略、

ぼくがイスラエルを訪れたのはヨルダンと平和条約を結ぶ前、パレスチナ暫定自治協定を話し合っている頃だった。平和条約を結んだことにより以下のヨルダンからイスラエルの入国手順は変わってしまったと思われるが、記録として書いておくことにする。

旅人にとって問題になるのは、アラブ諸国とイスラエルがいまだに戦争(休戦)状態で、イスラエルを国家として認めていないところである。これらの国の地図ではイスラエルのところには「パレスチナ」と書かれている。

イスラエルはまわりを敵であるアラブの国に囲まれていて、誰もその敵国との間を直接行き来することはできない。直接行き来できないだけでなく、過去に第三国からイスラエルに入国したことのある者も、アラブの国は自国に入国することを禁止している。イスラエルの方はアラブの国に滞在していても入国はできる。

では、アラブの国とイスラエルは全く行き来ができず、イスラエルに入国した者はその後、二度とアラブの国へ行けないかというとそういうわけでもなく、何にでも例外、抜け道、裏技というものがある。

まずイスラエルに入国した後にアラブの国に行く方法だが、アラブの国の入国審査官がどうやってその外国人がイスラエルに入国したことがあるかを調べるかというと、第一に旅券である。

旅券にイスラエルの査証や出入国スタンプのあるものは入国を認められない。しかし、これはイスラエルの当局が便宜を払ってくれて、頼めば(頼まなくても)出入国スタンプは旅券には押されずに出入国カードのみに押されるので、旅券に入国の証拠が残ることはない。その他、イスラエルを出た後にそのままアラブの国へ行く時はイスラエルのお金、切手など、イスラエルからと分かる物を持たないようにすればいい。

次にイスラエルとアラブの国の間を行き来する方法だが、二国間が戦争状態にある場合には、空路、海路、陸路とも一切交通機関が通っていないので、第三国を間に挟まなければならなかった。しかし、エジプトとの間には平和条約が結ばれ、戦争状態が終結したので、この国との間だけは国境は解放され、空路、陸路で直接、行き来することができるようになった。

ただしこのエジプト・イスラエル間の国境を陸路で渡った後に、他のアラブの国に行くのは大きな問題があった。イスラエルの出入国はすでに書いたように、頼めば旅券にはスタンプは押されないために滞在の証拠は残らず問題はないのだが、エジプトの出入国スタンプは押されてしまう。イスラエルとの間を陸路で行き来した時に押されるそのスタンプには、日付の他にエジプトの国境の地名が入っているので、その場所からエジプトに出入りできる国はイスラエルしかなく、つまり、それはイスラエルに滞在したという証拠になり、他のアラブの国へ行けなくなるのである。

エジプトを出てイスラエルに行く際には、係官によって頼めばスタンプを押さずに通してくれることもあるらしいが、必ずというわけではない。空路で飛ぶ場合には何の問題もない。

もう一つ注意しなければならないのが、アラブ以外の第三国から船や飛行機でイスラエルに来てエジプトに行く場合は、エジプトの査証をイスラエルのエジプト大使館で取ると、査証に発行地がテル・アビブであることが記載されるのでイスラエル滞在の証拠になる。もちろん他の国の査証でもイスラエル発行の物なら同じである。

では滞在の証拠を残さずにイスラエルへ入国する方法が、空路と海路しかないのかといえば、そんなことはなく、金を掛けずに陸路でイスラエルに入国して、しかも滞在の証拠が残らないという方法があった。

確かにエジプト以外にイスラエルと平和条約を結び、彼らを国として承認しているアラブの国は(この旅の時点では)なかった。しかし、1967年の第三次中東戦争でイスラエルがヨルダン領だったヨルダン川西岸を占領したことで裏技が可能になった。

イスラエルはヨルダン川西岸とガザ地区を占領したが、自国の領土とすることすることはしていなかった。二つの占領地をイスラエルの領土とすると、そこに住む大量のパレスチナ人にイスラエル国籍を与えざるを得なくなり、国民の非ユダヤ人の比率が一気に高まってしまうなど問題が大きいからだ。

ちなみに、占領地以外のイスラエルの領土に住んでいるパレスチナ人には、イスラエル国籍が与えられている。つまり彼らはアラブ系イスラエル人となる。彼らにはイスラエル軍への徴兵の義務はない。

ヨルダンは第一次中東戦争の後、ヨルダン川西岸を自国に併合して、そこの住民や自国に逃げてきたパレスチナ難民にヨルダン国籍を与えている。そのため、国民の半分以上がパレスチナ人ともいわれている。

そんな状況の中、イスラエルは経済力の格差の大きいヨルダン川西岸の占領地に住むパレスチナ人労働者やそこで作られる安価な物資が自国に大量に流入して経済のバランスが崩れることを恐れて、それらの流入を厳しく制限した代わりに、そこから東岸のヨルダン領への橋を開き、人や物の往来を認めるという「オープン・ブリッジ政策」を採った。

1988年にヨルダンは西岸の法的・行政的関係を自国から分離・放棄したのだが、この政策はこの時も続いていた。

この「オープン・ブリッジ政策」によって、ヨルダンと西岸の占領地を行き来できるのは、イスラエルが西岸を占領した時にそこにいたパレスチナ人で、彼らはヨルダンに行って帰ってくることができた。占領時、東岸のヨルダンまで逃げたものは、西岸に戻ることはできない。

その政策になぜか外国人旅行者も相乗りでき、ヨルダンからヨルダン川西岸に陸路で入り、戻ってくることができた。西岸の占領地に入れるということは、外国人にとってはイスラエルにも入れるということなのである。

ヨルダン側はその橋からの占領地への出入りは正式な出入国と見なしていなかったために出入国スタンプを押さない。つまり、そこからヨルダン川西岸(イスラエル)に入ったという証拠は残らないのだ。

まず、ヨルダンからヨルダン川西岸に行くには入域許可証がいる。アンマンにある内務省に行き、申請用紙に必要事項を書き、収入印紙を100フィルス分(約15円)貼って、旅券と一緒に窓口に出す。旅券は確認が済んだら返してくれる。

その足で査証の延長に行く。アカバの港でもらった査証の滞在期間は2週間で、ヨルダンは西岸との行き来を出入国とは認めていないので、イスラエルの滞在もヨルダンのものと二重に計算されるため、長くなる場合は査証の延長が必要なのである。

2日後、再び内務省に行き、許可証を受け取る。

西岸に行く当日の早朝、ミニバスでヨルダン川の橋の手前の管理事務所まで行く。そこで許可証を見せて登録をして、エアコンの付いたデラックスなバスで出発する。ヨルダン川を渡れるのは料金の高いこのバスだけなのである。

途中、2回ほど旅券のチェック・ポイントがあった後、ヨルダン川に着き、そこに架かるキング・フセイン橋を渡る。ヨルダンとイスラエルの占領地の境界であるヨルダン川は幅の狭い、水量の少ない川で簡単に飛び越せそうだった。キング・フセイン橋も王様の名を冠している割には木と鉄骨で造ったぼろぼろの短い橋だった。

イスラエルの占領地に入るとキング・フセイン橋と呼ばれていた橋はアレンビー橋と名を変える。さらに行くとバスはイスラエルの出入国管理事務所に着く。ヨルダンはこの出入りを出入国とは認めてないが、イスラエルはここからを出入国とする。この事務所はユダヤ教の安息日である土曜日は閉鎖される。

金属探知機を通り、入国審査をする。イスラエルの入国に日本人は査証は必要ない。そこでは頼まなくても自動的に入国スタンプは出入国カードだけに押され、旅券には押さないようだ。税関の検査はアラブ系以外の外国人には厳しくない。ただ、カメラを出して天井にレンズを向けて一枚シャッターを切るように言われた。爆発物の検査らしい。

他には食べ物を持ってないかと聞かれた。チョコレートとスナック菓子を持っていたのでそう答えると、外国の食物の持ち込みは禁止なので、その場で食べてしまうか捨てるかするようにいわれた。さらにこの国では世界でも珍しい入国税を取る。4.5シェケル(約160円)

建物の内外にはマシンガンを肩に掛けた女性の軍人がいた。イスラエルには徴兵制があり、しかも、女性も徴兵されるという特異な国である。18歳の時から男性は3年、女性は2年弱の兵役に就かなくてはならないそうだ。

待ち時間は長かったが、入国は問題はなかった。

そこから再び、バスに乗り、エリコで乗り換えて、エルサレムへ向かった。

草々

前略、

イスラエルへ。

中東をイスラエルも混ぜて旅をするとなると、旅人も中東問題は避けて通れない。

中東問題は簡単にいうと、「ユダヤとアラブはなんか仲が悪いらしい」ということに尽きるのだが、もう少しだけ詳しく説明してみる。

紀元前後にかけて、パレスチナのユダヤ人の国の滅亡と、その支配者への反乱の失敗などによって、彼らのパレスチナから世界中への離散(ディアスポラ)が始まる。その時からユダヤ人は自分たちの国を持つことなく世界中の国々で少数民族として生きることになる。

2000年ほど経ち、第一次大戦中の1915年、イギリスのマクマホン高等弁務官はメッカのフセイン太守との往復書簡で、その頃中東を支配していたオスマン・トルコが去った後はアラブに独立を与えるという協定を作って彼をイギリス軍に協力させておきながら、同時にフランスと戦後の中東の分割を約束をするサイクス・ピコ協定を結び、さらに1917年、バルフォア宣言でパレスチナにユダヤ人の国を作ることも約束するという悪名高き三枚舌外交を行った。

結局、戦後の中東は、パレスチナ(英)、トランス・ヨルダン(英)、イラク(英)、シリア(仏)、レバノン(仏)に分割され、英仏の委任統治領になり、その後イラクは1932年にイギリスから独立するが、その他の国が完全に独立をするのは第二次大戦の後になる。

1946年にトランス・ヨルダン、シリア、レバノンが独立するが、パレスチナはアラブ人とユダヤ人の衝突が激しくなり、イギリスは同年、問題を国連に委ねた。

国連は1947年、パレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家、そして国連管理下のエルサレムの三つに分ける分割案を採択した。ユダヤ側はそれを受け入れたが、アラブ側は拒否し、問題の解決を見ないまま、1948年5月14日、イギリスはパレスチナの委任統治を終了し、完全に手を引く。同時にユダヤ側はイスラエルの独立を宣言した。そして、その翌日、エジプト、トランス・ヨルダン、シリア、レバノン、イラクのアラブ5ヵ国の軍隊がパレスチナに侵入、第一次中東戦争(独立戦争=イスラエルの呼称/パレスチナ戦争=アラブの呼称)になる。

1949年、休戦協定が結ばれ、この時の休戦ラインが事実上の国境となり、イスラエルは国連の分割案より広い範囲を領土とすることになる。パレスチナの範囲でイスラエルが支配できなかったヨルダン川の西岸はトランス・ヨルダンが自国に併合して、国名をヨルダン・ハシミテ王国とし、もう一方のガザ地区はエジプトが占領した。

1956年の第二次中東戦争(シナイ戦争/スエズ戦争)の後、1967年の第三次中東戦争(六日戦争/六月戦争)はイスラエルの圧勝で、彼らはヨルダン川西岸とガザ地区の他にエジプト領のシナイ半島全域とシリア領のゴラン高原を占領した。その後、1973年には、さらに第四次中東戦争(ヨム・キプル戦争/十月戦争)が続いた。

第四次中東戦争の後、エジプトのサダト大統領がエルサレムを訪問し、1979年、イスラエルは前年のアメリカの仲介によるキャンプ・デイヴィッド合意に基づき、占領していたシナイ半島の返還と引き替えにエジプトと平和条約を結んだ。エジプトはこれによってアラブ諸国から断交され、1981年、サダト大統領は暗殺された。

1993年、パレスチナ暫定自治協定調印。

1994年、イスラエル、ヨルダン平和条約締結。

草々

前略、

アテネ

ミコノス島

草々

前略、

「どうしよう。メッカの方向(キブラ)が全く分からない!」

「しまった。礼拝の時間が過ぎてしまった!」

あらあら、大変ですね。こんなことが、これを読んでいるイスラム教徒の貴方にも必ず一度は経験があるはず。

うっかりのミスのために地獄に落とされたりしては大変ですね。「礼拝」はあなたの最低限の義務なのです。

でも、もう大丈夫!私たちが自信を持ってお勧めする、カシオのプレイヤー・コンパス!

一見、何の変哲もない腕時計ですが、実はこの時計、イスラム教徒のあなたのためだけの腕時計なんです。

なんとこの腕時計、簡単なボタン操作で世界中どこにいても、すぐにメッカの方向(キブラ)が分かります。

カシオ独自の電子方位計の技術を応用、ボタン操作であなたのいる都市を呼び出すだけですぐに正確にプレイヤー・コンパスがキブラを示します。

もちろん、あなたのいる場所や季節によって違う夜明けや日没の時刻も計算して、1日5回の礼拝の時間を正確にアラームでお知らせすることもできます。

さらに、西暦と共にイスラム歴(ヒジュラ歴)も内蔵しているので大切な宗教行事を忘れることもありません。

カシオ プレイヤー・コンパス!

あなたも模範的なイスラム教徒になって、来世もハッピー!

(コピーは投稿者が独自に考えたもので実際の宣伝コピーではありませんが、製品は実在します)

草々

前略、

エジプトのシナイ半島にあるヌエバから船に乗り、ヨルダンのアカバに到着。

入国をすまして町まで来た時には すでに暗くなっていた。ホテルを探して部屋が空いているか訊ねると、高い部屋しか空いていないという。しばらく交渉していると屋上になら安くで泊まれるという。もう後は寝るだけだし、アカバには特に見るものもないようなので、次の朝にはすぐ出発することにして屋上に泊まった。

屋上に泊まるといっても部屋があるわけではなく、ただ屋上にベッドがいくつかあって、そこの吹きさらしの空の下で寝るのである。このあたりは昼間はとても暑いが、湿度が低いので日が暮れると涼しく、朝方は寒いくらいなので、昼間の熱のこもった階下の部屋より過ごしやすい場合もある。雨に降られる心配もほとんどなく、宿の規制も甘いのでこのあたりの国ではこの方式を取る安宿も多い。それまであまりに無防備な感じがするので屋上に泊まったことはなかったが、たまには満天の星空を見ながら眠るのも悪くなかった。

翌日の早朝、町に鳴り響く大きな音で目が覚めた。アザーンである。

イスラム教徒には、最小限度しなければならない「六信五行」という、6つの信じることと5つの実行することがある。

六信とは「アラー」「天使」「経典」「預言者」「来世」「宿命」を信じることで、五行とは「信仰告白」「断食」「喜捨」「巡礼」「礼拝」を実行することである。

彼らは1日に5回、夜明け、正午、午後、日没、夜中にメッカの方向(キブラ)に向かって、特有の立ち上がったり額を地面につけて平伏したりを繰り返す「礼拝」をしなければならない。

キブラはモスク(イスラム寺院)があれば壁にミフラーブという壁の窪みがあり、それがキブラを示している。なければ自分のいる場所と方位から見当をつけてだいたいの方向を向いているようだが、最近は便利なハイテクグッズもある。

その礼拝の時間を知らせるためにモスクのミナレット(尖塔)から出される合図がアザーンである。アザーンは最初に「アラーフ・アクバル(神は偉大である)」と4度繰り返すなど決まった言葉を詠唱する。昔は人が塔に登って地声で詠唱したそうだが、今ではほとんどのところがミナレットに付けたスピーカーによって放送している。詠唱は1回ごとに生でするのが基本らしいが、中にはテープのところもあるようだ。

街の中に突然、いくつものモスクからほぼ同時に流れ出すアザーンのしらべは、イスラム圏のエキゾチックな雰囲気を醸し出す重要な要因で、同じアラビア語の言葉を詠唱していても国によって、またモスクによって、さらには生で詠唱するために1回ごとにも少しずつ節まわしが違ったりしていて興味深く、同じところに長く滞在している時などは、今回のアザーンは気合いが入ってるなとか、今日のアザーンは声が違う、いつもの人は休みなのだろうかなどと考えたりもするようになる。

それでも1日に5回、毎日聞かされてると、異教徒にとってははっきりいってうるさい。問題なのは1回目のアザーンで、夜明けというとことになっている1回目のアザーンは、夏なら5時前になることもあり、早朝だろうと何のお構いもなしに最大音量でアザーンは流される。エジプトのハルガダでは宿の近くにモスクがあったから、毎朝、必ず5時前に起こされていた。

他の五行の「断食」とは、イスラム歴(ヒジュラ歴)の第9の月であるラマダンの月の1ヵ月間、太陽が出ている間は断食をしなければならないというもの。転じて旅人は断食のことをラマダンと呼んだりする。

イスラム歴というのはメッカで迫害されたマホメットがヤスリブに移住した年(西暦622年)を元年とする月の満ち欠けを元にした太陰暦で、1年が354日(30年に11回ある閏年は355日)なので、暦と季節とは毎年少しずつずれてくる。ラマダンの月が夏にあたるようになると陽が長くなるので彼らの苦労もひとしおであろう。緯度の高いところへ行くとさらに陽が長くなったりするのだが、全能の神様はそのあたりをどうお考えになっていたのだろう。

実は旅人もこの月にイスラム圏を旅すると苦労させられる。異教徒はもちろん断食に付き合うことはないのだが、昼間は食堂や食料品店が一切閉まってしまうし、断食している人の前で食事することははばかられるので付き合わされることになる。

「喜捨」とは富める者が自発的に貧しいものに分け与えること。

「巡礼」はメッカのカーバ神殿に巡礼すること。第12の月である巡礼月の7日から10日にするのが最もがよいとされている。巡礼を済ませた人をハッジと呼ぶ。

朝早く目が覚めてしまったので、そのままアカバを出発した。

草々

前略、

カイロから、夜行列車でアスワンへ。

一気に最南の都市まで下ったので、暑さもかなりなもので、体温計で気温が計れた。ある日の夕方4時のホテルの室内の気温は39.5度、計ったのは電子体温計だったが、水銀式の物だと鞄に入れて外を歩いている間に温度が上がり過ぎて破裂することもあるそうだ。

安宿にはエアコンがないので、夜はベッドのマットレスが電気毛布のように熱く、何度も水をまいて気化熱で冷やさないと眠れなかった。世界には体温計では気温が計れないほど暑くなるところも多いので、この程度は大したことないという人もいるだろうが、ぼくは40度のアスワンとマイナス10度のモントリオルなら、まだモントリオルのほうがましという人間なのでこの暑さはたまらない。

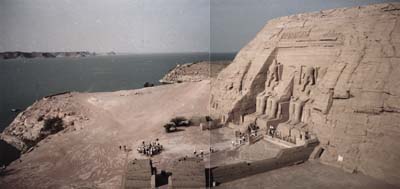

夜中の3時半に起きてアブ・シンベル神殿の半日ツアーに出る。エアコンもないボロいワゴン車が来て、いくつかの安宿で客をピックアップした後、出発した。

砂漠の中をひたすら4時間ほどひた走ると、アスワン・ハイ・ダムでナイル川を堰止めてできた人口湖のナセル湖のほとり、スーダンの国境に近いところにある神殿に着く。

この神殿は3000年以上前の新王国時代にラムセス二世が作らせたものなのだが、3000年後、ダムができる時にナセル湖に沈む場所にあったので、大きなブロックに切り刻んで今の場所に移転させたそうだ。

2時間ほどの見学の後、帰途に着く。再び、砂漠の中をひた走る。行きは夜明け前からの涼しい時間だったので眠って来られたが、帰りはまだ午前中とはいえ、すでに十分に激しい太陽の下で砂漠を突き進んでいくことになる。

ぼくはこの道のりを甘く見ていて、アスワンを出る時、ミネラル・ウォーターを1リットルほどしか持ってきてなくて、その水は帰り道の早いうちになくなってしまった。神殿の売店にも水は売っていたのだが、足元を見てかなり高い値段になっていたし、まだ残っていたので大丈夫だと思って買わなかったのだ。

水が切れてしばらくすると、ぼくの体は脱水症状を呈してきた。口を開けると水分がそこからどんどん逃げていくのが分かるような気がする。目からも湯気が出てるんじゃないかと思うほどだ。この辺りでは汗をかくこともない。実際はかいているのだが、すぐに蒸発して乾いてしまうので肌はいつもさらさらなのである。

手が震えだした。地平線には蜃気楼があって、道の先にある丘をいくつ越えても次の丘が見えるだけで、町は見えてこない。

アブ・シンベル神殿へはお金を出せば飛行機で行ける。他には全く何もない場所に神殿の観光だけのために空港があるのだ。それが無理でも、少しお金を出せばエアコンの付いた観光バスでも行けるのに、それをケチったためにサスペンションが壊れてがたがたと揺れ、開けた窓からは体温より熱い完全に乾ききった熱風が吹き込むワゴン車でぼくは干からびて生きながらミイラになろうとしていた。

薄れゆく意識の中でぼくはユニセフを恨んだ。移転する時にアスワンまで持ってきて組み立ててくれればこんな苦労はせずに済んだのだ。いや、それをいうならラムセス二世が先だ。3000年前に彼がこんな辺鄙なところ(当時は今ほど辺鄙ではなかったのかもしれないが)に建てず、素直にルクソールに立てておけば…。

「ラムセス二世のアホ〜!」

草々

前略、

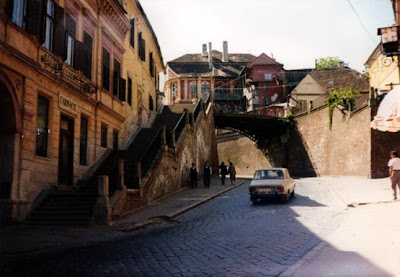

ルーマニアでは詐欺師の波状攻撃にあったり、路面電車ではデイパックを開けられそうになったりしたのだが、ぼくにとってルーマニアはとてもいい国で、東欧の国の中で一番気に入っている。

人々が親切で優しい。道を尋ねると親切に教えてくれるし、知らなくても他の誰か知っている人を探してくれる。

あるおばさんは、ぼくが迷っているらしいのを見つけると、少しは慣れたところから微笑みながらじっとこちらを見て、「道が分からないんだったら、私が教えてあげるわよ」という視線を送ってきて、道を聞かれるのを待っていた。道を尋ねると待ってましたとばかりにそこまで連れていってくれた。

ある路面電車の私服検札員(電車に客の振りをして乗り込み、適当なところで抜き打ちで検札をして罰金を取る係)は、切符を持たずに乗っていたぼくを捕まえて罰金を取ろうとしていたのに、日本から来たと分かると罰金はなしにしてくれた上に、仕事もせずにぼくに付き合って路面電車を乗りまわしてホテル探しを手伝ってくれた。

性格が明るい。これは東欧唯一のラテン系民族といわれると納得してしまう。彼らは国の名前からも分かる通りローマ人の末裔ということになっており、言葉もフランス語やスペイン語、イタリア語と兄弟のロマンス語派である。ラテン独特の軽い乗りは長かった共産党独裁の影響か、他のラテンの国ほどではないにしても、この国では何度か女の子から気さくに声を掛けられたりしたこともあった。彼女たちがあまり英語を話さないのは大変残念だが、こんな国を悪い国といえるだろうか(いや、いえない)。

観光地もトランシルバニアなど非常に美しいところが多い。

ブカレストでは、マンガリアのキャンプ場で知り合ったルーマニア人の兄弟のうちに泊めてもらった。彼らの家は3DKのアパートメントでそこに5人兄妹とパパ、ママ、おばあちゃんの8人家族が住んでいて(パパは仕事でいなかった)、しかもそのうちの一部屋はペンキを塗っている最中で使えない状態だったのに、残ったうちの一部屋をぼくのために空けてくれた。

親切にしてもらったお礼にある日、ケーキを買って帰ると、ぼくは彼らのママに「まだこれから旅行を続けるのだから、こんなことで無駄遣いをするんじゃありません」と怒られてしまった。

そんなわけで、ブカレストの数日を彼らのところで過ごしたのだが、最初にお金は一切要らないと釘を差されていたので、1レイも払うことはできず、ケーキを買って帰ると怒られ、出発するというともっと長くいてくれればいいのにといわれながら、お土産に壁飾りと小さな民族衣装を着た人形をもらい、ブルガリアの査証の関係で後ろ髪を引かれながらブカレストを発った。

草々

前略、

ミャンマー旅行を計画していたときは日本から直接行きたいと思っていた(といっても直行便はないので乗り換えになる)。しかしチケットの手配を始めてみたら安い便はずっと満席、高い便は高すぎるということで、とりあえずバンコクに飛んでからミャンマー行きのチケットは手配することにした。

バンコクからヤンゴンに飛んでいる航空会社はタイ国際航空、ミャンマー国際航空、ビーマン・バングラデシュ航空、ロイヤル・ブータン航空などがある。この中から今回は毎日飛んでいて比較的安いミャンマーエアーを選んだ。

ミャンマーエアーとタイエアーはバンコク、ヤンゴン間を毎日運行しているのだが、これは共同運行というやつで、それぞれ別の便名は付いているが一機の飛行機が飛ぶだけである。当然出発時間も到着時間も同じなのだが、空港の表示でこれをみて「同じ時間に同じ目的地行きの飛行機が2機飛んだら危ないよね」と真顔でいっていた人がいたが、もちろんそんなことはない。

タイエアーのチケットを買っても、ミャンマーエアーのチケットを買っても同じ飛行機に乗せられて飛ぶ。ここで浮かぶ疑問はチケットの値段は違うんじゃないのということだ。

当然のことながらやはり料金はタイエアーの方が高い。ではなにが違うのだろう。聞いたところによるとタイエアーを使うと帰りの便のリコンファームはしなくていいらしい。オーバーブッキングになったときも優先度は高いだろう。あと墜落したときは多分補償金も高いに違いない。もう一点は乗ってみて何となく分かった。

バンコク、ヤンゴン間はほんの1時間ちょっとなのだが、軽い機内食(サンドウィッチなど)が出る。そしてこのときだけ機内の真ん中にあるカーテンが閉まったのだ。どうやらそのカーテンの前のお客はタイエアーのお客で後ろの我々とは違うものを食べているようだ。

とはいっても1時間ちょっとのフライトなので、機内食を配られたら、さっさと食べて回収してもらわないとヤンゴンに着いてしまうほどなのでたいした違いはないと思うのだが。

共同運行に関していうと飛行機がどちらの会社のものなのかという違いもある。タイエアーとミャンマーエアーならやはりタイエアーの飛行機に乗りたいものだが、ぼくが乗った機体はこのどちらでもなかった。

バンコクから乗り込んだ飛行機にはしっかりと「PEGASUS」という文字があった。

ペガサス・エアラインズ? そんな航空会社は今まで聞いたことがなかった。

これはミャンマー国内を走っているほとんどの車と同じで、よその航空会社が使っていた中古飛行機をミャンマーエアーが買い取ったということのようだ。それを機体のペイントも塗り直さずそのまま使っていたのだ(あのペイントにはかなりの料金がかかると聞いたことがある)。機体のペイントどころか機内の救命胴衣の説明書までペガサスのままだった(この機内では救命胴衣の付け方を今どき珍しくビデオではなく実演で見せてくれた)。

そしてヤンゴンに着くまでの1時間ほど、ぼくはペガサスエアラインズのなぞを解こうと頭を働かせていた。機内の表示ももとのままで出入り口には英語で「EXIT」とかいてある他にどこかの国の文字がかいてある。ラテン文字なのだが、ぼくの知っているヨーロッパの言葉ではない。

「CIKIS」とありそのCとSの下にひげ(セディーユ)がついているのだ。フランス語ではSにはセディーユは付かない。そのほか点の付いた「i」と付いていない「i」があることなどから、これはトルコ語ではないかとぼくは推理した。

帰国してからインターネットで調べてみた。

PEGASUS AIRLINES

ビンゴ! 当たりであった。

草々

前略、

ブダペストから列車でルーマニアに入国した。

査証はチェコのプラハで取った。ルーマニアの査証は当時、国外で取っていかなくても、国境の駅で無料で発給されることになっていた。それにもかかわらずわざわざ他国の大使館に出向いてまで取りにいったのは、これまでの東欧諸国と同様、この国の官吏も腐敗していると聞いたからである。

この国に査証を持たずに入国すると、入国の係官は査証を発行するために必ずといってもいいほど査証代を請求するというのである。無料だということを知っていると反駁しても知らん振りをするか、その決まりは変わったと言われるのが落ちで、査証をもらえなければ入国できないという状況では彼らのほうが圧倒的に立場が強く、その時に旅人にできることといったら査証代を値切ることぐらいだといわれていた。査証代は直接彼らのポケットに入ってしまうので、料金は時によって違うし、値切ることができるということだった。

彼らの魔の手から逃れるのは難しいが、中にはその係官の写真を撮って、「金を取る積もりなら上役に言いつけるぞ」と、逆に脅して無料で発行させたという旅人もいた。

またハンガリーから査証を持っていったのにもかかわらず、ルーマニアへの入国を拒否され、ハンガリーに送り返されてしまったという日本人にも会った。彼のハンガリーの査証はシングルエントリーのものだったので、出国したことでそれはすでに失効しており、送り返されたハンガリーでも彼は入国を拒否されてしまった。

彼はハンガリーの係官に泣き付いて、その係官の思し召しによって、なんとかその時の出国記録をなかったものにしてもらいハンガリーに再入国できたが、もうちょっとで彼は残りの生涯のすべてをハンガリーとルーマニアの国境で過ごさなければならないところだった。

昼過ぎにハンガリーの国境駅に到着、出国は問題なし。さらに移動してルーマニアの国境駅に入った。停車すると列車の周りは騒々しくなった。車窓からは目立つ迷彩服を着た男たちがうろうろしているのが見えた。

ルーマニアの税関と入国審査はこれまでのどの国のものより徹底していた。とにかく、やけにいろいろな係官がコンパートメントに入っては出ていくのだ。

最初は二人組の男たちが来て、列車のコンパートメント内のカーテンの裏やテーブルの裏などを簡単に調べて1分足らずで出ていった。

次に別の二人組が椅子の下を開けて何か隠した物がないかを調べて、またすぐに出ていく。

今度は税関が乗客の荷物の中を軽く調べ、所持金の額を尋ねたが、出して見せろとは言わなかった。

さらに別の係官が来て、審査。普通は本人に書かせる出入国カードをいちいち一人ずつ係官が記入していった。

その後にアタッシェ・ケースを持った査証発行係らしき女性が来て、やっとお終いというわけである。

特にトラブルはなかったが、税関が来た時には、同じコンパートメントのルーマニア人で、国内で売りさばくためにハンガリーで買ってきたらしい荷物を山ほど持ち込んできていた個人国境貿易商人の男が、慣れた手つきで税関吏に10ドイツ・マルク札を渡そうとしているのを目撃した。その係官はそこでは受取らなかったが、その時に彼がぼくのほうをちらりと見て、「…ジャポネーズ…」などとぶつぶつ言っていたのは、「そこの日本人が見てるから、後で…」などという意味だったのかもしれない。

列車を入国させるたびに、5つのグループに分かれた大した役割もない7人もの係官が、時間を掛けて車両の全員を調べているの見ると、馬鹿馬鹿しいとも思ったが、自分に被害が及んでこない限り、それはその昔は他の共産圏でも行われていて、もっと徹底していただろうと思われる消えゆく神聖な伝統の儀式を見ているようで面白かった。

草々

前略、

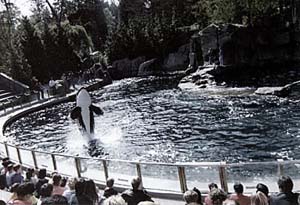

ヴァンクーヴァ スタンレーパーク水族館

バンフ バンフ駅/サルファー・マウンテン/アッパー・ホット・スプリング

エドモントン ウェスト・エドモントン・モール(当時世界最大といわれていた)

オタワ 運河

モントリオール 大雪の日の朝

マドレーヌ島

草々