前略、

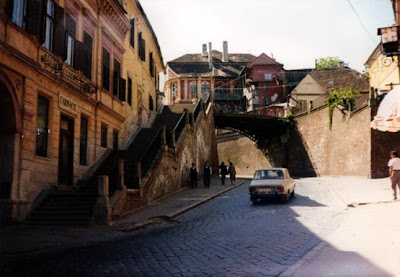

ルーマニアでは詐欺師の波状攻撃にあったり、路面電車ではデイパックを開けられそうになったりしたのだが、ぼくにとってルーマニアはとてもいい国で、東欧の国の中で一番気に入っている。

人々が親切で優しい。道を尋ねると親切に教えてくれるし、知らなくても他の誰か知っている人を探してくれる。

あるおばさんは、ぼくが迷っているらしいのを見つけると、少しは慣れたところから微笑みながらじっとこちらを見て、「道が分からないんだったら、私が教えてあげるわよ」という視線を送ってきて、道を聞かれるのを待っていた。道を尋ねると待ってましたとばかりにそこまで連れていってくれた。

ある路面電車の私服検札員(電車に客の振りをして乗り込み、適当なところで抜き打ちで検札をして罰金を取る係)は、切符を持たずに乗っていたぼくを捕まえて罰金を取ろうとしていたのに、日本から来たと分かると罰金はなしにしてくれた上に、仕事もせずにぼくに付き合って路面電車を乗りまわしてホテル探しを手伝ってくれた。

性格が明るい。これは東欧唯一のラテン系民族といわれると納得してしまう。彼らは国の名前からも分かる通りローマ人の末裔ということになっており、言葉もフランス語やスペイン語、イタリア語と兄弟のロマンス語派である。ラテン独特の軽い乗りは長かった共産党独裁の影響か、他のラテンの国ほどではないにしても、この国では何度か女の子から気さくに声を掛けられたりしたこともあった。彼女たちがあまり英語を話さないのは大変残念だが、こんな国を悪い国といえるだろうか(いや、いえない)。

観光地もトランシルバニアなど非常に美しいところが多い。

ブカレストでは、マンガリアのキャンプ場で知り合ったルーマニア人の兄弟のうちに泊めてもらった。彼らの家は3DKのアパートメントでそこに5人兄妹とパパ、ママ、おばあちゃんの8人家族が住んでいて(パパは仕事でいなかった)、しかもそのうちの一部屋はペンキを塗っている最中で使えない状態だったのに、残ったうちの一部屋をぼくのために空けてくれた。

親切にしてもらったお礼にある日、ケーキを買って帰ると、ぼくは彼らのママに「まだこれから旅行を続けるのだから、こんなことで無駄遣いをするんじゃありません」と怒られてしまった。

そんなわけで、ブカレストの数日を彼らのところで過ごしたのだが、最初にお金は一切要らないと釘を差されていたので、1レイも払うことはできず、ケーキを買って帰ると怒られ、出発するというともっと長くいてくれればいいのにといわれながら、お土産に壁飾りと小さな民族衣装を着た人形をもらい、ブルガリアの査証の関係で後ろ髪を引かれながらブカレストを発った。

草々

前略、

ミャンマー旅行を計画していたときは日本から直接行きたいと思っていた(といっても直行便はないので乗り換えになる)。しかしチケットの手配を始めてみたら安い便はずっと満席、高い便は高すぎるということで、とりあえずバンコクに飛んでからミャンマー行きのチケットは手配することにした。

バンコクからヤンゴンに飛んでいる航空会社はタイ国際航空、ミャンマー国際航空、ビーマン・バングラデシュ航空、ロイヤル・ブータン航空などがある。この中から今回は毎日飛んでいて比較的安いミャンマーエアーを選んだ。

ミャンマーエアーとタイエアーはバンコク、ヤンゴン間を毎日運行しているのだが、これは共同運行というやつで、それぞれ別の便名は付いているが一機の飛行機が飛ぶだけである。当然出発時間も到着時間も同じなのだが、空港の表示でこれをみて「同じ時間に同じ目的地行きの飛行機が2機飛んだら危ないよね」と真顔でいっていた人がいたが、もちろんそんなことはない。

タイエアーのチケットを買っても、ミャンマーエアーのチケットを買っても同じ飛行機に乗せられて飛ぶ。ここで浮かぶ疑問はチケットの値段は違うんじゃないのということだ。

当然のことながらやはり料金はタイエアーの方が高い。ではなにが違うのだろう。聞いたところによるとタイエアーを使うと帰りの便のリコンファームはしなくていいらしい。オーバーブッキングになったときも優先度は高いだろう。あと墜落したときは多分補償金も高いに違いない。もう一点は乗ってみて何となく分かった。

バンコク、ヤンゴン間はほんの1時間ちょっとなのだが、軽い機内食(サンドウィッチなど)が出る。そしてこのときだけ機内の真ん中にあるカーテンが閉まったのだ。どうやらそのカーテンの前のお客はタイエアーのお客で後ろの我々とは違うものを食べているようだ。

とはいっても1時間ちょっとのフライトなので、機内食を配られたら、さっさと食べて回収してもらわないとヤンゴンに着いてしまうほどなのでたいした違いはないと思うのだが。

共同運行に関していうと飛行機がどちらの会社のものなのかという違いもある。タイエアーとミャンマーエアーならやはりタイエアーの飛行機に乗りたいものだが、ぼくが乗った機体はこのどちらでもなかった。

バンコクから乗り込んだ飛行機にはしっかりと「PEGASUS」という文字があった。

ペガサス・エアラインズ? そんな航空会社は今まで聞いたことがなかった。

これはミャンマー国内を走っているほとんどの車と同じで、よその航空会社が使っていた中古飛行機をミャンマーエアーが買い取ったということのようだ。それを機体のペイントも塗り直さずそのまま使っていたのだ(あのペイントにはかなりの料金がかかると聞いたことがある)。機体のペイントどころか機内の救命胴衣の説明書までペガサスのままだった(この機内では救命胴衣の付け方を今どき珍しくビデオではなく実演で見せてくれた)。

そしてヤンゴンに着くまでの1時間ほど、ぼくはペガサスエアラインズのなぞを解こうと頭を働かせていた。機内の表示ももとのままで出入り口には英語で「EXIT」とかいてある他にどこかの国の文字がかいてある。ラテン文字なのだが、ぼくの知っているヨーロッパの言葉ではない。

「CIKIS」とありそのCとSの下にひげ(セディーユ)がついているのだ。フランス語ではSにはセディーユは付かない。そのほか点の付いた「i」と付いていない「i」があることなどから、これはトルコ語ではないかとぼくは推理した。

帰国してからインターネットで調べてみた。

PEGASUS AIRLINES

ビンゴ! 当たりであった。

草々

前略、

ブダペストから列車でルーマニアに入国した。

査証はチェコのプラハで取った。ルーマニアの査証は当時、国外で取っていかなくても、国境の駅で無料で発給されることになっていた。それにもかかわらずわざわざ他国の大使館に出向いてまで取りにいったのは、これまでの東欧諸国と同様、この国の官吏も腐敗していると聞いたからである。

この国に査証を持たずに入国すると、入国の係官は査証を発行するために必ずといってもいいほど査証代を請求するというのである。無料だということを知っていると反駁しても知らん振りをするか、その決まりは変わったと言われるのが落ちで、査証をもらえなければ入国できないという状況では彼らのほうが圧倒的に立場が強く、その時に旅人にできることといったら査証代を値切ることぐらいだといわれていた。査証代は直接彼らのポケットに入ってしまうので、料金は時によって違うし、値切ることができるということだった。

彼らの魔の手から逃れるのは難しいが、中にはその係官の写真を撮って、「金を取る積もりなら上役に言いつけるぞ」と、逆に脅して無料で発行させたという旅人もいた。

またハンガリーから査証を持っていったのにもかかわらず、ルーマニアへの入国を拒否され、ハンガリーに送り返されてしまったという日本人にも会った。彼のハンガリーの査証はシングルエントリーのものだったので、出国したことでそれはすでに失効しており、送り返されたハンガリーでも彼は入国を拒否されてしまった。

彼はハンガリーの係官に泣き付いて、その係官の思し召しによって、なんとかその時の出国記録をなかったものにしてもらいハンガリーに再入国できたが、もうちょっとで彼は残りの生涯のすべてをハンガリーとルーマニアの国境で過ごさなければならないところだった。

昼過ぎにハンガリーの国境駅に到着、出国は問題なし。さらに移動してルーマニアの国境駅に入った。停車すると列車の周りは騒々しくなった。車窓からは目立つ迷彩服を着た男たちがうろうろしているのが見えた。

ルーマニアの税関と入国審査はこれまでのどの国のものより徹底していた。とにかく、やけにいろいろな係官がコンパートメントに入っては出ていくのだ。

最初は二人組の男たちが来て、列車のコンパートメント内のカーテンの裏やテーブルの裏などを簡単に調べて1分足らずで出ていった。

次に別の二人組が椅子の下を開けて何か隠した物がないかを調べて、またすぐに出ていく。

今度は税関が乗客の荷物の中を軽く調べ、所持金の額を尋ねたが、出して見せろとは言わなかった。

さらに別の係官が来て、審査。普通は本人に書かせる出入国カードをいちいち一人ずつ係官が記入していった。

その後にアタッシェ・ケースを持った査証発行係らしき女性が来て、やっとお終いというわけである。

特にトラブルはなかったが、税関が来た時には、同じコンパートメントのルーマニア人で、国内で売りさばくためにハンガリーで買ってきたらしい荷物を山ほど持ち込んできていた個人国境貿易商人の男が、慣れた手つきで税関吏に10ドイツ・マルク札を渡そうとしているのを目撃した。その係官はそこでは受取らなかったが、その時に彼がぼくのほうをちらりと見て、「…ジャポネーズ…」などとぶつぶつ言っていたのは、「そこの日本人が見てるから、後で…」などという意味だったのかもしれない。

列車を入国させるたびに、5つのグループに分かれた大した役割もない7人もの係官が、時間を掛けて車両の全員を調べているの見ると、馬鹿馬鹿しいとも思ったが、自分に被害が及んでこない限り、それはその昔は他の共産圏でも行われていて、もっと徹底していただろうと思われる消えゆく神聖な伝統の儀式を見ているようで面白かった。

草々

前略、

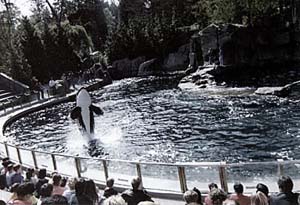

ヴァンクーヴァ スタンレーパーク水族館

バンフ バンフ駅/サルファー・マウンテン/アッパー・ホット・スプリング

エドモントン ウェスト・エドモントン・モール(当時世界最大といわれていた)

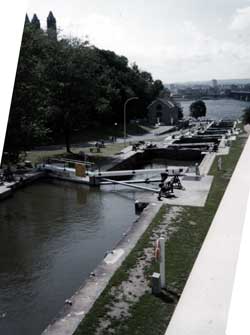

オタワ 運河

モントリオール 大雪の日の朝

マドレーヌ島

草々

前略、

ブダペストではプライヴェイト・ルームに泊まった。プライヴェイト・ルームは一般の家庭が空いた部屋をホテル替わりに貸すというもので、東欧の中でもハンガリーは特にこのタイプの宿が多い。この町にもユース・ホステルもあるが、街の中心からは少しあるので不便なのだ。

ぼくの泊まったプライヴェイト・ルームにはこの頃、旅の途中の日本人が住み込んでいて、ベッドと食事だけもらって無給で客引きなどの「番頭」業務をしていた。

そこには他にも面白い日本人の旅人がいて、我々から「ホームレス山田」と名付けられたその男は、ぼくがブダペストに着いた時に、ホームにぽつんと立っているのを見かけていた。しかし、その時は声を掛けるわけでもなく通り過ぎた。

その日、そのプライヴェイト・ルームに投宿した後、この宿の番頭さんも客引きの際に駅で彼に会い、彼は我々の宿にやってきた。そして彼は驚異の超異次元体験を我々に聞かせてくれた。

ホームレス山田は、その前日にブダペスト東駅に着いた。ブダペストにはプライヴェイト・ルームの数が多いので過当競争になり、この宿の番頭さんがしているように駅での客引きが当たり前になっている。彼は客引きと交渉して、あるプライヴェイト・ルームに泊まることにした。そこで数日分の宿代を払い、彼はさっそく町へ観光に出た。

夕方、彼はその日の観光を終え、自分の宿に帰ることにした。しかし、彼はこの時すでに知らぬ間に恐怖の超異次元空間にはまり込んでしまっていたのだった。

彼はいくら歩いても自分の宿に帰りつけなかった。いくらさがしても歩き回っても自分の宿を見つけることはできなかった。彼のまわりの空間がねじれてしまったのか、知らぬ間にパラレルワールドにワープしてしまったのか、宇宙人が彼を拉致し記憶を消してしまったのか、あるいは彼の宿を消滅させたのか…。

いや、彼は迷子になってしまったのだった。

彼は自分の泊まっているプライヴェイト・ルームの場所が分からなくなってしまったのだ。彼はこの異国のまちで迷子になり、完全にパニックにおちいり、狂ったように街を歩きまわったが、自分の泊まっている場所、そして自分のすべての荷物が置いてある場所は見つけられなかった。

彼がこの日、自分の宿を見つけることを断念した時には、夜もとっぷりと暮れていたため、彼は小さなデイ・パックを持っただけで、100ドル以上する高級ホテルに泊まったそうだ。

その次の日、つまり、ぼくがこの町に着いた日、東駅でぼーっと立っている彼をぼくが見掛け、その後、番頭さんが声を掛けた。

彼がそこにいたのは、東駅で待っていたら前日、客引きをしていた男がまた客引きにそこへ来て、彼に会えるかもしれないと思ったからだそうだ。

彼はこの日も宿を見つけられずに我々のプライヴェイト・ルームに泊まり、次の日ついに、ついに自分の宿を発見した。彼が絶対の自信を持ってそこではないと信じて疑わず探していなかった通りに彼の宿はあったということだ。

この話にはちょっとしたオチある。

彼の職業を訊くと、彼は日本で地図を製作している会社に勤めているそうだ。確かに彼は自分の宿のまわりのことだけは詳しく覚えていた。

草々

前略、

チェコ・スロバキアはこの年(1993年)の1月1日、ぼくが入国する4ヵ月ほど前にチェコとスロバキアに分離独立した。

ぼくはこのことを2月にパリに来るまで知らなかった。少しの間住んでいたカナダのモントリオルのアパルトマンにはテレビもなかったし、新聞もたまにしか買っておらず、ラジオは聞いていたが、FMばかりだったので報道していても理解できずに聞きのがしていたのだろう。

ぼくは分離独立直後の1月11日に、モントリオルのチェコ・スロバキアの領事館で、そのことを知らないままに査証を取っていた。

パリで分離を知り、ベルリンまで来て、この二つの国の査証がどうなっているのか不安になってきた。モントリオルで取った査証にはチェコ・スロバキアと書いてある。この査証で両方の国に入れるのだろうか。

すでにベルリンの両国の大使館は二つに分かれていた。苦労してスロバキアの大使館を探しあて、査証を見せるとそれはチェコのもので、この査証ではスロバキアには入れないというので、さらに査証を取らなければならなかった。先に取ったのと全く同じデザインのスタンプで上にボールペンで「SR」とあるのが、スロバキア共和国の印らしい。チェコの物だといわれた査証をよく見ると「CR」と書いてあった。

その後、錯綜する情報の中、結局この頃は二つの国のうちの先に入る国の査証を持っていればいいらしいということが分かったが、後の祭りでだった(どこの国でも役所の人間というのはいい加減なやつらである)。

スロバキアに入国、プレショフに到着。

宿を探そうとすると安宿の一つは満員、一つは改装中、もう一つはすでに安宿とは呼べないほど値上がりしていた。この町には他に安宿はなさそうなので、さらに移動することにした。

バスで田舎町のスピシュスケ・ポドハラディエに行った。ここは安宿だけを求めていった場所だったのだが、町の真ん中の広く小高い丘に堂々とした中世の城跡が鎮座していた。安宿のだけを求めて行ったひなびた田舎町で突如として現れた大きな城跡を見つけて、それは単にぼくが知らなかったというだけなのだが、意外な発見にとても感動した。

そこでこの城が窓から見渡せる安宿も見つかった。宿には外国人はもちろん、観光客もぼく一人のようだった。城を見に行っても、その城と周りの広い丘には自分以外の人間は全くいないようだった。

ぼくはいくらきれいな観光地でも人でいっぱいのところはあまり好きになれない。この時、この田舎町の広大な城にいるのが自分だけだと思うと、満員の観光客と分かち合うどんな美しい観光地にいる時より気分がよかった。

草々

追伸、このウェブログに載せるために昔書いたこの文章を整理していて、スピシュスキ城のことをウェブで調べていたら、いつのまにか世界遺産に指定されていたことが分かった。1993年指定ということだからぼくが訪れた少し後ということだろう。

シーズンオフだったこともあるが、ぼくが訪れたときは本当に全く観光客はおらず、観光客はおろか城跡自体が閉鎖されていて門は閉まっていて管理人すらいなかった(誰もいないことをいいことに無理矢理中に入ったりしました。失礼)。

前略、

タイではVideoCDを買ってかえりました。

といっても海賊版ではなく、正規のタイの音楽VCDです。

カラバオというグループはタイではかなり有名なオヤジバンドで彼らのグループの名が冠されたドリンク剤(カラバオ・デーン)があるほどです。

ぼくは単なる短期旅行者だったので、タイやラオスでよく見たこのドリンク剤の広告のほうで彼らをおぼえていたのです(日本の薬局の前に必ずいたユンケルのタモリさんみたいなものかな)。

そんなわけで彼らの曲をよく知っているというわけではないのでとりあえずベスト盤を選びました。2枚組で30曲のビデオクリップの入ったものです(155バーツ=約430円)。

ジャケットにはKARAOKEとかいてありますが、日本でいうカラオケとはちょっと違います。

このビデオクリップには全曲ちゃんとヴォーカルが入っていて、別に消せるようになっているわけでもありません。ぼくはカラオケを全くしないので詳しいことは知りませんが、日本でカラオケというとヴォーカルはないもののことをいうのでしょう? この国には若干意味が変わって伝わっているようで画面に歌詞が出て歌えるようになっているものはKARAOKEといっていいようです。

泥臭い感じでそこがなかなかいいです。社会的な内容の歌詞も多いようです。

タイ語でさっぱり分かりませんが、カラバオのページです。

草々

前略、

ミャンマーを旅したとき記念にミャンマーのCDを買ってかえりました。

特にこれといって知っている曲も歌手もなかったので、途中の町で音楽カセットも売っている小さな電気屋さんの女性におすすめを聞かせてもらったり、ジャケットのセンスなどでSone Thin Parの「Min Ko」というアルバムを買いました(1750チャット=約230円)。

ミャンマーではそこそこ有名な歌手のようです。若い人なら名前をいうとだいたい知っていました。

ハスキーな声で歌もうまく、適当に買ったわりには当たりでした。アメリカのポップスのミャンマー語カヴァー曲などもあって楽しいです。

この歌手の名前を最初ミャンマーで教えてもらったときには耳で聞いただけだったので「ソンデンバー」とおぼえていました。そしてそれで通じていました。

日本に帰ってからインターネットならなにか情報があるに違いないと調べはじめたのですが、「ソンデンバー」で考えられるいろいろなつづりで検索しても全くヒットしませんでした。

ジャケットの画像を見ていただければ分かりますが、そこにはミャンマー文字しかなくラテン文字でどうつづるかはさっぱり分からなかったのです。

それでもミャンマー関連のサイトを探っているうちにやっと見つけることができました。

Sone Thin Par?

かなり自分のおぼえていた発音とは違ったつづりに驚きました。

ミャンマー語のラテン文字表記の読み方が分からないので本当の名前がソンデンバーより「ソン・ティン・パー」のほうが近いのかどうかは分かりませんが、とりあえずラテン文字表記が分かりさらに調べることが可能になりました。

アルバムのタイトルが「Min Ko」であり、収録されている曲のラテン文字表記も分かってiTunesに登録することができました。

さらにうれしいのか悲しいのかちょっと微妙なのですが、ミャンマーの曲がmp3できけるサイトも見つかりました。

MyanmarMp3.net(要登録)。

Sone Thin Parをはじめいろいろなミャンマーの曲が無料で聞くことができます。ミャンマー語ラップやQueenのカヴァーなどがあってなかなか楽しいですよ。

草々

リガを出発、エストニアに入る。

タリンは三国の首都の中では一番進んでいる町だった。フィンランドが海を挟んですぐ近くで、そこのテレビやラジオを常に見て聞いていたというのも関係があるらしい。エストニア語とフィン語は共にウラル語族に属していて、互いに理解し合えるほど似ているということだ。しかし、長年に渡って、自分たちと似た言語で流されてくる自国とまったく違う隣国の繁栄と発展と退廃の映像を彼らはどんな気持ちで見ていたのだろうか。

それらのお手本を長年見ていただけあって、独立後の彼らは変化も早かったようだ。独自のなかなかかっこいいファスト・フードの店がすでにあり、パスタやアイスクリームなどを売っていた。

独立後、ソ連時代は胸を出すのも御法度だったポルノもいきなり完全に解禁になり、北欧やアメリカのノーカットのポルノ雑誌を切り張りして複製しただけの雑誌が馬鹿売れしていて、ポルノ雑誌長者も出たそうだ。

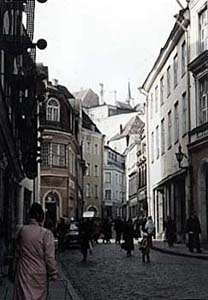

三国の中では進んだ首都でありながら、タリンの旧市街はとても美しかった。小さな丘の上に立っている坂の多い旧市街はとても絵になった。

旧市街を観光中、日本人の若い旅人にあった。彼はフィンランドから船で入ってきたということだったが、彼のこの国の情報源は日本で買ったソ連のガイドブック(バルト三国が含まれている)だったので安宿の情報が全くなく、来た時は安宿をかなり探しまわったが、見つからなかったので仕方なく旧ソ連の国営ホテルだったところに大枚50ドルも払って泊まっているとのことだった。彼はその日のうちにフィンランドに帰るということだったので、ぼくが40クローニ(約360円)の宿に泊まっていることは内緒にしておいてあげた。

ぼくがこっちへ来る前に一番恐れていたのがこのことなのだ。貧乏旅人にとって「情報は金なり」なのである。

タリンからこれまで来た道を一気に南下する。

タリンからリガを通過してビリニュスへ約790キロほどの道のり。ビリニュスで一泊した後、予約してあったバスに乗り、ワルシャワへ。

深夜にワルシャワに着き、ネオンサインの輝く明るい街を見ると、最初着いたときには古くさくしょぼく見えたこの町がとても進んだ文明国の大都市に見えた。

草々

追伸、この旅は1993年のことです。

ビリニュスを深夜に出発、ラトビアの首都リガに向かう。

夜行列車のコンパートメントに入ると中は向かい合わせに2段で4つの寝台が付いたロシア式寝台車だった。寝台車に乗るのは久し振りで、高い料金を前払いしたソ連の旅以来だった。

ビリニュス駅の近くに前売り切符の専用の売り場があるということを教えてもらって、そこで1時間ほど掛かけてリガ行きの切符を買った。発券はコンピュータ化されていたが、ソ連が作ったシステムをそのまま使っているので切符にはキリル文字のロシア語が入っていた。

そこで買った切符が特に指定はしなかったのだが、寝台になっていたのだ。値段も驚くほど安く、リガまでの350キロ(東京・名古屋間ぐらい)の寝台料金が540タローナス(約130円)だった。

リガ到着。駅前のホテルへ。

部屋に入り、洗面台の蛇口をひねるとうれしいことにお湯が出た。その部屋にシャワーは付いていなかったので、受付の人にシャワー室の場所を聞くと鍵を渡された。ビリニュスの宿ではお湯が出なかったので、そこで久々のシャワーを浴びて鍵を返す。

シャワー室に鍵が掛かっているという時は、だいたいの場合、シャワーは別料金ということである。バルト三国では独立後、ロシアから輸入していた石油などの燃料が友好国価格で入らなくなったので深刻な危機に陥ったことがあった。

受付のおばさんに料金を聞くと、彼女は何か答えたが言葉が分からない。ぼくが理解してないと分かると、彼女は片手の指を一本立て、もう片方を全部開いて並べて見せた。この国の1ラトビア・ルーブルは約1円である。

1本と5本。15ルーブルか、60ルーブルか、まさか150ルーブルということはないだろう。

分からないので、紙に書いてもらうと、そこにはしっかりと「6」とだけ書かれていた。6円だ。

ちなみに宿代には白黒テレビ代として5ルーブルが含まれていた。

ちなみに、日本人は6から9の数字を手で表す時、開いた掌の上に立てた指を置いて示すことが多いが、このやりかたでは外国人に分かってもらえないことがよくあった。例えば「6」を示すのに、開いた掌の上に1本立てた指を置くと、開いた掌を単なる背景と見なして「1」だと思われてしまうのだ。

ビリニュスは田舎という感じだったが、リガはそれに比べるとかなり都会だった。ロシア系が三国の中で一番多い(約3分の1)というのが関係あるのかは分からないが、新市街は堂々としたモスクワのような印象のある街だった。

つづく